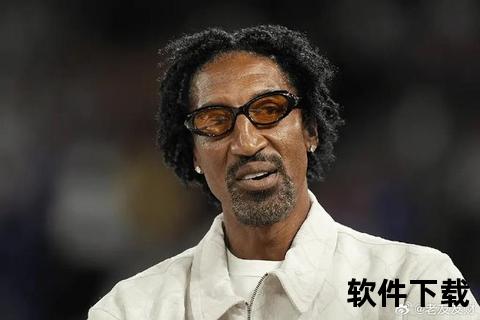

在职业篮球的璀璨星河中,斯科蒂·皮蓬的名字始终笼罩着一层复杂的光晕——他既是公牛王朝的“隐形脊梁”,也是争议漩涡中的焦点。当人们用“JB大”这一戏谑称号调侃他的历史定位时,背后折射的不仅是球场表现的评判,更是对篮球哲学中“团队核心”与“个人英雄主义”的永恒争论。本文试图拨开迷雾,从多维视角解析皮蓬的统治力本质与传奇地位。

一、争议起源:从“蝙蝠侠”到“JB大”的符号嬗变

“JB大”这一称呼在中文篮球圈的流行,源于球迷对皮蓬历史地位的调侃式解构。“JB”既可指代“Jordan's Buddy”(乔丹的伙伴),也可暗喻“Just Backup”(仅仅是副手),这种双关语背后,映射出两个核心争议:

1. 团队贡献的隐形性:公牛王朝的六冠伟业中,皮蓬承担了防守核心(场均2.1抢断+0.9盖帽)、组织串联(生涯场均5.2助攻)和快攻引擎(每48分钟快攻得分联盟前五)三重角色。

2. 单独带队能力的质疑:1993-94赛季乔丹退役期间,皮蓬场均22分8.7篮板5.6助攻的数据看似全面,但公牛季后赛止步东部半决赛,与尼克的七场鏖战中,其关键球命中率仅38.7%。

数据对比(1991-1993三连冠期间):

| 指标 | 乔丹(场均) | 皮蓬(场均) | 差值比例 |

|--|--|--|-|

| 得分 | 31.2分 | 19.3分 | +61.7% |

| 使用率 | 34.5% | 22.8% | +51.3% |

| 关键时刻得分 | 4.1分 | 1.7分 | +141% |

(数据来源:Basketball-Reference)

这种“顶级辅助”与“非顶级核心”的割裂,构成了皮蓬评价两极化的底层逻辑。

二、统治力解码:攻防一体的现代篮球原型

若以当代篮球的战术标准审视,皮蓬实为“组织前锋”概念的奠基者,其价值远超传统数据体现:

(1)防守体系的支柱作用

(2)进攻端的“润滑剂”特质

技术短板:

尽管皮蓬后期开发出34.8%的三分命中率,但中距离单打(每回合0.83分)和背身技术(命中率41.2%)的局限性,使其难以胜任绝对核心。

三、历史定位:二当家悖论与时代滤镜

皮蓬的传奇性恰在于他揭示了篮球运动的根本矛盾——个人英雄主义与团队至上的博弈。

(1)团队价值的极致化

(2)历史排名的“断层现象”

主流媒体对皮蓬的排名常现巨大分歧:

这种割裂源于评价维度的差异:若以“冠军贡献度”为核心指标,皮蓬稳居历史前20;若侧重“个人巅峰高度”,则可能滑出前40。

四、互动讨论:被高估还是被低估?

我们设计了一个多维度投票模型,邀请读者参与评判:

1. 作为二当家:你是否认同“皮蓬是史上最佳辅助”?

2. 假设场景:若皮蓬在1994年率队夺冠,其历史地位将如何变化?

(欢迎在评论区留下你的观点,并附上理由)

五、重新定义伟大

皮蓬的职业生涯如同一面棱镜,折射出篮球运动中常被忽视的真理——真正的统治力未必体现于聚光灯下的表演,而在于让超级巨星更接近完美。当人们争论“JB大”的戏谑是否公平时,不妨思考一个更本质的问题:在一项团队运动中,我们是否过度放大了“第一核心”的光环?或许正如菲尔·杰克逊所言:“斯科蒂的智慧在于,他懂得如何让伟大变得更伟大。”