在NBA历史长河中,2004年选秀或许没有“96黄金一代”或“03白金一代”的璀璨星光,但它却以独特的韧性与多样性,培育出多位改写球队命运、影响联盟格局的球员。 从状元德怀特·霍华德的统治级内线表现,到次轮逆袭的特雷沃·阿里扎,这届选秀既见证了天赋的兑现,也展现了职业篮球的残酷与机遇并存。本文将深入剖析这一年的选秀名单,解读他们的职业生涯轨迹,以及他们在NBA历史上的独特地位。

一、选秀背景:高中生天才与大学新秀的博弈

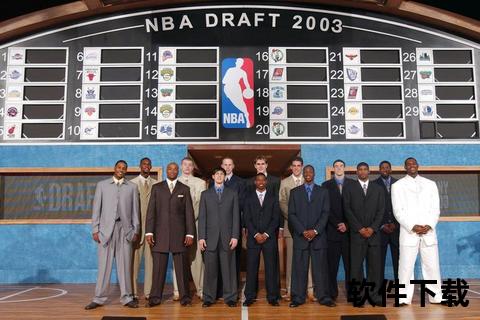

2004年NBA选秀举办于纽约麦迪逊广场花园剧院,共有2轮58名球员被选中。这一年选秀的特殊性在于“高中生球员”与“国际球员”两大标签的碰撞。尽管联盟尚未明确禁止高中生直接参选(该政策于2006年实施),但霍华德作为最后一位高中生状元,标志着这一传统的终结。

选秀前,霍华德与康涅狄格大学中锋埃梅卡·奥卡福的“状元之争”成为焦点。魔术最终选择了身体天赋更突出的霍华德,而奥卡福则以榜眼身份加盟新军夏洛特山猫。这一决策不仅改变了两人命运,也为后续球队选秀策略提供了经典案例——天赋潜力与即战力的权衡。

二、首轮选秀解析:从霍华德到凯文·马丁的机遇与挑战

1. 前五顺位:天赋与伤病的双重奏

| 顺位 | 球员 | 球队 | 生涯亮点与现状 |

||-|--||

| 1 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 3届DPOY,8次全明星,2020年总冠军,现效力台湾联赛 |

| 2 | 埃梅卡·奥卡福 | 夏洛特山猫 | 最佳新秀,因背伤提前衰退 |

| 3 | 本·戈登 | 芝加哥公牛 | 最佳第六人,2015年后淡出NBA |

| 4 | 肖恩·利文斯顿 | 洛杉矶快船 | 历经重伤,终成勇士王朝拼图 |

| 5 | 德文·哈里斯 | 华盛顿奇才 | 2009年全明星,转型角色球员 |

关键分析:霍华德的成功印证了高中内线的培养价值,而奥卡福的伤病警示了传统中锋的脆弱性。利文斯顿的涅槃重生则成为NBA“不放弃精神”的典范。

2. 中段宝藏:被低估的全能战士

这段顺位涌现的球员证明,选秀中段的球队眼光与培养体系同样关键。伊戈达拉从76人的核心到勇士的“终极拼图”,展现了角色转型的智慧。

三、次轮逆袭:草根球员的生存法则

尽管次轮球员的NBA存活率极低,但2004年次轮仍诞生了两大惊喜:

1. 第43顺位 特雷沃·阿里扎:从尼克斯到湖人,2009年总冠军功臣,3D球员鼻祖

2. 第45顺位 安德森·瓦莱乔:骑士“巴西影帝”,詹姆斯早期内线搭档

他们的成功路径揭示了一个真理:防守、投射与篮球智商是低顺位球员立足联盟的核心竞争力。

四、黄金一代的崛起:重新定义选秀价值

若以生涯成就重排2004年选秀,前五顺位将发生显著变化:

1. 伊戈达拉(原第9顺位):总冠军与FMVP加持,团队价值最大化

2. 霍华德:个人荣誉耀眼,但团队成就稍逊

3. 罗尔·邓:稳定的攻防贡献与领袖气质

4. 约什·史密斯:天赋兑现不足却影响一代锋线打法

5. JR史密斯:第18顺位的神经刀,2016年骑士夺冠奇兵

这届选秀的“黄金成色”体现在角色球员的厚度。例如,伊戈达拉和阿里扎定义了现代3D球员的标准,而霍华德则代表了传统中锋最后的辉煌。

五、历史定位:承上启下的过渡一代

与2003年(詹姆斯、韦德)和2005年(保罗、德隆)相比,2004届缺乏划时代的超级巨星,但其承前启后的特点显著:

互动与思考

选秀的意义在于可能性

2004年选秀或许不是最耀眼的一届,但它用20年的时光证明:天赋的起点未必决定终点,职业生涯的韧性与适应性才是真正的试金石。无论是霍华德的巅峰与低谷,还是伊戈达拉的转型与坚持,都在诉说着篮球世界的多样性与包容性。对于球迷而言,这届选秀的魅力正在于——它让我们看到,每一个顺位背后,都藏着改变命运的可能。