烈日下,一名马拉松选手在冲刺阶段突然晕厥,体温飙升至41℃,皮肤灼热却无汗——这是热射病的典型场景。中暑引发的休克并非简单的“脱水”,其背后是高温引发的代谢风暴与循环系统的致命崩盘。

当运动热情遭遇高温杀机

在竞技体育与大众健身领域,高温中暑正成为威胁运动安全的首要隐患。数据显示,劳力型热射病(EHS)在马拉松、越野跑等高强度耐力项目中致死率高达50%。本文将深入解析高温环境下,人体如何从代谢失衡滑向循环衰竭的致命链条,并探讨不同运动场景下的科学应对策略。

高温休克的致命机制拆解

一、代谢紊乱:高温点燃的细胞危机

高温环境下,运动产生的热量与外界热负荷叠加,引发三大代谢灾难:

1. 酶系统崩溃:核心温度超过40℃时,热休克蛋白72(HSP72)变性失效,细胞失去保护屏障,导致线粒体功能障碍。

2. 能量供给断崖:

3. 电解质失衡:每小时出汗量达1-2升,钠、钾流失引发肌肉痉挛与心律失常。

案例对比:足球运动员因间歇性高爆发运动,更易出现横纹肌溶解;而马拉松选手的持续性代谢负担则加速乳酸堆积。

二、循环血量骤降:从代偿到衰竭的临界点

高温休克的循环崩溃呈现三阶段演变:

| 阶段 | 生理反应 | 危险信号 |

||-|-|

| 代偿期 | 皮肤血管扩张,心率提升至180次/分钟以上 | 面色潮红,脉搏细速 |

| 失代偿期 | 血液黏稠度增加,微血栓形成 | 血压下降(收缩压<90mmHg) |

| 衰竭期 | 心输出量锐减50%,重要器官缺血 | 意识模糊,尿量骤减 |

关键数据:当血容量减少15%时,运动能力下降30%;超过20%即触发休克。

三、多器官损伤:多米诺骨牌效应

高温休克的终极伤害源于全身炎症反应(SIRS)与凝血风暴:

影像证据:MRI显示热射病患者72小时后出现脑白质弥漫性损伤。

多媒体元素:可视化机制解析

(示意图建议)

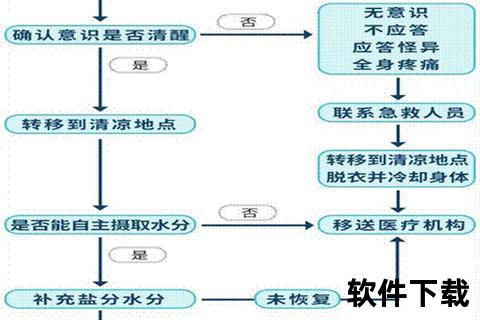

1. 热应激反应流程图:展示从热痉挛到热射病的病理演变

2. 微循环动态模型:模拟高温下血液黏稠度与血栓形成过程

3. 电解质流失对比图:不同运动强度下的钠、钾流失速率曲线

互动模块:你的运动安全指数

1. 风险自测:

2. 急救模拟:

体育项目差异化管理

| 项目类型 | 风险特征 | 预防要点 |

|-|-|-|

| 耐力运动(马拉松/越野) | 持续产热>散热 | 每20分钟补含钠饮料150-200ml |

| 团队竞技(足球/橄榄球) | 间歇性高强度爆发 | 训练前2小时预冷(冷水浸泡降低核心温度0.5℃) |

| 室内项目(篮球/羽毛球) | 空气流通差 | 使用湿度监测仪,超过70%启动强制通风 |

结尾:构建生命防线的三重行动

1. 个体层面:掌握“30-30法则”(气温>30℃且湿度>30%时调整训练计划)

2. 赛事管理:参照《热射病急诊诊疗共识》配置降温设备(每公里赛道至少1个冰水池)

3. 科技赋能:推广可穿戴设备实时监测核心温度与电解质水平

行动呼吁:转发本文至运动社群,参与高温安全运动承诺,领取定制版《运动防暑手册》(含急救流程图与补水计划表)。

【全文参考文献】

1. 热射病急诊诊疗共识(2021)

2. 全军热射病防治专家组临床数据

3. 国家卫计委《夏日健康信息提示》

4. 国际运动医学联合会(FIMS)高温指南