一个看似普通的搞怪动作,在体育赛场上掀起跨越半个世纪的种族争议——当运动员用手指将眼角拉成狭长弧度时,这张照片可能被解读为胜利的狂欢,也可能触发愤怒的声讨。这种被称为“拉眼角”(Slant-eyed Gesture)的手势,早已超越个体行为,成为全球化语境下文化冲突与身份政治的复杂符号。

一、历史溯源:从移民血泪到歧视符号

1. 殖民时期的刻板印象塑造

19世纪中后期,大量亚洲劳工通过“苦力贸易”进入欧美。拥挤船舱中的营养不良、强光刺激下的眯眼习惯,被西方社会异化为“眼睛细小”的种族特征。这种生理特征的符号化,与“羸弱”“狡诈”等偏见结合,形成歧视性漫画的固定元素。

2. 体育领域的符号强化

• 1920年代:美国职业棒球联盟首次出现针对亚裔球员的拉眼角嘲讽

• 1972年慕尼黑奥运会:德国观众对日本体操选手集体做出该动作引发外交抗议

• 2002年韩日世界杯:巴西球星罗纳尔多因对韩国球迷拉眼角遭国际足联警告,成为首个被官方处罚的案例

二、争议漩涡:体育赛场上的认知鸿沟

1. 拉美语境中的善意误解

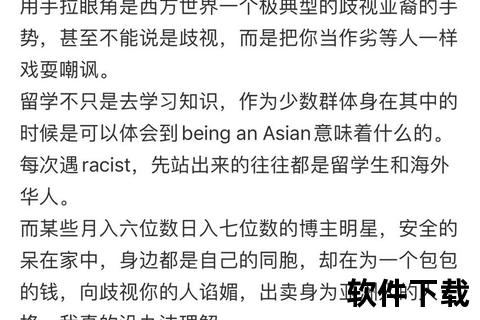

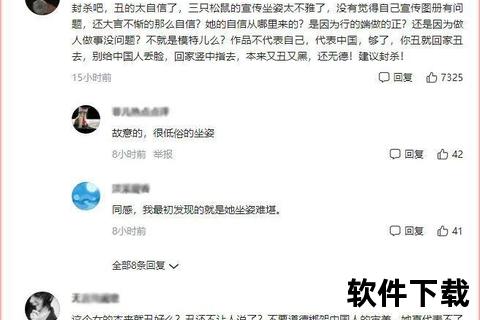

在阿根廷、智利等西班牙语国家,该手势常被解释为“表达亲密”或“模仿东方美”。2018年智利男足球员巴尔德斯与韩国球迷合影时拉眼角,其解释为:“在拉美这是表达‘我爱你’的肢体语言”。但这种文化差异论正遭遇强烈质疑:

> “当全球80%媒体将该动作定义为歧视时,任何‘不知者无罪’的辩解都显苍白。”——国际排联反歧视委员会声明

2. 赛事冲突典型案例

| 时间 | 事件 | 处理结果 | 争议焦点 |

|||-|-|

| 2017 | 中超外援拉维奇宣传照拉眼角 | 俱乐部道歉,未禁赛 | 文化差异VS职业素养 |

| 2021 | 塞尔维亚女排对泰国队拉眼角 | 球员禁赛2场+罚款2万瑞郎 | 国际体育组织首例重罚 |

| 2024 | 中超外援莱切特与韦世豪冲突中疑似拉眼角 | 调查中 | 实时影像鉴定的技术困境 |

三、治理困局:规则、权力与身份政治的角力

1. 国际体育组织的应对图谱

• 零容忍派:国际排联、NBA将拉眼角明确列为种族歧视动作,无论主观意图

• 情境判定派:南美足联要求结合手势幅度、语言环境综合判断

• 文化调和派:国际奥委会推出《跨文化手势指南》,区分“拉眼角”与“双手合十+拉眼角”(东南亚祈福动作)

2. 运动员的认知撕裂

巴西排球名将谢拉曾在访谈中袒露困惑:“在我的成长环境中,这是庆祝进球的标志性动作。但现在每做一个手势都要先查《政治正确手册》吗?”这种个体记忆与公共规则的碰撞,折射出全球化时代身份认同的深层焦虑。

四、破局之道:超越符号战争的三重路径

1. 技术赋能争议裁决

• 引入AI微表情分析系统,通过眼角肌肉运动轨迹区分恶意动作与生理性眯眼

• 建立全球体育争议手势数据库,标注不同文化语境下的语义差异

2. 教育体系的重构

python

国际体育组织建议的必修课程模块

def anti_racism_education:

modules = [

殖民史与体育符号的关联性",

跨文化肢体语言解析",

社交媒体时代的形象管理

return f"职业运动员必修课时从4课时增至12课时(2026年实施)

3. 商业力量的边界设定

迪奥、尤文图斯等品牌的争议广告表明,商业资本正在利用该符号的传播裂变性制造话题。这要求建立《体育营销审查标准》,对含敏感手势的广告实施前置审查。

(互动思考)

✍️ 你认为体育赛事中该如何平衡文化尊重与竞赛激情?

▢ 严惩所有争议手势,无论主观意图

▢ 建立区域文化白名单制度

▢ 用新技术实现实时语义判定

当塞尔维亚女排队员的禁赛通知书与智利球员的道歉声明并列于国际排联档案室,当拉美少年的街头足球与东亚网民的键盘声讨在数字空间交织,这场关于眼角的战争早已超越体育本身。或许真正的解药,在于构建一个既能包容个体记忆、又能捍卫群体尊严的对话机制——毕竟体育精神的终极命题,从来不是征服对手,而是理解“人”的复杂性。