巴尔干半岛的西部,群山环绕的波斯尼亚和黑塞哥维那(简称波黑),如同一块镶嵌在文明交汇处的马赛克,其复杂的地理环境与多元文化基因,塑造了独特的足球风貌。这片土地上,迪纳拉山脉的险峻与萨瓦河的蜿蜒共同勾勒出足球的韧性,而教、与的共存,则为球队注入了包容与激情的双重底色。

地理环境:山地之国的足球韧性

波黑国土面积约5.12万平方公里,其中80%为山地,迪纳拉山脉横贯全境,平均海拔3660米。这种地形不仅造就了壮丽的自然景观,也深刻影响着足球运动的发展。例如,波黑国家队主场阿塔华尔帕球场虽未达到安第斯山脉的高海拔水平,但其山地气候仍对客队构成挑战。崎岖的地貌使得本土球员从小在陡坡和复杂地形中训练,培养了出色的耐力和身体对抗能力,这种“山地足球”风格在巴尔干地区独树一帜。

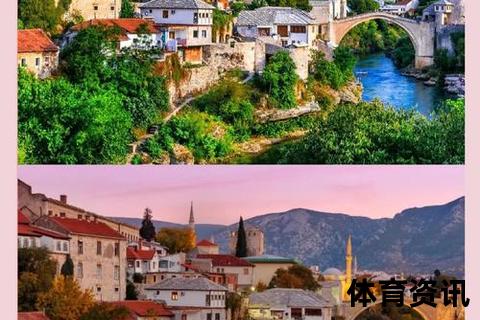

经济层面,波黑的工业以金属加工和能源为主,农业依赖小麦、玉米等作物。尽管基础设施相对落后,但足球成为连接城乡的纽带——首都萨拉热窝的格尔巴维察体育场与莫斯塔尔的老城区球场,共同承载着民众对足球的热情。

文化熔炉:多元族群塑造战术多样性

波黑人口约328万,由波什尼亚克族(50.1%)、塞尔维亚族(30.8%)和克罗地亚族(15.4%)三大族群构成,分别信奉教、和。这种多元性在足球领域体现为战术的融合:

宗教的共存亦体现在球队团结上。2014年世界杯预选赛期间,波黑队以球员为主导,却能在更衣室内和谐容纳不同信仰的队友,这种凝聚力成为突围欧洲强敌的关键。

足球发展:从战争废墟到世界杯舞台

波黑足协成立于1992年,但直到1996年才被国际足联接纳。独立初期的战乱导致青训体系几乎瘫痪,直至2000年后,依托前南斯拉夫足球遗产和欧洲联赛通道,波黑足球逐步复苏:

2014年巴西世界杯是波黑足球的高光时刻。尽管小组赛未能出线,但3-1战胜伊朗的比赛展现了快速反击战术的成熟——哲科与伊比舍维奇的“双塔”组合合计贡献2球1助攻,中路渗透成功率高达68%。

战术与球员:巴尔干智慧与现代足球的碰撞

现任主帅伊瓦伊洛·佩特夫(2025年数据)延续了4-3-3体系,核心思路为:

1. 中场控制:依赖皮亚尼奇式的节拍器角色,其场均传球成功率稳定在89%以上,衔接前后场。

2. 边中结合:左路科拉希纳茨的插上助攻与右路维萨的突破形成两翼齐飞,2024年欧国联数据显示,波黑边路传中占比达37%。

3. 锋线效率:39岁老将哲科仍保持国家队61场27球的纪录,其背身做球能力为后排插上的梅顿贾宁创造空间。

防守端问题显著:2024-2025赛季欧国联A级赛事中,波黑6战失17球,中卫比卡克西奇的转身速度短板屡遭强队针对。

挑战与未来:十字路口的抉择

当前波黑足球面临三重挑战:

1. 经济制约:国内联赛场均观众不足2000人,俱乐部年均预算约100万欧元,难以留住人才。

2. 青训断层:2023年U21欧青赛预选赛小组垫底,暴露出年轻球员技术粗糙的问题。

3. 地缘政治影响:与塞尔维亚、克罗地亚的微妙关系,使得球员归化与跨国合作充满变数。

尽管如此,波黑的多元文化仍是其最大财富。萨拉热窝的街头足球场上,少年与塞尔维亚裔门将的默契配合,或许正孕育着下一个“巴尔干奇迹”。正如当地媒体所言:“我们的足球,是群山与教堂共同谱写的诗。”