在浩瀚的海洋中,鲨鱼凭借亿万年进化锤炼出的生存优势,始终占据着顶级掠食者的生态位。其生理构造犹如精密设计的生物武器库,从牙齿的穿透力到躯体的流体力学优化,再到超越人类的感官系统,共同构建了无懈可击的生存矩阵。

一、动态切割系统:牙齿的进化奇迹

鲨鱼的齿列堪称自然界最精密的切割装置。以大白鲨为例,其锯齿状牙齿每平方厘米咬合压强可达18吨,相当于将三辆家用轿车的重量集中在大小的接触面上。这种力学特性源自其牙齿的三层复合结构:外层超硬釉质(硬度9.5莫氏)、中层弹性牙本质、内层多孔髓腔,这种组合既保证穿透力又避免脆性断裂。更惊人的是鲨鱼的牙齿再生机制,牛鲨的口腔中始终保持5-6排备用齿列,单个齿槽每年可替换3万颗牙齿,确保武器库永不枯竭。

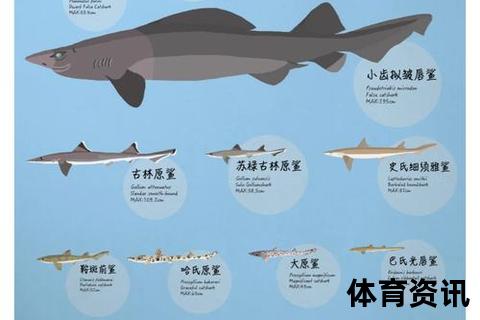

齿型分化则体现了功能特化:虎鲨的齿冠呈螺旋桨状,专门撕裂海龟甲壳;双髻鲨的钉状齿适合固定滑腻的章鱼;而鲸鲨的细密滤齿则演化出直径仅0.3毫米的微孔结构,实现浮游生物的高效筛滤。这种特化在灰鲭鲨身上达到极致——其牙齿表面纳米级沟槽能产生空泡效应,攻击时在猎物体内制造瞬时真空,加速组织撕裂。

二、流体力学杰作:躯体的运动优化

鲨鱼的躯体是流体力学与材料科学的完美结合。其流线型轮廓的阻力系数仅0.003,比现代潜艇低40%,游动时能量转化效率高达90%。这种优势源于三大创新结构:盾鳞表面的纳米级沟槽可引导水流形成层流,减少湍流能量损耗;弹性脊柱的S型摆动产生推进力的同时储存动能,使灰鲭鲨的瞬时爆发速度达56km/h,超越多数鱼类巡航速度3倍。

肌肉系统的能量分配更显精妙,白鲨的红色慢肌纤维占比达38%,保障长途奔袭的耐力;而位于脊柱两侧的白色快肌纤维束,可在攻击时释放相当于自重150倍的爆发力。这种动力配置使远洋白鲨能完成2.1万公里的跨洋迁徙,相当于绕地球赤道半周。

三、多维感知网络:超越五感的侦察体系

鲨鱼的感官系统构建了立体侦察网络:其侧线器官可检测0.1微米的水流振动,灵敏度超过人类耳蜗1000倍,能感知30米外鱼类的心跳节律。嗅觉系统更突破生理极限,鼻孔中的嗅板展开面积达4000平方厘米,配合每秒更新17次的嗅囊水流,可在400米外锁定百万分之一浓度的血源性氨基酸。

最独特的劳伦氏壶腹赋予其电磁感知能力,这个位于吻部的胶状器官可探测5nV/cm²的生物电场,相当于在太平洋两端放置电极产生的电势差。凭借这项能力,沙虎鲨能探测到埋藏于1米厚沙层下比目鱼0.05微伏的肌肉电信号。视觉系统则进化出银膜层(tapetum lucidum),将视网膜感光效率提升7倍,使深海鲨鱼在光子通量仅10³/cm²·s的黑暗环境中仍能成像。

四、系统协同效应:生存矩阵的终极形态

当这些优势要素协同作用时,便创造出惊人的捕食效率。以虎鲨猎杀海豹为例:800米外启动电磁感知锁定目标,300米处嗅觉系统确认猎物种类,50米时侧线器官解析猎物游动轨迹。攻击瞬间,流体力学优化的躯体以10m/s²加速度突进,锯齿状牙齿在接触猎物0.3秒内完成贯穿、撕扯、切断的连续动作,整个过程能量损耗不足基础代谢率的15%。

这种进化优势的持续性在格陵兰鲨身上得到验证——其代谢率仅同类物种的1/3,却能以0.34m/s的"慢速"策略存活400年,肝脏占体重25%的储能设计,使其在食物匮乏期可存活18个月。这种低耗高效的生存智慧,正是鲨鱼历经五次生物大灭绝仍繁盛不衰的核心密码。

海洋生态系统的动态平衡,很大程度上依赖于这种顶级掠食者的精密生物调控。当人类揭开鲨鱼生存矩阵的奥秘时,更应思考如何保护这份历经四亿年锤炼的生命奇迹——毕竟,失去鲨鱼的海洋,将是一个失去生态调控能力的破碎世界。