在中国体育版图中,广东与深圳的“双城竞合”始终是一个充满张力的命题。作为改革开放的前沿阵地,两地以差异化路径探索着足球发展的可能性:前者以深厚的青训底蕴和体系化建设著称,后者则凭借国际化视野与创新基因屡开先河。这种既竞争又互补的关系,不仅塑造了区域足球生态的多样性,更为中国足球的现代化转型提供了鲜活样本。

一、历史脉络:两种发展范式的交织

广东足球的根基可追溯至20世纪50年代,其发展始终与“举国体制”紧密相连。全省构建了以三级体校体系为核心的输送链,依托广州、梅州等传统足球重镇,形成了“体教结合”的独特模式。截至2025年,广东拥有国家级青训中心4个、注册青训机构150家,每年超1.5万人次参与系统化训练,这种金字塔结构确保了人才供给的持续性。2023年学青会上,广东代表队斩获男子U16组冠军,正是这种体系厚度的直接体现。

深圳足球则展现出截然不同的生长轨迹。作为移民城市,其足球文化更多源自社区自发性培育。2017年启动的“城市足球超级联赛”开创了民间赛事分级体系,2025年已形成覆盖123个社区的48支球队网络。更具突破性的是“公益足球”创新机制——如2025年铁狼杯社区赛将870粒进球转化为8.7万份青少年体育公益基金,这种“赛事造血+社区反哺”的模式,让足球真正成为城市基因。

二、竞技场上的风格碰撞

广东球队素以技术流控制型打法见长,强调地面传导与团队配合。这种风格植根于梅州客家的“南派足球”传统,近年来在恒大足校的现代化改造下,融入欧洲高位逼抢理念。数据显示,广东U18梯队场均控球率达58%,短传成功率超过82%,这种细腻的传控体系在2023年全国青少年锦标赛中助其包揽两冠两亚。

深圳足球则呈现出多元融合的战术图谱。从金特罗式的哥伦比亚古典前腰,到U20亚洲杯上久尔杰维奇打造的“防守反击+定位球战术”,其风格更贴近国际潮流。2025年对阵卡塔尔U20的比赛中,深圳青少年队利用快速转换进攻创造74%的威胁射门,这种高效的反击体系与其城市气质高度契合。

三、人才生态的协同进化

广东的青训体系犹如精密仪器:广州体校侧重精英选拔,梅州基地专注技术打磨,东莞训练中心强化体能储备。三地每年联合举办超1500场青少年赛事,形成“竞赛选拔—专项培养—职业输送”的闭环。2024年数据显示,广东向中超输送球员数量连续五年居全国首位,这种规模化产出能力令其他省份望尘莫及。

深圳则开辟了“国际引智+本土孵化”双轨路径。一方面通过引进南美、欧洲青训教练(如河床系教练团队),将先进理念植入社区足球;另一方面依托华为、腾讯等企业资源,打造“名企员工—社区球队—职业梯队”的上升通道。2025年铁狼杯赛事中,32%的参赛球员具有世界500强企业背景,这种“职场精英—业余球星”的身份叠加,重塑了足球人才的定义。

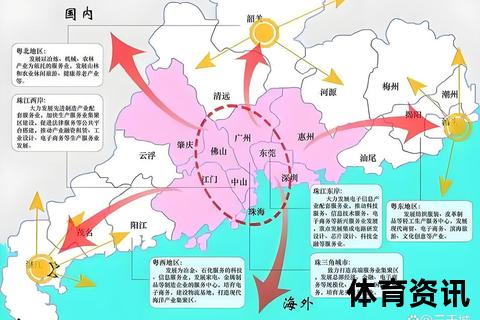

四、区域协同的战略突破

两地在竞争中逐渐摸索出互补路径:

这种协同效应在2025年粤港澳全运筹备中尤为明显:广东提供体系化人才库,深圳输出赛事运营经验,两地联合申报的“足球智慧场馆集群”项目已获国家体育总局重点支持。

五、未来展望:大湾区足球共同体的构建

随着《南粤足球振兴行动计划》的实施,双城竞合正迈向更高维度:

1. 青训标准一体化:建立湾区统一的青少年技术水平评估体系

2. 职业联赛联动:探索深足与梅州客家的“人才共享协议”

3. 产业融合创新:试验“足球+科技”“足球+金融”等跨界模式

值得关注的是,深圳前海正在筹建的“数字足球产业园”,将与广州的体医融合示范基地形成技术对流,这种“深圳研发—广东转化”的产业链布局,或将成为中国足球改革的破局之钥。

当传统根基遇上创新浪潮,广东与深圳的足球竞合早已超越简单的胜负之争。前者像沉稳的围棋大师,步步为营夯实基础;后者如敏锐的冲浪者,始终站在变革潮头。这种差异化的探索,恰恰构成了中国足球最需要的“双螺旋结构”——既要体系化的深耕,也要打破常规的勇气。在建设体育强国的征程中,这对岭南双子星的协同进化,正在书写着属于新时代的足球辩证法。