全民瞩目的体育盛会——全运会,不仅是运动员展现竞技水平的舞台,更是全民共享体育精神的文化盛宴。其开幕式作为标志性仪式,往往凝聚着举办地的历史底蕴与时代风貌,而直播平台的多元化布局,则让这场盛典突破地域限制,成为全民可即时参与的“云端盛会”。本文将以第十四届全运会开幕式为例,系统解析央视总台及多平台同步直播的传播格局,剖析其背后的技术革新与内容策略。

一、全运会开幕式的文化内核与传播价值

全运会开幕式历来是体育与文化的融合载体。以2021年西安第十四届全运会为例,其文体展演以“奋斗新时代 奋进新征程”为主题,分为《民族根》《延安魂》《中国梦》三大篇章,通过1.1万名大学生志愿者的表演,串联起从秦汉文明到红色精神,再到现代发展的历史脉络。西安奥体中心体育场以“石榴花”为设计灵感,象征丝路起点城市的开放包容,而开幕式火炬传递采用苏炳添、张雨霏、杨倩等奥运冠军接力的形式,将竞技荣耀与全民热情紧密结合。这种兼具地域特色与时代精神的内容设计,为直播提供了丰富的视觉与叙事素材。

二、央视总台:全媒体矩阵构建直播主阵地

作为国家级媒体的央视总台,凭借其权威性与技术实力,始终是全运会开幕式直播的核心平台。第十四届全运会期间,央视通过“电视频道+新媒体端”双线并行的模式实现全覆盖:

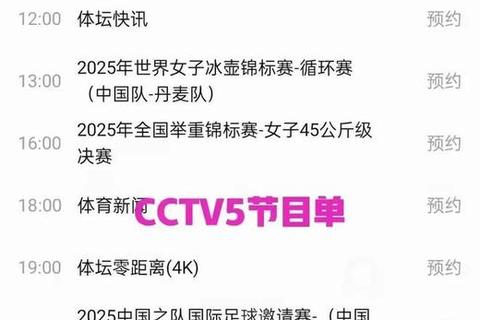

1. 电视频道多维度覆盖:CCTV-1(综合频道)、CCTV-5(体育频道)、CCTV-13(新闻频道)等频道同步直播,满足不同观众群体的观看需求。其中,CCTV-5作为体育垂类频道,提供专业解说与赛事前瞻;CCTV-13则侧重开幕式背后的文化解读。

2. 新媒体平台实时互动:央视频APP开设“全运会”专题,支持多视角切换与弹幕互动,用户可自主选择主会场全景、运动员入场特写等机位。央视网推出“第十四届全运会开幕式特别报道”专题页,整合图文直播、精彩瞬间回看等功能,形成“直播+点播”的内容生态。

3. 技术升级提升观赛体验:8K超高清技术的应用成为亮点。西安奥体中心部署的AI鹰眼系统与多机位拍摄方案,通过央视8K频道呈现纤毫毕现的画面细节,例如火炬点燃瞬间的火焰动态、演员服饰的纹理质感等。这一技术突破不仅提升了视觉冲击力,也为后续赛事转播树立了新标杆。

三、多平台协同:扩大传播半径与受众触达

除央视外,其他主流平台的加入进一步拓展了开幕式的传播边界:

1. 新华网:主流媒体的深度联动:作为国家通讯社旗下平台,新华网通过PC端与移动端同步直播,并嵌入实时图文报道、专家解读等衍生内容,强化开幕式的新闻属性。其直播页面设计简洁,适合追求高效信息获取的用户群体。

2. 短视频平台:碎片化传播与二次创作:B站、抖音等平台通过官方账号发布开幕式精华片段。例如,B站UP主上传的《【1080P全回顾】第十四届全运会开幕式》视频,以弹幕文化增强互动,累计播放量超27万次,形成“仪式感+网感”的融合传播。

3. 地方台与垂直类应用:精准下沉市场:陕西卫视、西安广播电视台等地方媒体聚焦本地化叙事,挖掘开幕式中的秦腔元素、非遗展示等区域文化符号;咪咕视频则依托体育垂类优势,推出运动员专访、幕后花絮等独家内容,吸引深度体育迷。

四、用户观看指南:跨终端适配与个性化选择

针对不同设备的观看需求,直播平台提供了差异化解决方案:

五、未来展望:技术赋能与传播模式创新

从第十四届全运会的实践经验看,直播技术的迭代与平台协作机制的完善,将持续推动大型体育盛事的传播升级。例如,2025年粤港澳全运会拟采用“5G+VR”技术,实现开幕式360度全景直播;央视频计划引入AI剪辑系统,自动生成运动员高光集锦,提升内容生产效率。跨平台联动分发、UGC(用户生成内容)激励计划等策略,将进一步激发全民参与热情,使全运会开幕式从“观看式盛典”向“参与式庆典”转型。

全运会开幕式直播频道的多元化布局,既是媒体融合发展的缩影,也是体育公共文化服务升级的体现。通过央视总台与多平台的协同创新,这场承载着民族精神与地域特色的仪式,得以突破时空限制,成为连接亿万观众的情感纽带。未来,随着技术的深化应用与传播生态的持续优化,全运会必将以更开放的姿态,书写中国体育文化的崭新篇章。