在球杆与台呢摩擦的细微声响中,台球这项融合几何力学与心理博弈的运动,始终考验着参与者的智慧与技艺。当职业选手在比赛中连续完成高难度清台时,观众往往惊叹于其行云流水的击球节奏,却鲜少注意到支撑这种表现的深层训练体系。从世界冠军特鲁姆普每分钟60次的运杆频率,到"火箭"奥沙利文保持二十年不变的每日六小时击球训练,顶尖选手的秘密武器始终是科学系统的训练方法。

一、构建稳固击球基础

职业教练团队的研究数据显示,业余选手70%的失误源于基础动作变形。正确站位应遵循"三点一线"原则:右脚尖指向击球方向,左脚自然分开呈45度,重心分布保持前七后三。著名教头特里·格里菲斯通过运动捕捉技术发现,顶级选手的上半身前倾角度严格控制在15-20度区间,这既能保证视野覆盖整个台面,又可维持身体动态平衡。

握杆压力需要达到"松而不懈"的临界状态,通过压力传感器测试显示,职业选手平均握力维持在2.5-3牛之间。运杆轨迹的直线性可通过激光辅助装置进行校正,世界排名前16位的选手中,有14人定期使用这种数字化训练设备。杆头最终接触母球的瞬间,职业选手的杆速误差不超过0.2米/秒,这种精准度来自每日上千次的重复定型。

当面对复杂球型时,基础动作的自动化反应能释放大脑的决策带宽。2019年世锦赛决赛中,希金斯在决胜局连续化解三颗贴库球,其赛后复盘显示,这些击球完全依赖肌肉记忆完成。

二、高效训练体系设计

分解训练法将台球技术拆解为15个基础模块,每个模块设置独立的训练场景。例如库边球专项训练中,要求选手在1.5小时内完成200次不同角度的库边球击打,并记录每次击球后母球停留区域。动态球型训练系统会随机生成包含8-12颗球的实战阵型,选手需要在90秒内规划出最优解球线路。

运用3D轨迹模拟软件,选手可提前预判三库以上走位的可能性。马克·威廉姆斯的教练团队开发的空间记忆训练,要求选手在观察球型10秒后闭目复原台面布局,这项训练使其防守成功率提升了23%。压力情境模拟器通过制造现场噪音、调整灯光亮度、设定倒计时等方式,完美复刻比赛紧张感。

训练数据追踪系统记录着每次击球的23项参数,包括出杆速度、加塞幅度、分离角度等。通过机器学习算法,系统能识别选手的薄弱环节并生成针对性训练方案。尼尔·罗伯逊通过数据分析发现,其长台进攻在比赛后半段准确率下降8%,调整体能分配方案后该数据回升至正常水平。

三、精准击球决策模型

角度计算需融合几何学与经验判断,职业选手能在0.3秒内完成入射角与反射角的双重计算。使用分形原理将球台划分为576个坐标格,每个格子对应特定的击球策略。当目标球处于2/3球位置时,统计显示使用1/2颗加塞的成功率比自然角高出18%。

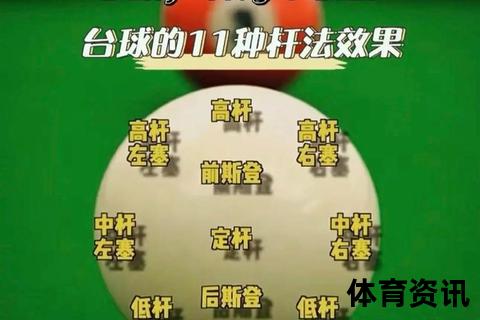

旋转控制存在物理极限,母球横向偏移量遵循公式:偏移量=0.28×皮头摩擦系数×杆速×加塞幅度。顶级选手通过触感记忆掌握不同杆法的力度配比,罗尼·奥沙利文在击打强力低杆时,杆尾会自然下沉12度以增加皮头接触面积。速度控制方面,职业选手能区分出五种力度等级,误差范围控制在5%以内。

心理预演技术在重大比赛前被广泛应用,选手通过VR设备进行上千次情景模拟。马克·塞尔比在2017年世锦赛决赛前,针对可能出现的147场景进行了专项心理建设,这帮助他在实际对战中保持镇定。呼吸频率调节训练可使选手心率波动幅度降低40%,维持手部毛细血管的稳定供血。

当训练量积累到2000小时以上时,选手会形成独特的球感认知系统。这种感知能力使戴维斯能在1985年世锦赛决赛中,通过台呢纤维的细微反光判断球体滚动状态。现代运动科学证明,这种能力源于小脑对空间关系的模式识别,以及前额叶对复杂信息的快速处理能力。真正的技艺提升,永远建立在对每个技术细节的极致追求与科学验证之上。