当篮球运动在1891年诞生之初,场上五名球员的位置分工尚处于混沌状态,直到1936年柏林奥运会美国队派出身高2.08米的乔·福特斯担任首发,这项运动才真正意识到垂直空间的价值。在随后的NBA发展历程中,那些矗立篮下的巨人用身体与技术重塑比赛规则,将油漆区变成战略要地,他们的统治轨迹不仅镌刻着联盟规则的迭代印记,更折射出篮球哲学的时代变迁。

一、原始巨人时代(1946-1964):规则塑造者的铁血统治

乔治·麦肯在1949年加入明尼阿波利斯湖人时,联盟尚未设立进攻干扰球规则,这位戴着眼镜的2.08米巨兽开创性地将勾手与补篮技术体系化。他率领球队六年五冠的王朝背后,是场均27.4分的统治级表现与迫使联盟将三秒区从6英尺扩大到12英尺的规则革命。1954年引入24秒进攻时限后,比尔·拉塞尔用颠覆性的防守哲学重新定义中锋价值。凯尔特人传奇在13个赛季摘下11冠的壮举中,场均22.5篮板的数据掩盖了其作为防守轴心的战略价值——他发明的弱侧协防体系奠定了现代团队防守的雏形。

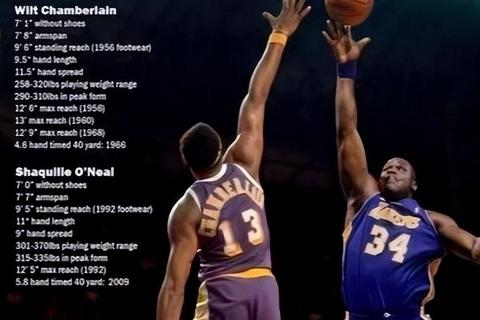

与拉塞尔同时代的威尔特·张伯伦则展现了进攻端的天神之力,1962年对阵尼克斯的单场100分神话,建立在他每48分钟43.8次出手的恐怖球权消化能力之上。这两位巨人的对抗推动联盟在1964年再次将三秒区扩展至16英尺,试图限制巨人的绝对统治,却意外催生了中锋技术革新的浪潮。

二、技术革新时期(1965-1979):全能中锋的战术革命

卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔在1969年带着独创的"天勾"技术进入联盟,这项难以封盖的进攻武器使其职业生涯命中率保持在55.9%。当1979年NBA引入三分线时,这位雄鹿巨星早已开发出18英尺勾射能力,完美适应空间型打法。与此韦斯·昂塞尔德在队开创的"半场进攻发动机"模式,以场均5.2助攻的数据证明中锋的策应价值,其高位手递手战术成为80年代普林斯顿体系的启蒙。

这个时期的中锋开始承担更多战术职能:戴夫·考恩斯在1973年总决赛场均20.5分的同时送出4.7助攻,比尔·沃顿1977年夺冠赛季的5.0助攻数据,都预示着巨人球员的全面进化。1973年联盟启用的盖帽统计数据显示,中锋的防守威慑开始被量化——贾巴尔生涯场均2.6盖帽的背后,是无数改变进攻球员出手选择的心理震慑。

三、黄金年代(1980-2002):国际化浪潮下的巅峰对决

帕特里克·尤因在1985年成为状元时,联盟正经历国际化改造。这个来自牙买加的巨人将面框突破与中距离跳投融入传统中锋技术库,其招牌的15英尺跳投在1994年总决赛命中率达到51.2%。与之形成技术对照的哈基姆·奥拉朱旺,则用"梦幻脚步"重新定义低位单打——1995年季后赛,这位尼日利亚中锋的假动作成功率高达68%,帮助火箭完成卫冕神话。

沙奎尔·奥尼尔在1992年进入联盟时,体重达到147公斤却拥有后卫般的敏捷性。他在2000年总决赛创造的场均38.0分16.7篮板数据,迫使联盟修改篮下合理冲撞区规则。与此迪肯贝·穆托姆博在1994年创造的单赛季336次盖帽纪录,验证了非洲球员的防守天赋。这个时期的中锋对决充满技术碰撞:1995年西部决赛,奥拉朱旺用场均35.3分教训了尚显稚嫩的奥尼尔,后者在2001年总决赛用33.0分15.6篮板完成复仇。

四、空间化转型期(2003-至今):传统与创新的博弈

当姚明在2002年成为首位外籍状元时,NBA的三分出手占比已升至18.7%。这位中国巨人用86.8%的罚球命中率打破传统中锋的技术刻板印象,其与史蒂夫·纳什在2004年雅典奥运会合作的"高低位策应"战术,为现代空间篮球提供模板。德怀特·霍华德在2009年带领魔术打进总决赛时,球队三分出手占比已达39.2%,其挡拆顺下效率值(1.32 PPP)创造历史纪录。

尼古拉·约基奇在2021年获得MVP时,中锋场均触球位置已从传统低位移至肘区。这位塞尔维亚中锋每75回合7.4次助攻的数据,配合40.3%的三分命中率,彻底打破位置界限。鲁迪·戈贝尔则用连续三年防守效率值低于99的表现,证明传统护框者仍有生存空间。现代中锋的进化方向呈现多元化趋势:乔尔·恩比德将后卫技术融入低位,场均11.2次罚球彰显造杀伤能力;巴姆·阿德巴约作为小球中锋代表,换防后卫成功率维持在63.7%。

从麦肯到约基奇,NBA中锋的演变史本质上是篮球空间争夺的进化史。当现代比赛越来越强调位置模糊化时,那些在油漆区建立统治的巨人始终提醒着我们:篮球终究是一项将球放进篮筐的运动,而距离篮筐最近的那个人,永远拥有改变比赛基因的原始力量。在三分浪潮席卷联盟的今天,新一代中锋正在证明,禁区霸权从不会消失,它只是换上了符合时代密码的新装。