一、基础设施互联互通重塑区域格局

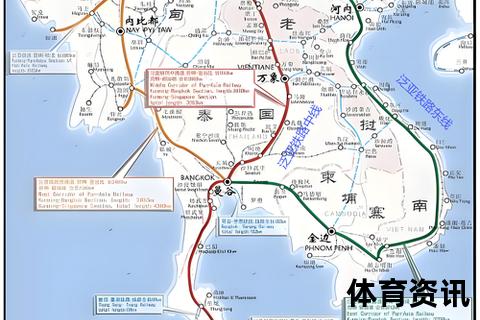

2023年12月开通的中越跨境铁路(南宁-河内段)以120公里线路实现两国铁路网首次无缝衔接,设计时速250公里、桥隧比75%的技术参数,标志着东南亚铁路网进入“中国标准时代”。这条线路创新实施“一地两检”通关模式,将旅客通关时间从2小时压缩至30分钟,为跨境体育赛事组织、运动员流动提供了前所未有的便利。

越南铁路系统长期受制于米轨占比85%的桎梏,2024年8月与中方签署的3条跨境铁路协议,选择1435毫米标准轨距,意味着越南正式接入泛亚铁路网络。其中老街-河内-海防铁路作为首条获批项目,80亿美元投资中70%用于桥梁隧道建设,直接贯通越南最大港口海防港与中国西南经济腹地,为体育器材运输、赛事物资调配开辟高效通道。

二、体育产业发展的新动能

跨境铁路催生的“3小时体育经济圈”效应显著。2025年F1中国大奖赛期间,凭祥东站日均增发6趟赛事专列,越南车迷占比达27%。中越边境城市凭祥自2023年起连续举办跨国足球邀请赛,2024年“友谊杯”赛事吸引越南谅山市、高禄县4支球队参赛,凭祥市文化体育中心7700座位场场爆满。铁路开通后,赛事观众中跨省观赛群体增长42%,越南球迷占比从15%跃升至35%。

体育装备制造业迎来供应链革新。广西凭祥跨境物流园数据显示,2024年经铁路运输的足球、运动鞋类货物同比增长213%,运输成本下降38%。越南长海集团依托跨境铁路的零部件运输优势,加速布局运动车辆制造领域,其2025年新设的轨道交通子公司已承接河内地铁3号线70%车厢组装业务。

三、文体旅融合的破局实践

滇越铁路百年米轨的活化利用堪称典范。这条1910年建成的“世界工程奇迹”,通过2023年“护国之路”徒步大会焕发新生,50公里赛道串联13个历史车站,吸引300名选手在喀斯特地貌中重走商旅古道。跨境铁路开通后,该线路年接待徒步游客突破50万人次,衍生出铁路马拉松、攀岩挑战赛等10余个文体旅融合项目。

数字经济赋能体育消费的场景在边境地区加速落地。中越联合开发的“铁路通”APP集成票务预订、赛事直播、运动社交功能,2024年用户突破300万,跨境体育旅游订单占比达61%。越南海防港通过铁路连接的物流大数据平台,实现体育用品库存周转率提升27%,跨境电商运动服饰发货时效缩短至72小时。

四、区域协同发展的深层逻辑

从地缘经济视角审视,越南选择与中国“车同轨”蕴含战略考量。其放弃日本新干线技术转向中国标准,不仅因日方项目成本从5870亿日元飙升至9万亿日元,更看重中老铁路开通后老挝对华出口增长21%的示范效应。越南交通运输部测算,3条跨境铁路全面运营后,跨境体育赛事承办成本可降低54%,体育用品出口关税减少19%。

体育产业作为先导领域,正在催化更大范围的区域合作。中越联合运营公司采用股权对等管理模式,这种合作机制已延伸至足球青训领域。2024年凭祥足球训练基地接收32名越南青少年运动员,中越教练组联合开发的“喀斯特地貌体能训练法”入选东盟体育创新项目库。两国体育部门计划2026年前共建5个跨境体育产业园区,重点培育户外运动装备制造、体育赛事IP孵化等产业集群。

五、未来发展的挑战与机遇

技术标准融合仍存难点。越南长海集团虽然获得支持研制高铁列车,但其汽车制造经验向轨道交通转化需要至少5年技术积累,现阶段仍需进口70%的铁路核心部件。这为中越联合研发提供契机——中国中车集团已就动车组本地化生产与越方展开谈判,计划在河内设立东南亚首个轨道交通联合创新中心。

区域竞争格局加速演变。随着中柬铁路直通西哈努克港、中缅通道连接皎漂港,越南海防港的传统区位优势面临稀释压力。为此,越南计划2030年前将跨境铁路货运占比从1%提升至25%,并依托铁路网络打造“东盟体育用品集散中心”,这与广西提出的建设面向东盟的“数字体育丝绸之路”形成战略呼应。