在职业足球的世界里,大名单的构成不仅是战术部署的基础,更是俱乐部资源管理、青训体系与外援政策的综合体现。从国际足联的框架性规则到各国联赛的个性化调整,从23人的传统配置到近年来的扩容争议,名单背后的逻辑既关乎竞技公平,也折射出足球运动的全球化博弈。

一、国际足联的基本框架与演化

国际足联规定,正式比赛每队注册球员上限为23人,其中11人首发、12人替补,这一标准自20世纪90年代沿用至今。其核心考量在于平衡伤病风险与竞技效率——3名门将的强制配置(防止门将位置突发伤退)、20名非门将球员的轮换空间,基本覆盖了多线作战的体能消耗与战术调整需求。

但规则的弹性在特殊时期凸显。2022年卡塔尔世界杯首次将大名单扩充至26人,并允许单场5次换人,旨在应对疫情导致的球员健康风险与密集赛程压力。这一临时政策随后被2026年美加墨世界杯预选赛沿用,但单场名单恢复至23人,仅保留5换人规则。这种“动态调整”反映出足球管理机构在球员福利与比赛观赏性间的权衡。

二、联赛差异化:资源分配与本土化博弈

各国顶级联赛在遵循国际足联基础规则的通过注册人数、外援配额、青训比例等细节实现本土化调控:

1. 注册总量限制

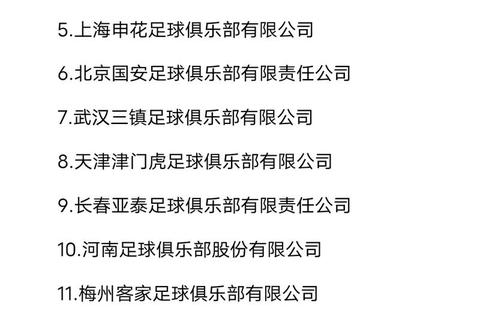

中超实行“27名本土球员+4名外援”的固定注册模式,中甲、中乙则逐步削减外援名额至零,形成金字塔式结构。相比之下,英超无外援总数限制,但通过劳工证制度间接筛选非欧盟球员资质,并要求每队至少8名本土培养球员。意甲则采取“25人一线队+4名本队青训+4名本国青训”的硬性配置,确保青训通道畅通。

2. 比赛日名单策略

德甲与法甲均规定比赛日18人名单中非欧盟球员不超过4人,但法甲通过《科托努协议》对非洲球员实施特殊待遇,使其成为非洲球员登陆欧洲的首选跳板。西甲则允许注册3名非欧盟球员,凭借语言文化优势吸引拉丁美洲人才,形成独特的“技术流外援”生态。

3. 青训保护机制

英超的“户口本”政策要求本土青训球员占比不低于30%,迫使豪门高价争夺本土新星(如曼城9500万英镑签下格拉利什);德甲则规定每队12名本土球员中需包含4名本俱乐部青训,推动拜仁等球队建立全球领先的青训学院。这些政策既保护本土球员发展空间,也加剧了顶级联赛的资本竞争。

三、换人规则革命:名单功能的重构

2020年推行的“5换人规则”彻底改变了名单的价值链。以往3次换人限制下,教练倾向于保留1-2个名额应对突发伤病;而5次换人允许更主动的战术调整(如针对性加强边路冲击或防守硬度),使得名单中的“多功能替补”价值飙升。例如,切尔西在2021-22赛季频繁使用奇尔韦尔与詹姆斯轮换边翼卫,通过换人保持两翼攻防强度。

这一变革也加剧了阵容厚度的竞争。曼城、巴黎圣日耳曼等“超级俱乐部”凭借庞大的一线队储备(常超过30人),在多线作战中通过轮换维持竞争力;中小球队则更依赖“多面手”球员(如能踢中卫后腰的泰勒·亚当斯)来压缩名单成本。

四、青训与外援的制衡方程式

中国足协2025赛季新政将中超外援注册上限从6人降至5人,同时要求U23球员出场时间达标。这种“减法调控”旨在倒逼俱乐部重视青训,但可能牺牲短期竞技水平——2024赛季沧州雄狮因外援依赖度过高导致降级,便是典型案例。

欧洲联赛则探索“动态配额”。德甲对外援与本土球员一视同仁,但通过本土青训强制比例实现隐性保护;西甲通过语言文化优势自然吸引拉丁裔球员,形成“外援本土化”的特殊路径(如梅西13岁加入拉玛西亚青训,最终归化成为西班牙国脚)。这两种模式分别代表“制度约束”与“文化融合”的治理哲学。

五、未来趋势:扩容争议与全球竞争

2026年世界杯扩军至48队,但单场名单仍维持23人。这引发关于“名单质量稀释”的担忧——弱旅可能带更多防守型球员“摆大巴”,而传统强队需在名单中增加多位置适配球员以应对不同对手。

更深层的矛盾在于全球化与本土化的撕裂。卡塔尔世界杯26人名单中,摩洛哥队14人为归化或双国籍球员,这种“借壳生蛋”模式引发足球纯粹性的讨论;而英格兰队坚持100%本土青训出品,则面临人才同质化风险。如何在开放与保护间找到平衡点,将成为未来名单规则演进的核心命题。

从23到26再回归23的数字游戏背后,是管理机构、俱乐部、球员与球迷利益的复杂博弈。当国际足联用规则书写足球世界的宪法,各国联赛则通过地方性法规塑造独特的足球文明。这份看似枯燥的名单,实则是理解现代足球权力图谱的一把密钥。