篮球史上的“孤岛神话”:张伯伦的数据盛宴与冠军困局

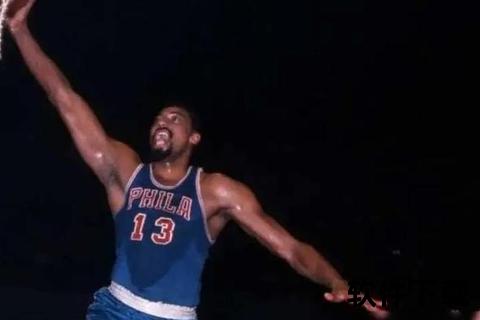

篮球历史长河中,威尔特·张伯伦的名字如同星辰般璀璨。单场100分、赛季场均50.4分、单场55篮板……这些数据不仅前无古人,甚至被预言“后无来者”。当人们惊叹于他的个人统治力时,总会被另一个问题刺痛:为何这位“数据怪兽”职业生涯仅收获两座总冠军奖杯?是命运不公,还是自身局限?本文将从多个维度拆解这一篮球史上最矛盾的传奇。

一、数据与胜利的撕裂

张伯伦的职业生涯如同一部史诗,但史诗的结局却充满争议。他的个人成就与团队荣誉之间横亘着巨大的鸿沟:11次篮板王、7次得分王、4次MVP,却仅有两次总冠军;而同时代的比尔·拉塞尔以“团队至上”的理念揽下11冠。这种反差不仅关乎个人能力,更折射出篮球运动的核心本质——数据是过程,胜利才是终点。

二、数据神话的诞生:天赋与时代的双重馈赠

张伯伦的逆天数据建立在他超越时代的身体条件与战术环境之上:

关键数据对比:

| 指标 | 张伯伦(常规赛) | 张伯伦(季后赛) |

|--|||

| 场均得分 | 30.1 | 22.5(下降25%) |

| 命中率 | 54% | 52% |

| 罚球命中率 | 51.1% | 46.5% |

(数据来源:)

三、冠军缺憾的根源:个人主义与团队桎梏

张伯伦的冠军荒并非偶然,而是多重因素交织的结果:

1. 季后赛表现缩水

2. “砍张战术”的致命打击

3. 团队配置的失衡

4. 与宿敌拉塞尔的团队哲学冲突

四、历史地位的再审视:数据神话的现代解构

随着数据分析技术的进步,张伯伦的“不可复制性”正被重新评估:

五、互动思考:数据与胜利,孰轻孰重?

六、传奇的双面启示

张伯伦的故事不仅是篮球史的个案,更是体育竞技本质的缩影:个人天赋可以改写纪录,但团队智慧才能定义伟大。他的数据神话永远闪耀,而冠军缺憾则成为后人反思的镜子——在追求“极致自我”与“集体胜利”之间,平衡之道或许才是竞技体育的终极命题。

(本文部分数据及观点引自,更多深度分析可查阅文末扩展阅读。)

扩展阅读:

互动邀请:

欢迎在评论区分享你对张伯伦历史地位的看法,或提名其他“数据与荣誉失衡”的体坛传奇!