在中国房地产行业转型的浪潮中,绿地集团与绿城集团的战略选择呈现出截然不同的路径。前者以多元化扩张为核心,后者以品质深耕为根基,而两者在体育领域的布局,则成为其品牌战略中不可忽视的注脚。通过剖析其品牌定位与市场策略的底层逻辑,我们可以窥见企业如何借力体育产业实现价值跃迁。

一、品牌定位:多元化扩张 VS 品质深耕

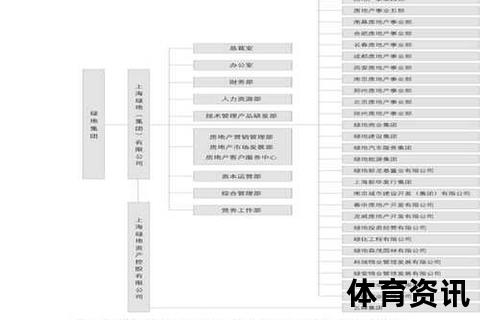

1. 绿地集团:以资本撬动产业链的“城市运营商”

绿地集团的品牌定位始终围绕“多元化”展开。通过房地产开发、基建投资、金融服务的多轮驱动,其业务触角延伸至体育场馆建设、赛事运营等领域。例如,绿地曾参与上海虹口足球场等大型体育设施的投资,并依托基建优势布局体育综合体项目。这种“资本+资源”的模式,使其能够快速切入体育产业,形成规模效应。

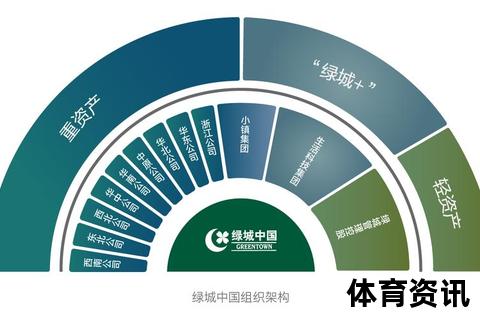

2. 绿城集团:从“造房子”到“造生活”的理想主义者

绿城则选择了一条更注重人文价值的道路。其“理想生活综合服务商”的定位,在体育领域体现为对足球青训的长期投入。自1998年成立浙江绿城足球俱乐部以来,绿城构建了完整的青训体系,培养出张玉宁、谢鹏飞等国脚级球员。这种以“育人”为核心的体育战略,与绿城“品质即生命”的产品理念一脉相承,强化了其“社会价值创造者”的品牌形象。

二、市场策略:短期收益与长期价值的博弈

1. 绿地:借力体育实现资源整合

绿地集团的市场策略具有鲜明的“短周期”特征。例如,其通过参与体育场馆建设获取地方资源支持,并以此反哺地产项目开发。2025年合肥绿地中央广场GX360项目引入新能源汽车主题商业综合体,将体育消费与新兴业态结合,尝试在存量市场中挖掘增量空间。这种“体育+商业”的联动模式,旨在快速提升资产周转效率。

2. 绿城:以足球为支点构建生态闭环

绿城的策略更注重长期价值沉淀。其足球青训体系不仅是人才孵化器,更是品牌传播的重要载体。数据显示,绿城青训累计向各级国家队输送超50名球员,U系列梯队常年位居全国前三。这种投入看似“低回报”,实则通过赛事曝光、球迷情感联结和政企合作,为地产主业积累了难以量化的社会资本。例如,绿城足球俱乐部在浙江全运会夺冠后,品牌美誉度显著提升,间接推动了杭州“桂语江南”等高端项目的市场认可。

三、体育布局背后的战略逻辑

1. 绿地:风险对冲与政策红利捕捉

面对房地产行业下行压力,绿地近年加速向新能源汽车、体育综合体等赛道转型。2025年成立新能源汽车出口公司时,其提出“三年出口10万辆”的目标,试图通过体育营销(如赛事赞助)提升海外市场认知度。这种“跨界协同”策略,本质上是通过多元化分散经营风险,同时响应国家“体育强国”政策导向。

2. 绿城:品牌溢价与用户粘性培育

绿城则将体育视为品牌差异化的突破口。通过构建“足球青训-社区运营-物业服务”的闭环,其成功将体育IP转化为用户粘性工具。例如,绿城生活集团推出的“足球夏令营”“业主联赛”等活动,使房产销售从单一交易升级为生活方式输出。这种“软性绑定”策略,在2024年行业销售普遍下滑时,助力绿城实现合同销售额逆势增长12%。

四、成效对比与行业启示

从财务数据看,两种模式各有利弊:绿地集团2024年净利润亏损扩大至130亿元,但其新能源汽车出口平台首年即斩获7000万美元订单,显示新赛道潜力;绿城中国则凭借品牌溢价,以37%的拿地强度在一二线城市储备优质土地,合同负债对营收覆盖倍数达1.26x,为业绩释放奠定基础。

对行业而言,两者的实践揭示出关键启示:

五、未来挑战:可持续性的双重考验

对绿地而言,如何避免体育布局沦为“地产配套”,真正形成独立盈利模式,是其多元化战略的核心命题。绿城则需应对足球投入与地产回报周期不匹配的挑战——尽管青训投入已超20亿元,但直接收益仍依赖球员转会与补贴。在行业利润率持续收窄的背景下,两大巨头能否通过体育实现品牌价值的二次飞跃,仍需时间验证。