在篮球这项充满动态博弈的运动中,数据统计既是技术能力的量化呈现,也是战术价值的直观映射。当一名球员的得分、篮板、助攻三项基础数据同时突破两位数时,这项被称为“三双”的成就便成为衡量全能性的黄金标尺。本文将从定义溯源、规则解析、历史演变及争议讨论四个维度,深度拆解这一标志性数据背后的篮球哲学。

一、三双的定义与统计规则

核心定义:三双(Triple-Double)指球员单场比赛中,在得分、篮板、助攻、抢断、盖帽五项基础数据中,任意三项达到或超过10次的技术统计。其中得分+篮板+助攻的组合占比超过80%,成为最常见类型。

官方统计标准需注意以下细节:

1. 数据范畴:仅统计得分、篮板、助攻、抢断、盖帽五项正面数据,失误等负面数据即使上双也不计入传统三双(如得分+助攻+失误的“另类三双”仅为民间说法);

2. 时间边界:数据统计以比赛结束时的最终值为准,加时赛数据计入总统计;

3. 位置差异:后卫更易通过助攻达成三双,中锋则依赖篮板与盖帽组合,例如约基奇2023年对阵鹈鹕的35分+14篮板+12助攻,展现了现代中锋的全面性。

二、历史脉络与里程碑突破

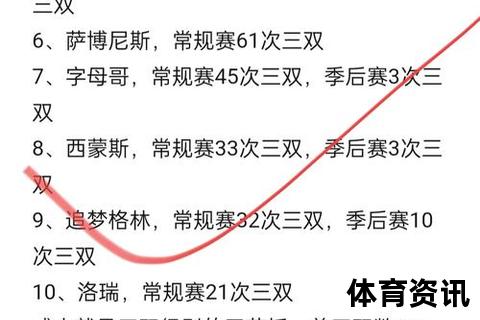

三双概念始于1960年代,但真正形成系统性统计则与NBA数据体系的完善同步演进:

三、技术价值与战术意义

个体层面,三双体现球员三种核心能力:

1. 得分终结效率:需保持40%以上命中率避免低效刷分;

2. 空间感知力:篮板数据反映卡位意识与落点预判,助攻则依赖球场视野与传球精度;

3. 体能分配:2023年统计显示,三双球员平均跑动距离达4.2公里,高于联盟平均值3.8公里。

战术层面,三双球员往往扮演体系枢纽:

四、争议与未来演进

尽管三双被视为全能象征,其价值评判仍存争议:

未来,随着篮球全球化与数据分析深化,三双或将呈现新特征:国际球员占比从2010年的12%升至2024年的38%,欧洲青训体系强调的全面性正在重塑数据产出模式;而人工智能辅助的实时数据追踪,可能催生“动态三双目标管理系统”,帮助教练在比赛中优化球员任务分配。

从罗伯特森到约基奇,三双已从“神迹”演变为“战术选择”,但其本质始终未变——它是篮球运动中个体能力与团队需求的最优解,更是竞技美学与实用主义的完美平衡。当球员在得分、篮板、助攻三项数据栏同时画上双位数的注脚时,他们书写的不仅是个人荣誉,更是一段关于篮球本质的进化史。