竞技体育的选拔机制如同残酷的筛网,总有人要面对落选的苦涩。这种时刻的挫败感不仅源于梦想的暂时搁浅,更来自对自我价值的质疑。如何在逆境中重建心理韧性,是运动员、教练员乃至整个支持系统需要共同面对的课题。

一、落选创伤的心理画像

落选者的情绪往往经历三个阶段:冲击期(震惊、否认)、压抑期(自我怀疑、社交回避)和重构期(接纳与转化)。例如,中国足球运动员艾克森在2023年亚洲杯落选后公开表达对未来的迷茫,反映出职业运动员在冲击期的典型反应。此时若缺乏有效引导,可能引发抑郁倾向,甚至影响职业生涯延续性,如网页69中提到的运动员因长期陷入自我否定。

二、暖心话语的黄金法则

1. 承认价值的非结果导向

“你的价值不是由一张名单决定的。你在训练中突破的每一秒、克服的每一次伤病,都是体育精神的勋章。” 这类表述借鉴了心理咨询中的认知重构技术,将评价标准从“竞技结果”转向“成长过程”。网页74提出的家长引导话术——“我们的幸福源于你享受热爱之事”,正是此逻辑的延伸。

2. 构建希望的具体路径

“这次落选不是终点,而是调整战术的转折点。我们可以一起分析技术录像,制定下阶段提升计划。” 通过将抽象安慰转化为行动方案,既能缓解焦虑,又能激活运动员的掌控感。网页66中运动员通过表象重现法回忆成功场景以重建自信,与此原理相通。

3. 强化团队归属感

“无论是否在场上,你都是这个集体不可替代的拼图。” 2023年中国足协向落选国脚发送感谢信的案例证明,官方层面的认可能有效消解“局外人”心态。此类表达需结合具体贡献,例如提及某次训练中传递的关键经验。

三、科学干预的四大支柱

1. 生理调节先行

2. 心理训练系统

3. 社会支持网络

4. 专业心理干预

四、长期心理建设策略

1. 身份多元化塑造

鼓励运动员发展第二技能(如教练资格认证、体育解说培训),降低“运动员”单一身份认同风险。法国足球运动员亨利退役后转型教练的成功案例,印证了多元身份对心理韧性的强化作用。

2. 创伤后成长(PTG)引导

建立“挫折档案库”,系统记录每次失利后的应对策略及成长收获。NBA球星詹姆斯职业生涯早期落选全明星阵容后,通过录像分析完善技术细节,最终实现12次全明星首发。

3. 文化生态改良

五、支持者的行动边界

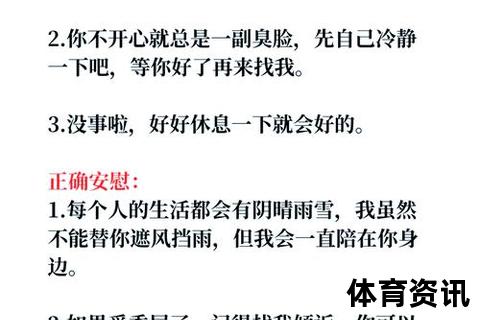

1. 避免过度共情陷阱:如网页43所示,简单重复“下次努力”可能强化无助感,应转换为“我们可以共同改进的具体环节是…”。

2. 警惕虚假正能量:“失败是成功之母”的抽象表述需搭配具体案例,如日本花滑选手羽生结弦多次重伤后调整技术动作的实证。

3. 尊重沉默权:给予运动员选择独处空间的权利,避免社交绑架式的“集体安慰”。

体育竞技的本质是人与极限的对话,而落选者的心灵重建恰是这场对话中最具人性光辉的篇章。当支持系统能够将科学的心理干预与真诚的情感共鸣相结合,每一次挫败都能转化为通向卓越的阶梯。