在长跑中,许多人都会经历这样的时刻:明明体力尚存,却感到呼吸困难、肌肉酸胀,仿佛被无形的力量拖住脚步。这种看似“极限”的体验,实则是人体在运动中的一次关键调整——体能极点。它并非不可逾越的障碍,而是身体从“惰性状态”向“高效供能”转变的信号。理解其科学原理并掌握应对策略,不仅能提升运动表现,更能让跑步从痛苦变为享受。

一、体能极点的本质:一场器官间的“协作革命”

1. 生理机制解析

当运动开始,肌肉迅速进入高耗能状态,但内脏器官(如心肺、循环系统)因“惰性”未能及时跟上,导致供氧不足,乳酸堆积,引发呼吸困难、心率飙升、肌肉酸痛等反应,即“极点现象”。这一阶段,植物神经系统(控制内脏)与躯体神经系统(控制肌肉)的协调性暂时失衡,本质是能量供需错位。

2. 个体差异与影响因素

二、突破极点的科学策略:从“坚持”到“掌控”

(一)即时应对:如何在极点中“软着陆”

1. 调整节奏,而非停止

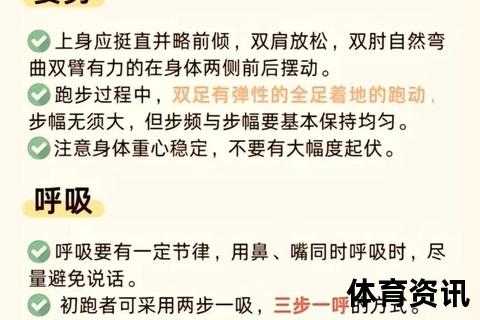

2. 呼吸优化:深度与节奏的双重控制

3. 注意力转移技术

(二)长期训练:从根源延缓和削弱极点

1. 提升有氧代谢能力

2. 专项抗极点的模拟训练

3. 营养与恢复策略

三、高阶技巧:职业选手的“无痛突破”逻辑

1. 动态热身:激活内脏惰性器官

2. 心理韧性建设

3. 环境与装备的协同优化

四、案例分析:从理论到实践

案例1:马拉松选手的“极点延迟策略”

职业跑者常将前5公里作为“动态热身段”,配速比目标慢15秒/公里,使内脏器官逐步激活,将极点推迟至25公里后。

案例2:中学生体测的“呼吸-步频同步法”

在1000米测试中,学生采用“2步吸+2步呼”配合180步/分钟步频,极点时间从第2圈缩短至第3圈后半段,平均成绩提升8秒。

五、极点的哲学——从对抗到共生

体能极点并非敌人,而是身体发出的“协作邀请”。通过科学训练与策略调整,跑者不仅能突破当下的痛苦,更能重塑运动中的能量代谢模式。正如运动生理学家所言:“极点是人体从‘生存模式’向‘竞技模式’进化的最后一道门槛。”跨越它,你收获的不仅是成绩,更是对自我潜力的重新定义。