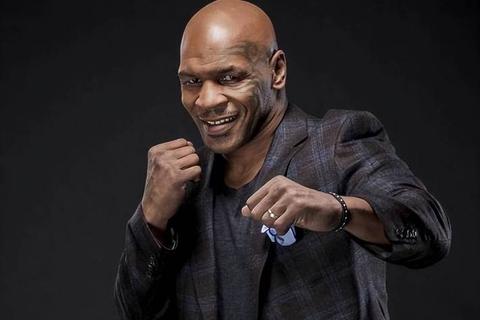

在拳击史上,迈克·泰森的名字如同一枚重磅,其影响力早已超越体育范畴,成为全球流行文化的符号。围绕这位传奇人物的国籍与文化归属,始终存在多维度的探讨空间。本文将从法律身份、成长环境、职业土壤及国际影响四个维度,解析泰森作为“美国人”的复杂标签,并揭示其背后交织的个体命运与国家叙事。

一、法律身份:无可争议的美国公民

泰森的国籍在法律层面毫无争议——1966年6月30日,他出生于美国纽约市布鲁克林区,父母均为美国公民。这一事实在多个权威资料中均有明确记载,包括国际拳击名人堂档案。其出生证明、职业注册记录及公共法律文件均指向单一国籍身份。值得注意的是,泰森从未通过归化程序获得其他国家的公民身份,也未公开表达过改变国籍的意愿。

泰森的种族背景常引发误解。作为非洲裔美国人,其祖辈可追溯至19世纪被贩卖至美洲的黑奴群体,这种历史伤痕构成了美国社会种族问题的缩影。泰森本人曾公开谈论种族歧视经历,例如在自传中回忆青少年时期因肤色遭受的暴力对待,这层身份认同的复杂性为“美国人”的标签增添了社会批判的维度。

二、贫民窟锻造:布鲁克林街头的生存法则

布鲁克林贫民区的成长环境是解读泰森拳击风格的关键密码。该区域以高犯罪率、帮派斗争和贫困著称,泰森12岁便因盗窃被捕,14岁被中学开除,街头斗殴成为他的生存技能。这种“丛林法则”的生存哲学深刻影响了他的拳击战术:快速近身、暴力终结、不留余地。正如教练库斯·达马托所言:“他的拳头里带着贫民窟的愤怒。”

值得玩味的是,泰森的成功被视为“美国梦”的另类实现。尽管他通过拳击摆脱贫困,但其暴力美学与主流社会推崇的“优雅竞技”形成强烈反差。这种矛盾性恰恰映射了美国社会对底层群体的双重态度——既消费其传奇故事,又警惕其破坏性力量。

三、职业土壤:美国拳击工业的造星机器

泰森的职业生涯与美国拳击产业的运作机制密不可分。20世纪80年代,美国三大拳击组织(WBC、WBA、IBF)垄断全球赛事,成熟的商业包装体系将泰森推上神坛:

这套体系的反噬效应同样显著。泰森因缺乏财务规划陷入破产,被迫参与表演赛维持生计,2024年与网红拳手保罗的对决更被批评为“资本对传奇的消费”。这种个人沉浮恰是美国体育产业双刃剑的典型案例。

四、全球影响:超越国界的文化图腾

尽管身份归属明确,泰森的影响力早已突破国籍边界:

这种“去地域化”的偶像特质,使泰森成为全球化时代的特殊案例——一个根植于美国土壤,却被世界重构的文化符号。

五、身份悖论:撕裂中的自我认同

晚年的泰森陷入深刻的身份焦虑。一方面,他皈依教,试图通过宗教寻找精神归属;频繁的复出争议与破产危机暴露其与美国主流价值的疏离。他在纪录片中坦言:“我代表美国的黑暗面,他们需要我这个‘野兽’来证明文明的存在。”这种自我认知的撕裂,揭示了少数族裔精英在美国社会的结构性困境。

国籍叙事下的多重镜像

迈克·泰森的“美国人”身份,既是法律事实,也是文化建构的产物。从布鲁克林的街头斗士到全球偶像,他的生命轨迹浓缩了美国社会的种族矛盾、资本逻辑与个体挣扎。在体育全球化的今天,泰森的故事提示我们:国籍不仅是护照上的印章,更是历史、资本与文化权力交织的战场。当观众为他的重拳欢呼时,也在无意识中参与着一场关于身份认同的宏大叙事。