2005年和2006年,史蒂夫·纳什连续两年摘得NBA常规赛MVP,这一成就至今仍被争论不休——一名数据看似“平庸”的控卫,为何能击败科比、詹姆斯等超级得分手?答案藏在团队与个人的微妙平衡中。

纳什的两连MVP既是篮球战术革命的胜利,也是联盟评选标准演变的缩影。从“小牛替补”到“太阳核心”,他的逆袭揭示了团队加成与个人价值的深层博弈。本文通过数据、战术与时代背景的剖析,拆解这一争议性荣誉背后的逻辑链。

正文

一、战术革命:太阳的“快打旋风”与纳什的体系适配

1. 从达拉斯到菲尼克斯:环境重塑价值

在小牛时期(1998-2004),纳什虽展露才华,但受限于以诺维茨基为核心的半场进攻体系,其传球天赋未能充分释放。2004年转投太阳后,主教练迈克·丹东尼的“7秒进攻”彻底激活了他的潜能:

空间创造:太阳强调外线投射与快速转换,为纳什的突破分球提供广阔空间。

挡拆升级:与小斯(阿玛尔·斯塔德迈尔)的挡拆组合成为联盟杀招,纳什场均10.5次助攻(2005-06赛季)中过半源于此。

团队加成:马里昂、理查德森等角色球员的机动性完美适配体系,形成“多点开花”的进攻网络。

2. 战绩飞跃:从鱼腩到豪强

2004-05赛季,太阳战绩从29胜(西部倒数第二)飙升至62胜(联盟第一),胜率提升113%。

2005-06赛季,尽管小斯因伤缺阵大半赛季,太阳仍以54胜位列西部第三,印证纳什的体系托底能力。

二、个人价值:数据之外的“隐形统治力”

1. 基础数据的误导性

纳什的场均得分(18.8分)远低于科比(35.4分)和詹姆斯(31.4分),但其效率值(PER)连续两年位列联盟前三。高阶数据揭示其独献:

真实命中率:2005-06赛季达63.1%(控卫历史第一),三分命中率43.9%。

助攻率:40.2%的进攻回合由其助攻终结,远超基德(32.5%)等传统控卫。

2. 领导力与稳定性

出勤保障:两连MVP期间仅缺席3场比赛,成为太阳战术运转的“永动机”。

逆境表现:2006年季后赛,小斯与迪奥遭禁赛,纳什单核率队与马刺血战至抢七,场均19分13助攻。

三、评选逻辑:MVP标准的时代转向

1. 从“个人英雄”到“团队领袖”

传统MVP更青睐得分王(如艾弗森、麦迪),但纳什的获奖标志着联盟开始重视“体系影响力”。

战绩权重:太阳的胜场数(62胜、54胜)远超湖人(45胜)和骑士(50胜)。

叙事加成:纳什带领“无星阵容”登顶,符合“草根逆袭”的媒体偏好。

2. 争议与质疑

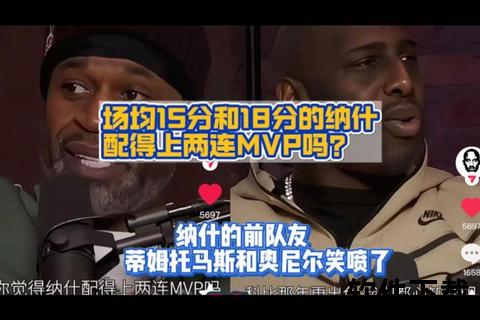

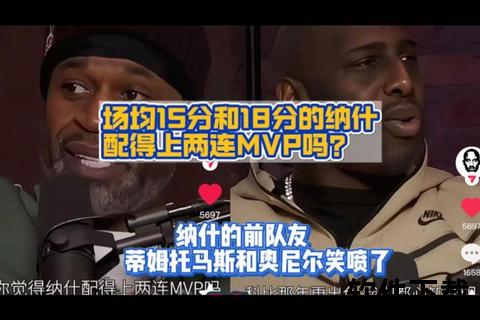

奥尼尔的炮轰:“场均15分也能拿MVP?”——2005年奥尼尔场均22.9分却落选,质疑评选偏向“故事性”。

数据派的反击:科比81分神迹与詹姆斯全面表现,被批评者认为更配得上MVP。

四、历史回响:纳什MVP的长期影响

1. 控卫角色的重新定义

组织优先:纳什证明控卫无需高得分,只需最大化团队效率。

三分浪潮先驱:太阳的“跑轰体系”为勇士“死亡五小”埋下伏笔。

2. 评选标准的遗产

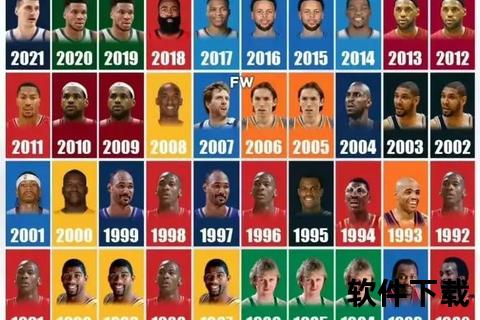

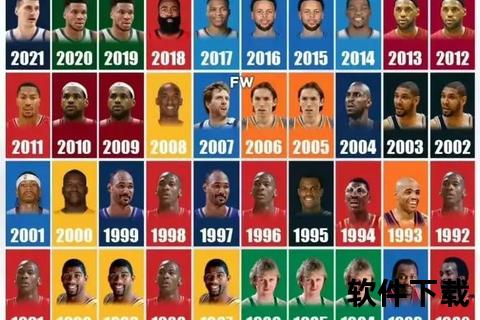

团队至上:此后约基奇(2021、2022)、库里(2015)等“非典型MVP”陆续获奖,延续“纳什模式”。

全球化效应:纳什作为加拿大球员的MVP,推动NBA进一步国际化。

多媒体元素

数据对比图:纳什、科比、詹姆斯2005-06赛季关键数据对比。

战术动图:太阳经典挡拆配合与快攻转换示例。

访谈片段:奥尼尔争议言论与纳什回应视频。

互动环节

投票:你支持纳什的两连MVP吗?

A. 实至名归,团队至上

B. 争议难免,数据不足

C. 时代产物,难以复制

结尾

纳什的两连MVP不仅是个人荣誉,更是篮球哲学的一次胜利。它提醒我们:真正的价值未必闪耀于数据栏,而可能隐藏在每一次精准传球与团队跃升中。或许,这就是体育的魅力——在争议中见证传奇,在变革中定义伟大。

相关文章:

文章已关闭评论!