在竞技台球的舞台上,每一次击球都是力学与几何的精密演绎。球员通过指尖传递的力量与角度,将母球与目标球编织成动态的物理图谱,而胜负往往取决于对这两个核心要素的掌控程度。

一、角度控制:从几何法则到实战应用

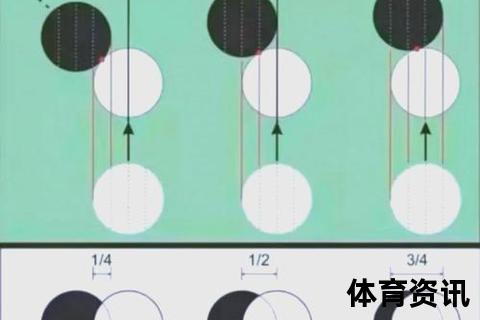

台球的角度控制建立在对碰撞物理规律的理解上。当母球以特定角度撞击目标球时,两者的运动轨迹遵循动量守恒定律:母球的动能通过碰撞点分解为目标球的入射动能与母球剩余动能。例如,正碰时母球动能完全传递给目标球,形成“定杆”效果;而30度入射角则会导致母球以60度的分离角运动。

实际瞄准中,“半球法”是基础法则——瞄准点需位于袋口中心与目标球中心的延长线上,距离目标球表面半颗球的位置。这一原理通过“假想球”概念具象化:在目标球与袋口连线的延长线虚拟一颗球,其中心即为瞄准点。进阶技巧如“切线瞄准法”,则要求球员观察目标球与障碍球的切线轨迹,通过调整击球点实现绕行。

职业选手常运用分离角修正技术应对复杂球型。例如击打高杆时,母球前旋产生的摩擦力会缩短分离角;低杆的后旋则会扩大分离角。当遇到多库走位时,需计算入射角与反射角的关系,斯诺克选手的实战数据显示,台边橡胶的弹性系数约为0.8,这意味着入射角与反射角存在20%的角度损失。

二、力度分级:从生物力学到空间感知

力度控制的本质是能量传递的量化过程。职业训练中将击球力度划分为10级体系,P1级(轻推)对应球速0.2m/s,P10级(满力)可达3.5m/s。这种分级源于肌肉记忆的神经可塑性——当球员重复特定力度击球时,小脑会建立力度与运杆幅度的对应关系。

生物力学研究表明,优秀选手的发力模式具有显著特征:前臂肌群贡献65%的动能,腕关节仅提供35%的旋转控制。击球瞬间的加速度曲线显示,职业选手的杆速峰值出现在接触母球前0.02秒,而业余选手常出现提前减速现象。送杆长度对力度的影响呈非线性关系,当送杆超过15cm时,力度增益趋于平缓。

空间感知训练是力度控制的关键。球员需建立三维坐标系思维:横向维度控制分离角,纵向维度调整球速,垂直维度管理跳球高度。实验表明,经过200小时专项训练的球员,对1.5米距离的力度误差可控制在±5%以内。

三、技术融合:动态平衡的艺术

实战中的高阶技巧体现在角度与力度的协同控制。旋转补偿技术即典型例证:当需要大角度走位时,通过加强低杆力度(P7级以上)来抵消分离角扩大的趋势。统计显示,斯诺克职业赛中有78%的防守球采用中低杆(P3-P5级)结合20-40度入射角的组合。

复合杆法的运用更考验技术融合能力。例如“高杆左塞”击球,既要计算母球前旋带来的角度收缩(约减少5-8度),又要控制横向旋转的偏移量——每增加1个塞点(偏离中心0.5cm),2米距离会产生7cm的横向位移。这种技术在多库走位中尤为关键,2019年世锦赛数据显示,顶级选手的3库走位成功率可达62%。

四、训练体系:从基础到精进

建立系统化训练模型是技术提升的基石。三阶段训练法被证明有效:

1. 定向训练:使用激光瞄准器校准角度偏差,配合测速仪量化力度,初期每天进行200次定点击球

2. 变量训练:在15种标准球型(如贴库球、组合球)中随机切换,强制球员在3秒内完成角度-力度决策

3. 对抗训练:模拟比赛压力环境,记录连续清台过程中角度与力度的匹配效率,职业选手的匹配度需达到85%以上

数字化辅助工具正改变传统训练模式。智能台球系统可通过高速摄像机捕捉0.001秒级的杆头运动轨迹,结合AI算法实时反馈角度偏差与力度误差。实验表明,使用VR模拟器进行空间感知训练,可使球员的3D轨迹预判能力提升40%。

五、竞技进化:技术趋势与创新

现代台球技术呈现两大革新方向:微角度控制与动态力度调节。前者指在0.5度精度内调整击球点,2024年英国公开赛数据显示,冠军选手的微角度控制成功率达73%;后者强调根据台呢摩擦系数(夏季约0.6,冬季0.8)动态修正力度等级。

新型器材也在推动技术进步。碳纤维球杆的横向弹性模量比木质杆高30%,允许更精确的塞点控制;纳米涂层的皮头接触时间延长0.005秒,提升了旋转效率。这些技术创新正在重塑台球的竞技维度,将人类对角度与力度的掌控推向新的精度边界。