在中国体育行业蓬勃发展的进程中,公平竞赛与廉洁管理始终是维系竞技精神的核心支柱。近年来,随着多起体育系统腐败案件的曝光,公众对相关法律规范的关注度显著提升,其中受贿行为的量刑标准与司法实践成为焦点。本文将从法律条文、量刑逻辑、行业特性及典型案例四个维度,系统解析受贿50万元在体育领域的司法认定框架。

一、法律规范体系的量刑基准

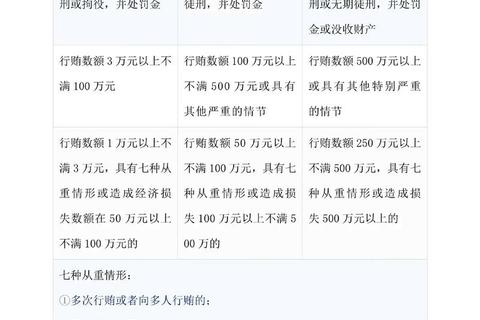

根据《刑法》第385条及2023年最新司法解释,受贿罪的定罪量刑采用“数额+情节”的二元评价模式。具体而言,受贿金额在3万至20万元属于“数额较大”,处三年以下有期徒刑;20万至300万元界定为“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑;300万元以上则构成“数额特别巨大”,刑期升至十年以上直至无期徒刑。在此体系下,50万元受贿金额明确落入“数额巨大”区间,基准刑期为3-10年有期徒刑,并需并处相应罚金或没收财产。

司法解释特别强调,若存在“多次索贿”“谋取不正当利益造成损失”或“涉及职务提拔”等加重情节,即便金额未达标准,仍可升档量刑。例如,某体育官员收受30万元但涉及赛事操控,可能突破“数额巨大”的金额门槛直接适用更高刑期。

二、体育行业的量刑特性分析

体育系统的受贿行为具有显著行业特征,直接影响量刑考量:

1. 职务关联性:体育管理者利用赛事审批、场馆建设、运动员选拔等职权受贿,较普通受贿更具社会危害性。如某省体育局官员在赛事承办中收受50万元贿赂,较同等金额的非职务性受贿可能加重处罚。

2. 公共利益损害:涉及竞技公平的受贿(如裁判操控、运动员资格造假)往往触发“造成恶劣社会影响”条款,导致量刑上浮。2023年某足球联赛假球案中,主犯因收受50万元操纵比赛结果,最终获刑8年,超出基准刑期中位数。

3. 资金流动隐蔽性:体育赞助、商业开发等环节的复杂资金流常被用于掩盖受贿行为。司法实践中,此类案件可能因犯罪手段恶劣而加重处罚。例如,某体育经纪公司通过虚假合同转移50万元贿款,涉案人员被认定“情节严重”。

三、量刑弹性空间与司法裁量

在50万元受贿案件中,司法机关依据《刑法》第383条,综合以下因素进行动态调整:

四、行业典型判例实证研究

1. 张国志案(2019):原吉林体育学院副院长通过工程承揽受贿237万元,因主动退赃、认罪态度良好,数罪并罚后合并执行5年6个月。该案显示,金额超过50万元但具有悔罪表现仍可能获得从宽处理。

2. 足球系统系列案(2023-2024):中超公司原高管收受50万元操纵球员转会,因涉及“破坏行业生态”被顶格判处10年。此判决凸显体育领域受贿对行业根基的破坏性。

3. 苟仲文案(2024):前国家体育总局局长涉案金额超千万元,但50万元单独受贿行为作为量刑组成部分,展示了“数额+情节”复合评价模式的司法应用。

五、体育廉政建设的制度回应

针对行业特性,司法与行政体系已构建多重防线:

1. 专项司法解释:最高法将体育赛事审批、运动员选拔等七类行为明确为“特殊职务行为”,相关受贿案量刑增加基准刑10%。

2. 技术监控:引入大数据分析监测异常资金流动,2024年国家体育总局通过数据比对发现三起50万元级受贿线索。

3. 行业禁入:除刑事处罚外,中国足协等机构建立“黑名单”制度,涉案人员终身禁止从事体育管理工作。

体育领域的50万元受贿案件量刑,既是法律命题,更是行业治理课题。从司法实践看,单纯数额已非唯一标尺,行为对体育公平性的侵蚀程度、对青少年体育价值观的负面影响等“软性指标”正成为量刑新维度。随着《体育法》修订与监察体系完善,未来量刑将更精准体现“零容忍”政策导向,为体育事业可持续发展筑牢法治根基。