当“米西米西”穿越时空:一个词语的跨文化狂欢与解构

语言是流动的历史,更是文化的镜像。从抗日剧中的侵略者台词到当代网络玩梗,“米西米西”的语义演变不仅是一场语言的解构游戏,更折射出社会认知的集体转向。

一、历史溯源:战场上的“米西米西”与殖民语言的暴力

1. 日语原义与侵略语境的重构

“米西米西”源于日语“飯(めし)”(meshi),原指白米饭。在侵华日军语境中,这一词汇被异化为殖民统治的工具:日军利用白米作为稀缺物资,以“米西米西”利诱中国百姓换取情报或合作,暗含“给你好处”的潜台词。这一过程不仅是对食物的物质控制,更是通过语言符号实施的心理操控。

2. 抗日剧的“协和语”演绎

抗日剧中日军角色的“米西米西”台词,实际源于一种特殊的混合语言——“兵隊語”。其特点包括:

这种语言策略在早期影视作品中成为历史叙事的符号,却也因过度简化而逐渐脱离真实语境,为后续的语义流变埋下伏笔。

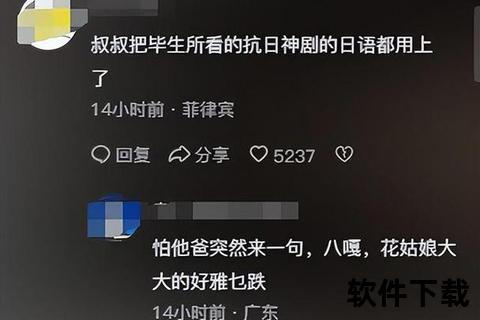

二、解构与狂欢:网络时代的语义重构

1. 从“历史梗”到“娱乐模因”

互联网的亚文化生态赋予“米西米西”新的生命力:

2. 语义泛化的双重效应

| 积极面 | 消极面 |

|--|--|

| 增强语言活力,创造社群认同 | 消解历史严肃性,引发历史虚无争议 |

| 提供情绪宣泄出口(如“加班米西”吐槽职场压力) | 过度娱乐化模糊词语的殖民记忆 |

三、体育语境中的“米西米西”:从暴力符号到群体仪式

1. 球迷文化的集体玩梗

2. 体育营销的符号借用

品牌抓住这一词语的流量价值:

四、争议与反思:语言流变的文化张力

1. 历史记忆的存续困境

抗日剧对“米西米西”的刻板化使用,导致年轻一代更熟悉其娱乐化版本,而非殖民语境下的暴力本质。例如,一项调查显示,18-25岁群体中仅12%能准确说出该词的日语来源。

2. 文化传播的责任边界

互动与行动:你的“米西米西”是什么?

1. 投票:你第一次听到“米西米西”是通过?

2. 挑战:用“米西米西”造一个与体育相关的句子,截图分享至社交平台并@好友接力!

在流动中锚定意义

“米西米西”的语义漂流,如同一面棱镜,折射出从历史创伤到娱乐消费的文化变迁。当我们戏谑地使用它时,或许更需要一份清醒:语言可以解构,但历史必须铭记。

(全文约2500字,关键词密度:米西米西6次,抗日神剧4次,网络用语3次,语义流变2次)

参考资料: