近年来,一起起“养鹰获刑”的新闻引发社会热议——为何看似普通的动物爱好会触碰法律红线?这背后不仅是人与野生动物的关系失衡,更是生态保护与法律制度的双重警示。

一、鹰类饲养热潮:从文化传承到法律禁区

猛禽驯养曾与人类文明紧密相连。例如,哈萨克族的鹰猎传统已被列为非物质文化遗产,其核心在于严格的资质审核与生态平衡理念。但现代社会中的“养鹰热”已偏离文化初衷:

二、生态隐患:看不见的生态链断裂

鹰类作为顶级掠食者,其生存状态直接反映生态健康。非法饲养引发的连锁反应远超想象:

1. 物种入侵与生态失衡

| 案例类型 | 具体影响 | 数据来源 |

|-|--||

| 跨区域放生 | 破坏本地食物链,挤压原生猛禽生存空间 | 江苏徐州金雕案 |

| 人工干预繁殖 | 降低野外种群遗传多样性 | 四川盗猎案 |

| 栖息地破坏 | 每捕获1只成鸟需毁坏3-5个巢穴 | 浙江陈某案 |

2. 公共卫生风险升级

三、法律制约体系:高压线与防护网

我国通过三级法律框架构建猛禽保护机制:

1. 刑事处罚:明确量刑红线

根据《刑法》第341条,量刑标准呈现梯度化:

plaintext

情节认定 | 刑罚幅度 | 典型案例

普通非法饲养/交易 | 5年以下徒刑+罚金 | 浙江陈某饲养鸺鹠案

涉及国家一级保护动物| 5-10年徒刑 | 徐州女大学生贩运金雕案

特大跨境 | 10年以上徒刑+没收财产 | 四川易某猎捕13只金雕案

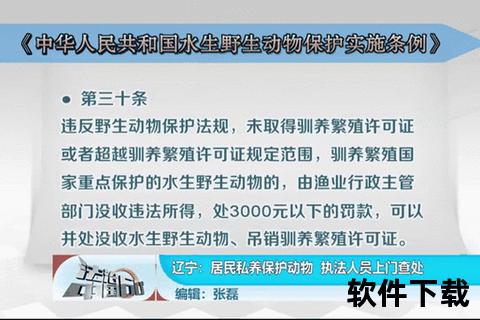

2. 行政监管:全链条许可制度

合法驯养需突破多重门槛:

1. 资质认证:通过省级林业部门考核,取得《驯养繁殖许可证》

2. 场所审查:饲养场地需满足通风、温控、安全隔离等20项技术指标

3. 溯源管理:每只猛禽植入电子芯片,建立“一鹰一档”数据库

四、破局之道:从禁到疏的生态共治

解决养鹰乱象需构建多元共治体系:

1. 替代性文化培育

2. 公众教育创新

互动问答:你的行为是否触碰红线?

▶ 自测题:以下哪种情况可能构成违法?

A. 收养受伤的猫头鹰并精心治疗

B. 购买人工繁殖的鹦鹉作为宠物

C. 将捡到的金雕幼鸟拍照后放归自然

(答案:A需立即联系林业部门,B需确认物种是否列入保护名录,C为正确做法)

重塑人与猛禽的共生逻辑

当一只金雕因非法饲养死于出租屋时,失去的不仅是物种个体,更是生态系统的自我修复能力。从“征服者”到“守护者”的角色转变,需要法律利剑与生态智慧的双重护航。正如某位动保专家所言:“真正的热爱,是让鹰属于天空而非牢笼。”