乒乓球运动中,握拍姿势的选择如同战士挑选武器,直接影响技术风格与战术执行。横拍与直拍作为两种主流握法,历经数十年竞技演变,形成了截然不同的技术体系。本文从基础解析到实战选择,全面对比两者的优劣势,为不同阶段的选手提供科学决策依据。

一、握法基础:横直分界的起点

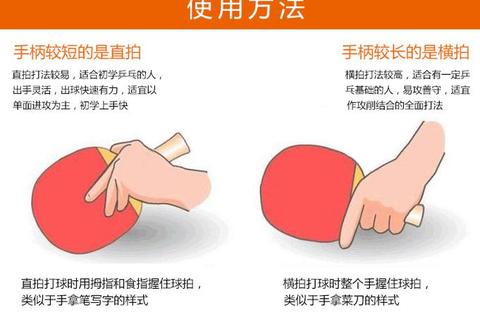

直拍握法(Penhold Grip)的核心是“捏笔式”握持,拇指与食指钳住拍柄,中指、无名指和小指自然弯曲或伸直支撑拍背,手腕灵活度极高。这种握法与中国传统的筷子使用习惯一脉相承,适合细腻的台内控制。

横拍握法(Shakehand Grip)则采用“握手式”握持,五指包裹拍柄,虎口紧贴拍肩,正反手转换时通过手腕转动调整拍面角度。其握法稳定性强,与欧洲刀叉使用习惯相似,更利于中远台发力。

握法进化关键点:

二、技术差异:攻防逻辑的基因级分野

1. 进攻维度对比

| 指标 | 直拍优势 | 横拍优势 |

|--|--|--|

| 正手杀伤力 | 突击速度快(马琳侧身爆冲) | 弧圈球质量高(樊振东暴力弧圈) |

| 反手体系 | 推挡变化多(许昕台内拧拉) | 拧拉稳定性强(张本智和反手速撕) |

| 连续进攻 | 近台衔接快 | 中远台相持稳 |

2. 防守能力对比

直拍凭借手腕的瞬时调节,在快带、挡弧圈时更具突然性,但护台面积较小;横拍则依靠拍面覆盖范围,退台防守时容错率更高。

3. 控制与旋转博弈

直拍选手的摆短、劈长技术更易制造旋转差异(如刘国梁的“十八摸”发球),而横拍在制造高速上旋球时摩擦更充分(波尔的加转弧圈)。

三、优劣势全景分析:科学选择的决策模型

直拍核心优势链:

横拍核心优势链:

致命缺陷对照:

四、历史嬗变:器材改革下的握法兴衰

材质迭代影响:

训练体系变迁:

五、实战选择指南:从基因到场景的适配逻辑

1. 生理条件适配

2. 技术风格定位

| 打法类型 | 推荐握法 | 典型案例 |

|-|-||

| 近台快攻 | 传统直拍 | 马琳、柳承敏 |

| 全台弧圈 | 横拍两面弧圈 | 樊振东、林昀儒 |

| 控制型削球 | 横拍防守型 | 朱世赫、武杨 |

3. 年龄阶段策略

4. 器材选择匹配

握法进化的未来图景

在40+新材料球与AI训练系统加持下,横直握法的技术边界正被不断突破。直拍选手通过反手体系革新(如赵子豪的横打衔接)重获竞争力,横拍选手则开发出台内“霸王拧”等融合技术。握法选择已不再是简单的非此即彼,而是基于个体特质的动态优化过程。唯有深刻理解握法背后的生物力学原理与战术哲学,才能在乒乓球的进化浪潮中把握先机。