篮球史上最璀璨的星辰,往往以得分王的桂冠为注脚。当迈克尔·乔丹以10次得分王铸就“篮球之神”的权杖,威尔特·张伯伦则以单季50.4分与7连霸的壮举定义上古时代的狂暴美学——他们的传奇不仅是个人能力的极致展现,更是NBA从规则到文化的时代缩影。

一、张伯伦:数据怪兽与规则重塑者

在1960年代的NBA,张伯伦的身体天赋堪称“降维打击”。身高2.16米却拥有短跑运动员的速度(百米约11秒),他的存在迫使联盟修改禁区规则——三秒区从12英尺拓宽至16英尺,罚球时禁止起跳扣篮。即便如此,他在1961-62赛季仍以场均50.4分、25.7篮板的恐怖数据统治联盟,单场100分的神迹至今无人企及。

张伯伦的得分手段是原始力量与技术的结合。他擅长利用背身单打后的转身勾手,以及快攻中碾压防守的暴扣。这种统治力甚至催生出特殊战术:费城勇士曾安排队友故意罚球不中,只为让他刷进攻篮板。这种极致的个人主义也埋下隐患——他的7连得分王期间仅1次夺冠,季后赛数据较常规赛大幅缩水(场均22.5分),印证了“得分王诅咒”的早期版本。

二、乔丹:攻防一体的现代得分模板

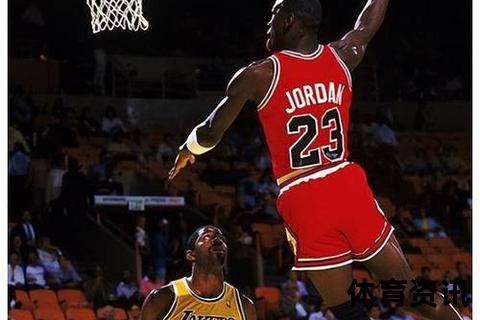

与张伯伦的“数据爆炸”不同,乔丹将得分王的定义升级为“胜利的代名词”。他在1987-1993年间连续7次摘得得分王,期间公牛完成首个三连冠;1996-1998年再度3连得分王并卫冕冠军,成为史上唯一能将得分王与总冠军无缝衔接的球员。

乔丹的得分美学建立在技术全面性之上:后仰跳投的滞空时间达到0.92秒(远超平均0.6秒),突破时左右手无差别终结,以及历史顶级的无球走位能力。1988年他更创造空前绝后的纪录——同时包揽得分王、MVP、最佳防守球员。这种攻防统治力直接推动NBA全球化:1992年巴塞罗那奥运会,全球媒体用“上帝穿着23号球衣”形容梦之队的乔丹效应。

三、时代镜像:规则变迁中的得分王博弈

两位传奇的差异折射出NBA的进化轨迹:

联盟仅有8-14支球队,缺乏成熟的防守体系。张伯伦50.4分的赛季,NBA平均回合数高达118.8次(2024年仅98.1次),快节奏催生数据膨胀。

引入三分线、非法防守规则限制包夹,为外线得分手创造空间。乔丹37.1分的1986-87赛季,NBA防守强度达到历史峰值——活塞“坏孩子军团”的“乔丹法则”便是明证。

四、数据背后的统治逻辑

| 维度 | 张伯伦 | 乔丹 |

|--|--|--|

| 巅峰赛季 | 1961-62赛季50.4分25.7篮板 | 1986-87赛季37.1分5.2抢断 |

| 得分效率 | 生涯命中率54.0%(中锋历史第2) | 生涯30.1分(历史第1) |

| 冠军关联 | 7次得分王期间1冠 | 10次得分王期间6冠 |

| 规则影响 | 促成三秒区扩大、罚球规则修改 | 推动联防合法化(2001年) |

表格显示:张伯伦的得分更多依赖身体优势,而乔丹将得分转化为团队胜利的效率更高。

五、传奇的现代回响

两位巨星的遗产仍在塑造NBA:

恩比德、约基奇等中锋开发出三分与策应能力,延续内线得分王的可能性。2024年恩比德成为奥尼尔后首位中锋得分王,场均35.2分已接近张伯伦的现代转化。

杜兰特4次得分王、东契奇连续5年场均30+,证明锋卫摇摆人仍是得分王主力。但乔丹的10冠纪录被美媒评为“最难打破的三大NBA纪录”之首。

永恒的王座争夺

从张伯伦到乔丹,得分王的桂冠始终是篮球最极致的个人勋章。前者以数据重构人们对篮球的认知边界,后者则将得分升华为艺术与胜利的共生体。当现代球员在三分浪潮中冲击纪录时,他们的每一次投篮都在提醒:真正的传奇,永远建立在对时代的超越之上。