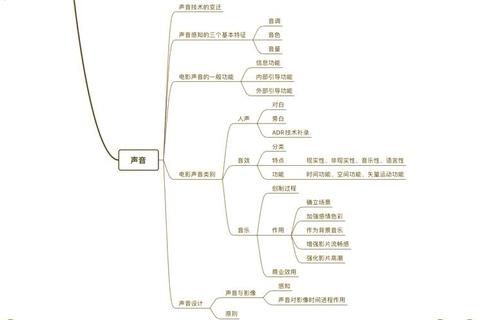

在全球化的浪潮中,影视音乐早已突破娱乐的边界,成为跨越文化、语言和地域的“情感通用语”。它不仅是故事的催化剂,更是一种无形的文化纽带,在潜移默化中塑造着全球观众对体育精神的感知与认同。本文将深入剖析影视音乐在国际传播中的核心密码,揭示其如何通过艺术与商业的共振,构建起体育文化的全球声轨。

一、文化共鸣:从地域符号到全球情感的转化密码

影视音乐的国际传播首先建立在对文化差异的精准把控上。文化适应理论指出,受众倾向于接受与本土文化接近的内容。例如,电影《波西米亚狂想曲》通过融入歌剧咏叹调《蝴蝶夫人》选段,既保留了西方摇滚乐的激情,又以意大利歌剧的庄严性触达了欧洲古典音乐爱好者,同时通过剧情对人性挣扎的刻画引发亚洲观众的情感共鸣。这种“文化嫁接”策略在体育题材作品中尤为常见:2018年世界杯主题曲《Live It Up》融合拉丁节奏与电子元素,既呼应了主办国俄罗斯的多元文化,又以动感旋律点燃全球球迷的热情。

技术革新进一步放大了这种共鸣。新媒体平台如Spotify、抖音等,通过算法推荐将体育影视音乐精准推送至目标群体。数据显示,2023年全球流媒体平台上体育相关音乐播放量同比增长47%,其中《胜利之歌》等经典作品因短视频平台的二次创作焕发新生。这种“碎片化传播—情感聚合”的模式,让体育精神以音乐为载体,在数字空间中实现跨圈层扩散。

二、工业体系:从艺术创作到商业价值的转化机制

影视音乐的全球化离不开成熟的工业化运作。以汉斯·季默为代表的配乐大师,建立起“模块化创作体系”:为《敦刻尔克》设计的“谢泼德音阶”通过音调无限上升制造紧张感,这种可复制的音乐语言模板被广泛应用于体育赛事宣传片,形成强烈的品牌辨识度。资本运作则加速了这一进程——腾讯音乐斥资4.2亿美元收购环球音乐10%股权,直接推动《欧冠主题曲》等体育IP音乐在中国市场的定制化改编。

产业协同更催生出“音乐—赛事—衍生品”的生态链。英超联盟与索尼音乐合作开发的《英超之声》系列专辑,不仅包含比赛原声,还收录球队更衣室谈话、球迷助威声等“沉浸式音效”,带动相关耳机设备的销量增长23%。这种将听觉体验转化为消费行为的模式,印证了影视音乐从文化产品到经济载体的蜕变。

三、叙事革新:从单一表达到多维叙事的进化路径

现代影视音乐正突破传统的烘托功能,转向“叙事参与者”的角色。在纪录片《孤注一掷》中,电子音乐与足球训练场器械摩擦声的混编,直观传递出运动员的焦虑与坚韧,这种“声音蒙太奇”手法使音乐成为独立的叙事线。互动技术的引入更开创了新的可能性:NBA2K游戏系列允许玩家自定义球队背景音乐,并通过区块链技术将用户创作的音乐转化为可交易的数字资产,形成“创作—传播—收益”的闭环。

地域文化的创新融合则破解了“文化折扣”难题。冬奥会宣传片《冰雪之约》将蒙古长调与电子鼓点结合,既突显了中国北方的冰雪文化,又以现代节奏契合国际审美。这种“在地性全球化”策略使该片音乐在海外社交平台获赞超500万次。

四、挑战与破局:全球化声轨的可持续发展

尽管成就显著,影视音乐的国际传播仍面临深层矛盾。文化研究所数据显示,超过60%的体育影视作品配乐存在“罐头音乐”滥用现象,导致听觉同质化。2024年上海国际影视音乐研讨会上,专家指出过度依赖AI作曲已使音乐的情感传达力下降17%。流媒体平台的分账模式使小众体育音乐创作者收益不足行业平均水平的1/3,严重制约内容多样性。

破解困局需要构建更包容的生态。德国足球甲级联赛推出的“声音孵化计划”提供典型范例:联盟设立400万欧元基金,支持独立音乐人为中小球队创作专属音轨,优秀作品通过NFT平台实现版权确权与价值转化。这种“商业反哺艺术”的机制,为体育影视音乐的可持续发展提供了新思路。

声轨重构的世界图景

当《We Are the Champions》在世界杯赛场响起时,它早已超越一首歌曲的意义,成为全球体育迷共同的情感图腾。影视音乐的全球化传播,本质上是人类对拼搏、团结与超越的精神共鸣。在未来,随着元宇宙、脑机接口等技术的渗透,声轨的塑造将更深度融入体育文化的肌理,而如何平衡商业价值与文化本真性,将成为行业永恒的命题。这要求创作者既要有工程师般的精密计算,更需保持诗人般的文化敏感——因为真正打动人心的,永远是那些能唤醒集体记忆与共同理想的音符。