当拳头与意志碰撞,人类对极限的探索便有了最原始的形态。这项起源于公元前三千年两河流域的古老运动,在21世纪的聚光灯下依然保持着最纯粹的生命力——拳击手们在方寸绳圈中展现的不仅是力量对抗,更是一场关于人性韧性的深度解剖。从古巴街头少年用破旧沙包磨炼技艺,到拉斯维加斯璀璨霓虹下的世纪之战,这项运动用四百平方英尺的擂台,承载着人类突破生理桎梏、超越精神边界的永恒追求。

拳击运动的进化图谱

在伦敦大英博物馆的藏品中,苏美尔文明时期的石刻清晰地展示着缠布握拳的角斗场景。古希腊奥林匹克竞技场将拳击列为正式项目时,选手们用浸油的皮革条包裹手掌,这种被称为"cestus"的原始拳套,在考古发掘中仍能窥见其狰狞形态。真正意义上的现代拳击诞生于1867年,当昆斯伯里侯爵制定出禁止摔抱、限定回合的规则体系,这项运动完成了从血腥角斗到竞技体育的关键蜕变。

运动科学的介入彻底改变了训练模式。哈佛大学运动实验室2023年的研究显示,当代职业拳手的反应速度比上世纪80年代选手提升23%,拳峰骨密度平均高出18%。数字化训练系统实时监测着运动员的出拳角度、力度分布和位移轨迹,但那些钉在训练馆墙面的发黄照片——从乔·路易斯到曼尼·帕奎奥——仍在提醒着后来者,科技永远无法替代汗水浸透地板的坚持。

生理极限的突破密码

在职业拳击的残酷金字塔尖,WBC重量级拳王卫冕战平均每回合消耗氧气量相当于普通人全速奔跑400米。运动生理学家通过核磁共振扫描发现,顶级拳手在遭受重击时,小脑的平衡调控区域活跃度是常人的3倍以上。这种通过千万次抗击打训练形成的神经适应,构筑起擂台上看似不可思议的抗击打能力。

纽约某拳击俱乐部的监控录像记录着令人震撼的训练场景:奥运银牌得主在特制泳池中进行水下空击训练,水的阻力使每个直拳动作都需要调动全身90%以上的肌肉纤维。德国运动器械公司研发的智能沙包,能通过内置传感器实时反馈击打力度,数据显示职业拳手的后手重拳平均冲击力达到450公斤,相当于以40公里时速行驶的汽车撞击力。

精神领域的淬火锻造

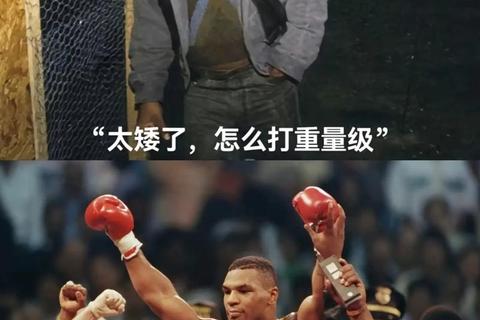

曼哈顿心理研究所对300名职业拳手进行的追踪研究显示,他们的疼痛耐受阈值较普通人高出58%,压力环境下的决策速度提升42%。这种钢铁意志的锻造始于每天凌晨五点的闹铃,成型于无数次想要放弃却继续挥拳的瞬间。前次中量级拳王在自传中:"当第十回合铃声响起,双腿像灌了铅,视线开始模糊,但某种深植于脊髓的本能驱使着你继续移动。

这种精神淬炼带来的改变远超竞技范畴。芝加哥南部贫民区的社会实验显示,参与系统拳击训练的青少年群体,学业完成率提升65%,暴力犯罪率下降82%。纽约州立监狱的矫正项目数据表明,参与狱内拳击计划的服刑人员再犯罪率仅为普通囚犯的三分之一。拳套与沙包构成的微观世界,成为无数人重塑自我的精神道场。

技战术体系的艺术升维

在古巴国家训练中心的战术分析室,教练团队正用3D投影分解对手的防守漏洞。现代拳击的战术手册早已超越简单的左右架式区分,而是建立起包含128种基础攻防模型的数据库。计算机视觉系统能实时捕捉对手肩部0.5厘米的细微晃动,预判0.3秒后的攻击线路。但真正伟大的拳击艺术家,如洛马琴科般的"空间魔术师",依然依靠着浑然天成的节奏感创造教科书上不存在的攻击角度。

日本早稻田大学的运动美学研究团队发现,顶尖拳手的攻防转换蕴含着黄金分割比例。当他们侧闪反击时,身体重心移动轨迹与理想中的斐波那契螺旋线重合度高达89%。这种将暴力对抗升华为动态艺术的特性,使得拳击比赛录像成为麻省理工学院机械工程系的特选教材,用以讲解人体运动的最优力学模型。

文明进程中的镜像投射

1938年乔·路易斯与施姆林的二番战,吸引着全球三亿人通过收音机守候直播。这场被《时代》周刊称为"民主与专制的擂台对决"的比赛,某种程度上改写了二战前的国际舆论场。当阿里在越战期间毅然丢掉奥运金牌,拳击手套成为反战运动最具象征意义的物件之一。这些镌刻在历史长河中的拳赛,早已超越体育范畴,成为社会思潮碰撞的具象化载体。

数字化时代赋予这项古老运动新的生命力。虚拟现实技术让爱好者能亲身体验与传奇拳王对战的震颤,区块链技术保障着赛事版权的确权流转。但拉斯维加斯米高梅大花园剧场的聚光灯下,当裁判举起胜者的手臂时,观众眼中闪烁的,依然是三千年前美索不达米亚平原上那份对力量与勇气的原始崇拜。这种跨越时空的精神共鸣,正是拳击运动在人类文明进程中永不褪色的根本所在。