一、中锋为王的时代:1984年选秀的规则与背景

20世纪80年代的NBA,是巨人的天下。球队管理层普遍信奉“得中锋者得天下”,身高、篮下统治力和防守威慑力被视为建队基石。1984年选秀前夕,联盟仍沿用“猜”制度决定状元归属,战绩最差的两支球队通过抛争夺头号签。休斯顿凭借运气摘得状元签,而他们的目标早已锁定——休斯敦大学的中锋哈基姆·奥拉朱旺。

时代逻辑的必然性:

二、乔丹的天赋评估:被低估的“探花”真相

尽管乔丹在北卡时期已崭露头角(大三赛季场均19.6分+55.1%命中率),但他的选秀报告暴露了时代认知的局限性。

球探报告的争议点:

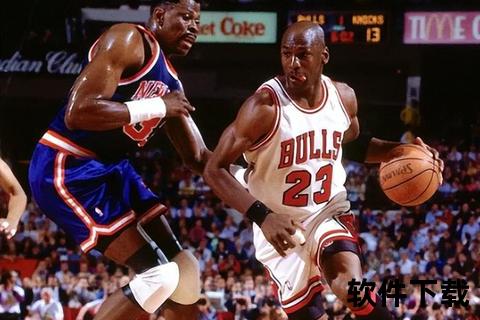

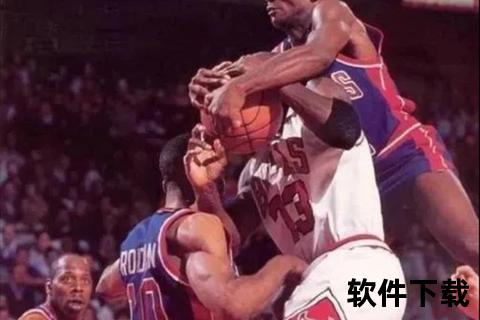

1. 身体条件:身高1.98米、体重88公斤的乔丹被认为“纤瘦”,对抗能力存疑;而奥拉朱旺2.13米的身高和221厘米臂展被视为“无解天赋”。

2. 技术短板:乔丹的三分命中率仅27.6%,且北卡体系限制了他的持球进攻比例,球探担忧其无法适应NBA单打节奏。

3. 心理预期:公牛总经理罗德·索恩坦言:“我们没想到他的弹跳和空中控制力能达到历史级别。”

对比同期球星:

三、选秀决策链:球队的理性与误判

休斯顿火箭的“双塔梦”:

拒绝开拓者用“滑翔机”德雷克斯勒+榜眼签交换桑普森的提议,坚持选择奥拉朱旺。这一决定最终在1994-1995年以两连冠回报。

开拓者的“历史级失误”:

公牛的“被动幸运”:

公牛原本计划若乔丹被截胡,则选择其北卡队友萨姆·帕金斯。最终以探花签选中乔丹,被媒体评价为“非最优解”。

四、重估历史:天赋与时代的博弈

奥拉朱旺的合理性:

乔丹的逆袭逻辑:

假设性推演:

五、历史回响:选秀哲学的演变

1984年选秀成为NBA价值观的分水岭:

互动话题

若穿越回1984年,你会用状元签选择奥拉朱旺还是乔丹?你认为当今联盟的选秀逻辑是否仍有盲区?