当两种截然不同的武术体系相遇时,实战中的胜负往往由细节决定。在东南亚的烈日下锤炼出的泰拳与朝鲜半岛上诞生的跆拳道,各自承载着独特的历史积淀与技术密码,这种差异在竞技场上演变为力量与速度的博弈,也在全球范围内引发着关于传统武术实战价值的持久讨论。

一、历史与文化基因的分野

泰拳的起源可追溯至14世纪的大城王朝时期,当时被称为"刀剑术的延伸",士兵们在失去武器后发展出肘击、膝撞等近身格斗技术。曼谷拉玛五世时期(1868-1910)的皇家拳师选拔制度,将这门技艺推向了体系化发展的轨道。现代泰拳训练馆仍保留着独特的拜师仪式,拳手们头戴蒙空圣圈进行战舞表演,这种宗教元素与搏击技术的融合形成了独特的"八臂艺术"。

跆拳道的形成则带有鲜明的现代性特征。1955年由崔泓熙将军整合松涛馆流空手道与朝鲜传统腿法创立,其命名中"跆"(踢击)、"拳"(击打)、"道"(精神修炼)的三重含义,折射出二战后韩国重塑民族身份的需求。1988年汉城奥运会上的示范表演,标志着这项运动正式进入全球主流视野,其品势(套路)中蕴含的阴阳哲学与直线攻击理念,成为区别于其他武术的核心标识。

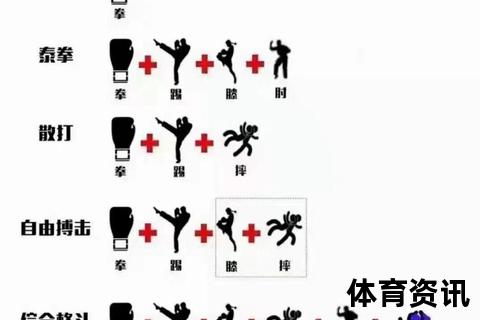

二、技术体系的对抗逻辑

泰拳训练体系强调"三宫步法"的稳定性,拳手通过日复一日的香蕉树击打练习,将胫骨锻造为天然武器。典型攻击组合如"刺拳-低扫-顶膝"的三段式进攻,能够在30厘米的近身距离内爆发700磅的冲击力。根据曼谷体育科学研究所数据,职业泰拳手的低扫腿力量可达1800牛顿,相当于被时速45公里的汽车保险杠撞击。

跆拳道的动态平衡则体现在其独特的"弹踢"技术上,后旋踢的加速度能达到23m/s²,但世界跆拳道联盟(WT)竞赛规则将攻击区域限定于躯干护具,促使选手发展出"单腿连续变线踢"等特色技法。2016年里约奥运会67公斤级决赛中,韩国选手李大勋在9秒内完成5次高位踢击,这种频率在强调重击的泰拳体系中难以想象。

三、实战场景的变量分析

在限定使用拳腿的站立式格斗中,泰拳手通常具有压制性优势。2006年日本K-1赛事统计显示,泰拳系选手在肘击开放规则下的终结率达到68%。但2019年综合格斗赛事ONE冠军赛的跨界战中,跆拳道世界冠军阿尼萨·梅克森利用侧移反击战术,多次以转身后踢破解泰拳手的压迫式进攻。

无限制混战环境下,两者的技术短板开始显现。泰拳的固定架式难以应对地面缠斗,而跆拳道缺乏有效的内围防御技术。UFC早期赛事数据显示,纯泰拳背景选手的地面逃脱成功率仅为27%,纯跆拳道选手在笼边缠斗中的有效打击数不足站立状态的1/5。

四、训练体系的范式差异

泰拳训练营的日常始于清晨5公里的负重跑,这种耐力锻造法使拳手的心肺功能达到静息心率45次/分钟的运动员水准。著名的帕侬拳馆采用"三阶段抗击打训练",学员从击打沙袋逐步过渡到真实对抗,使得职业拳手的骨骼密度比常人高出22%。

跆拳道道馆则更注重神经系统的精准控制。首尔国家训练中心的生物力学实验室发现,顶尖选手能在0.3秒内完成从格挡到反击的技术转换。特有的"反应靶训练"通过随机灯光信号刺激,培养选手的条件反射能力,这种训练模式使优秀运动员的决策速度比普通人快1.8倍。

五、现代武术的融合趋势

MMA选手张伟丽的训练团队创造了"泰拳内围+跆拳道移动"的复合体系,她在2020年卫冕战中使用的"摇闪接后踢"技术,融合了泰拳的躯干控制与跆拳道的直线发力。这种技术杂交现象在当今格斗界愈发普遍,荷兰踢拳体系正是吸收两者优点形成的中间形态。

规则演化正在重塑传统武术的实战形态。ONE冠军赛引入的降重规则使泰拳手必须调整原有的力量训练比例,而WT推出的电子护具系统则迫使跆拳道选手重新思考击打准确性与力量输出的平衡点。这种竞技化改造既带来传统技艺的流失,也催生出新的技术变体。

站在武术进化的长河中观察,泰拳与跆拳道的较量本质是两种文明应对暴力冲突的不同解决方案。前者在血腥角斗中淬炼出的破坏效率,后者在现代化转型中追求的竞技美学,都在不断被格斗科学重新诠释。或许真正的胜者并非某种技术体系本身,而是那些能够突破传统框架、实现创造性转化的武者。当巴西战舞融入泰拳膝撞,当跆拳道踢击邂逅柔术绞技,人类对身体潜能的探索永远指向未知的疆域。