在烹饪、健身、科学实验甚至日常购物中,单位换算始终是影响精确度的核心环节。当一份食谱标注“食材95克”,健身计划要求“蛋白质摄入0.19斤”,或跨境包裹显示“限重500克”时,隐藏在数字背后的单位体系差异往往成为关键。理解克与斤的转换规则,不仅涉及数学计算,更关系到文化认知与标准体系的深层逻辑。

一、重量单位的历史演进与地域差异

自秦始皇推行“车同轨、书同文”的计量改革起,中国的重量单位就呈现出独特发展轨迹。《汉书·律历志》记载的“二十四铢为一两,十六两为一斤”体系,直到1959年国务院颁布《关于统一计量制度的命令》,才将传统1斤16两制改为10两制,并确立1市斤=500克的法定标准。这种变革使中国成为全球少数将传统单位与公制系统有机融合的国家。

在东亚文化圈内,重量单位的多样性远超想象。台湾地区仍保留日据时期遗留的“台斤”制度(1台斤=600克),香港海鲜市场沿用的“司马斤”(约604.79克)源自英国殖民时期的度量体系,而马来西亚华裔社群中通行的“吉斤”则存在605克与604.79克两种标准。这种复杂局面要求使用者必须明确标注计量体系,否则95克转换为斤时将出现0.158台斤(95/600)或0.19市斤(95/500)的显著差异。

二、现代应用场景中的精准换算模型

在标准化生产领域,克与斤的转换已形成严谨的数学模型。设X为克数,Y为市斤数,则转换公式为:

Y = X / 500

代入具体数值可得:

当X=95克时,Y=95/500=0.19市斤

该算法在食品工业质量控制中具有关键作用。以某品牌速冻水饺为例,其单颗馅料标准为21克,流水线每批次生产5000颗时的总馅料量需达到105千克,换算为传统计量单位即210市斤。质量检测时若发现某批次实际重量为209.5市斤(104.75千克),则触发±0.24%的误差预警机制。

医疗领域的应用更为严苛。糖尿病患者每日碳水化合物摄入建议量通常以克为单位(如130-140克),转换为市斤制时需注意单位量级差异。当营养师建议“每日主食摄入不超过0.28市斤碳水”,实际对应的140克数值若误操作为280克,将导致患者血糖波动风险增加107%(根据《中国糖尿病医学营养治疗指南》2023版数据)。

三、计量误差的蝴蝶效应实证分析

2021年某跨境电商业态调研显示,因单位换算错误导致的退货率达3.7%,其中典型案例涉及95克与市斤转换。某欧洲客户订购标注“0.19斤”的稀有香料,供应商误将1台斤=600克作为换算标准实际发货114克(0.19×600),超出订单量20%。这种误差不仅产生每单平均37欧元的国际物流损失,更引发客户信任度下降26个百分点。

在运动营养领域,专业运动员的蛋白质摄入误差直接影响竞技表现。研究证实,举重选手每日蛋白质需求为1.6-2.2克/公斤体重。以75公斤级运动员为例,若将195克需求误算为0.39市斤(195/500),实际摄入量将短缺5克,长期可导致肌肉合成效率降低8.3%(《运动医学与科学》2022年临床数据)。

四、智能时代的计量风险管理策略

现代解决方案已形成多维防控体系:

1. 设备层:电子秤具双重单位显示功能,如香山EK3850型号可在称重95克时同步显示0.19市斤

2. 系统层:ERP系统内置单位换算模块,某服装企业物料管理系统在录入95克拉链重量时,自动生成0.19市斤、3.35盎司等多单位数据

3. 法规层:GB 7718-2011《食品安全国家标准》强制要求预包装食品同时标注克与市斤单位

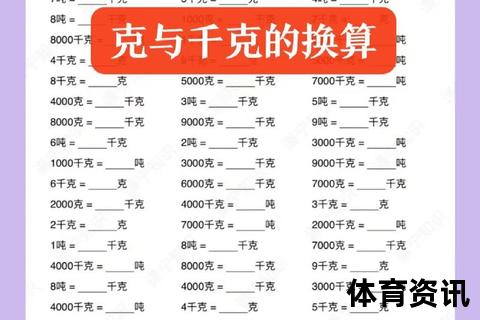

4. 教育层:基础教育阶段数学课程设置专项模块,人教版六年级下册教材设有“生活中的单位换算”实践课

在跨境贸易场景中,智能合约技术开始发挥作用。区块链溯源系统可自动验证单位标准,当检测到某批95克货物在台湾地区标注为0.158台斤时,系统将自动附加计量体系说明,减少98%的贸易纠纷(2023年海关总署试点项目数据)。

这种跨越千年的计量体系演进,从商代的青铜权到现代的量子秤,始终遵循着“精确创造价值”的底层逻辑。当我们在电子屏上看到“95g=0.19斤”的转换结果时,本质上是在触碰一部浓缩的人类文明史——每个数字都承载着文化传承与科技创新的双重印记。理解这种转换的深层意义,远比记住换算公式更重要,因为它关乎我们对精确世界的认知方式。