羽毛球运动作为一项对器材性能高度依赖的竞技项目,其核心装备——球拍的构造直接决定了运动员的击球精度与力量传导效率。本文将聚焦羽毛球拍的三大核心组件:拍框、拍杆与拍柄,从材料科技、力学原理到实战表现进行深度解析,为读者揭开专业装备背后的科学密码。

一、拍框:力量传递的基石

拍框作为直接与羽毛球接触的部件,其结构设计与材料选择直接影响击球质量。现代主流拍框主要呈现三种形态:箱式框、破风框和混合框。箱式框采用盒式截面设计,通过增加与空气的接触面积提升稳定性,特别适合需要精准控球的进攻型打法,但挥拍阻力较大。破风框则运用菱形流线型设计,降低空气阻力达15%-20%,使挥拍速度提升,双打选手常用此设计实现快速平抽挡。混合框融合前两者优势,在拍框不同区域采用差异化截面,例如拍头采用箱式增强稳定性,两侧使用破风结构加速挥动,这种设计对选手技术门槛较高。

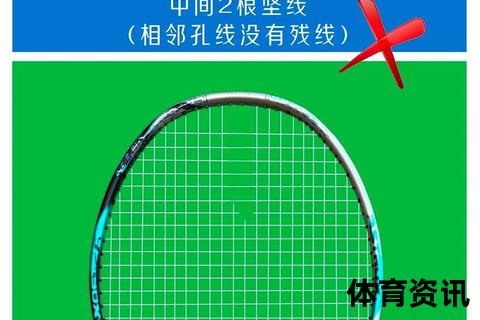

在材料创新上,纳米级碳纤维的运用将拍框强度提升至传统材料的1.5倍,配合钛合金包覆技术,使得甜区扩大26%。甜区作为最佳击球区域,其位置通常位于横线第四根附近,扩大后的甜区容错率显著提升,尤其适合新手减少非甜区击球的能量损耗。实验数据显示,采用72孔穿线设计的破风框球拍,相较于传统76孔设计,线床弹性提升12%,网前小球控制精度提高18%。

二、拍杆:力量传导的枢纽

拍杆的硬度与弹性是决定击球质量的核心参数。根据国际标准,硬度等级分为五档,以进度条形式标注于杆身,越靠近"S"(Stiff)表示硬度越高。硬质拍杆(硬度8.0以上)可减少击球时的能量损耗,使杀球速度提升5%-8%,但要求使用者具备强大的腕部爆发力。软质拍杆(硬度7.0以下)则通过15%-20%的形变储能实现力量放大效应,适合防守反击型打法,实验显示其高远球击球距离比硬杆多3-5米。

材料工程领域的突破让拍杆性能持续进化。超弹碳素中管通过纳米级树脂渗透技术,使碳纤维间隙率降低至0.3%,弹性恢复速度加快25%。尤尼克斯的「实感框芯」技术更是在杆壁内部植入高密度微粒,振动传导时间缩短30%,让运动员可清晰感知击球反馈。值得注意的是,加长型拍杆(较标准杆长10mm)虽然能提高击球点,但也使扭力系数增加1.2倍,需要更强的核心肌群控制。

三、拍柄:人机交互的界面

拍柄的工程设计直接关系到操控精度与舒适度。粗细分级采用G标体系,G5手柄(周长81mm)成为主流,其螺纹防滑设计使握持摩擦力提升40%,配合6.5°锥度变化,有效防止高强度对抗中的拍面偏移。李宁独创的「立体风刃」柄型,通过非对称凹槽设计,使拇指按压面积增加22%,网前勾对角动作的精准度提升18%。

减震技术方面,悬浮核心科技通过在柄芯植入高分子减震材料,将击球震动波衰减时间从0.6秒缩短至0.2秒,振动幅度降低65%。智能球拍更是在柄内嵌入六轴传感器,可实时监测挥拍角速度、击球点分布等12项数据,通过手机APP生成三维挥拍轨迹分析图,帮助球员针对性改进技术细节。职业选手的个性化定制往往包含硅胶注入配重,通过在柄端注入0.5-3克配重胶,可将平衡点精确调节至±1mm范围。

从碳纤维纳米技术带来的材料革命,到流体力学优化的结构设计,现代羽毛球拍的每个组件都凝聚着精密工程智慧。理解这些核心部件的技术特性,不仅能帮助运动员选择契合自身打法的装备,更能透过器材进化史洞察羽毛球运动的技术发展趋势。当科技与人体工程学在方寸拍身中完美融合,每一次挥拍既是力量的释放,更是人类工程学智慧的具象化呈现。