在竞技体育中,细微的技术差异往往决定胜负。

技术细节的叠加效应

无论是乒乓球、羽毛球还是网球,直拍类项目的核心逻辑在于动作的精准叠加——手部动作的稳定性、步伐配合的协调性、击球时机的把控能力,三者缺一不可。本文将从实战角度拆解这三个维度的技术要点,帮助运动员和爱好者突破瓶颈,提升赛场表现。

直拍技术的三重核心

一、手部动作:从握拍到发力的科学分解

手部动作是直拍技术的“起点”,直接影响击球质量。需关注以下细节:

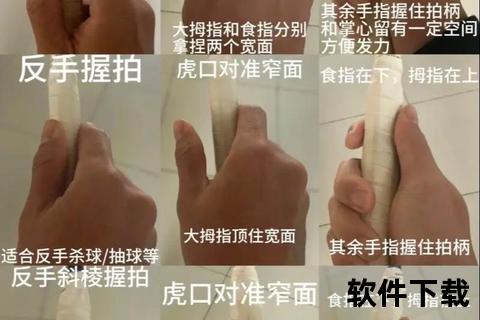

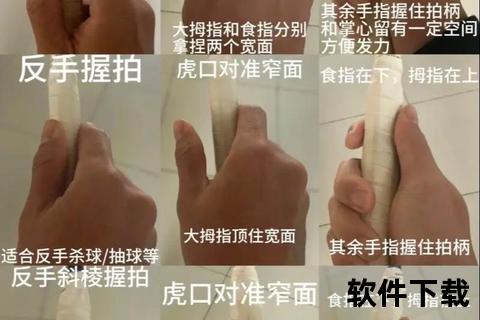

1. 握拍方式的选择与优化

浅握 vs 深握:浅握(手指接触面积小)适合快速转换拍面,深握(虎口紧贴拍柄)利于发力但灵活性稍弱(以乒乓球横拍为例)。

关键原则:根据项目特点调整。例如羽毛球杀球需深握增加力量,网前搓球则需浅握提升手感。

2. 挥拍轨迹的力学逻辑

直线加速:大臂带动小臂,手腕在触球瞬间“制动”以传递最大动能(如图1:挥拍轨迹示意图)。

旋转控制:通过拍面角度变化制造旋转,例如乒乓球拉弧圈时拍面倾斜30°-45°。

3. 手腕的“微调”功能

主动发力:手腕内旋或外展可调节击球方向与弧线(羽毛球劈杀、网球上旋球均依赖此技术)。

被动缓冲:接高速球时手腕放松,避免关节损伤。

二、步伐配合:动态平衡的艺术

步伐是手部动作的“支撑系统”,需与击球动作无缝衔接:

1. 基础站位与启动预判

分腿垫步:网球接发球前的小跳步、羽毛球接杀时的重心微调,均为快速启动的关键。

预判习惯:观察对手肩部转动、重心偏移等细节,提前移动(如乒乓球选手通过对手引拍方向预判落点)。

2. 移动中的重心控制

横向移动:采用交叉步或并步时,保持躯干稳定,避免上半身过度晃动(见表1:不同项目的常用步法对比)。

前后移动:上网或后退时,重心始终位于前脚掌,确保随时转向。

3. 击球后的复位策略

小范围调整:击球后优先回位至“战术基点”(如羽毛球单打中场、乒乓球台中线附近),而非盲目退回底线。

步幅控制:短距离用碎步,长距离用跨步,减少能量浪费。

三、击球时机:节奏与预判的博弈

击球时机是技术的“放大器”,需在0.1秒内完成决策:

1. 上升期 vs 下降期的选择

抢攻策略:在球弹起初期(上升期)击打,压缩对手反应时间(常见于乒乓球快攻)。

防守策略:等待球下落至适合高度(下降期)击球,增加控制稳定性(如网球底线相持)。

2. 节奏变化的心理战

加速突袭:通过连续快攻打乱对手步伐(例如羽毛球杀上网战术)。

停顿欺骗:假动作配合击球延迟,破坏对手预判(乒乓球摆短后的突然挑打)。

3. 环境因素的动态适应

风速与光线:户外项目需调整击球力度与角度(如网球发球时顺风减少发力)。

场地材质:硬地、红土、草地的反弹差异直接影响击球时机(见表2:不同场地对击球点的影响)。

多媒体元素:技术可视化辅助

动图演示:乒乓球正手弧圈球的挥拍轨迹分解(附慢动作解析)。

对比表格:羽毛球与网球步法差异一览(横向移动距离、重心高度等参数)。

训练视频:专业运动员的多球练习实录(重点标注步伐与手部联动细节)。

互动环节:你的技术短板在哪里?

1. 自测题:

接高速球时是否经常“顶肘”?

移动中击球失误率是否高于定点击球?

2. 留言区话题:分享你通过调整击球时机逆转比赛的经历!

结尾:从理论到实战的跨越

技术的精进需要科学训练与反复实践。建议每周针对手部、步伐、时机三个维度分别设计20分钟专项练习(例如多球定点攻防、影子步法训练)。记住:细节的重复,终将累积为胜利的资本。

【全文关键词分布】

手部动作(8次)、步伐配合(6次)、击球时机(7次)、直拍技术(4次)、稳定性(3次)、预判(3次)

相关文章:

文章已关闭评论!