在传统戏曲的婉转唱腔中,一段段情歌对答不仅是爱情的絮语,更承载着民间智慧与时代变迁的双重叙事。黄梅戏经典唱段《对花》及其现代改编剧目《郎对花姐对花》,以“郎姐对花”的互动形式,串联起农耕文明的质朴情感与乡村振兴的鲜活实践,成为观察中国民间艺术生命力的重要窗口。

一、溯源:情歌对答的艺术基因

1. 传统对花唱词的叙事结构

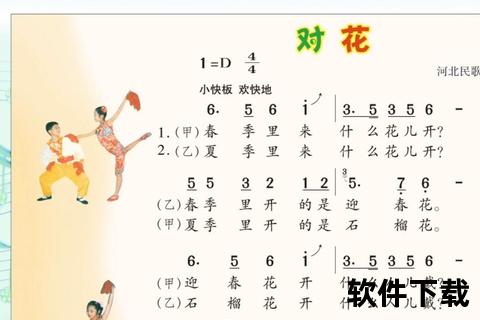

《对花》的核心形式是男女对唱,通过问答推进情节。例如经典唱段中:“郎对花,姐对花,一对对到田埂下”“结的什么子?磨的什么粉?”,这种句式以自然物象为隐喻,既考验即兴创作能力,又暗含劳动生活的智慧。其结构特点可归纳为:

2. 情感表达与乡土逻辑的融合

传统对花歌词中,男女角色分工明确:女性多提问生活细节,男性则以务实回答展现担当。如“八十岁公公爱万字花,婆婆爱纺棉花”,既诙谐又深刻,映射出农耕社会对家庭角色与代际传承的认知。这种艺术形式将个人情感置于集体语境中,爱情叙事始终与土地、生计紧密相连。

二、创新:从田间到舞台的叙事转型

1. 现代剧目的主题拓展

盱眙县黄梅剧团2024年新创剧目《郎对花姐对花》,将传统对花形式与乡村振兴主题结合,重构了情歌对答的社会功能:

2. 艺术表现的多维突破

三、共振:民间叙事的当代价值

1. 非遗活化的实践样本

该剧将渔鼓(江苏省非遗)从祭祀仪式转化为舞台语言,证明传统艺术可通过“功能转换”而非“形式复刻”实现传承。例如,青年演员用现代舞蹈重新诠释渔鼓动作,既保留“轻巧舞姿”,又契合年轻观众的审美。

2. 乡村振兴的文化动能

剧目通过“龙虾红”与“戏曲韵”的绑定,展示了文化IP对地方经济的赋能作用。数据显示,盱眙龙虾节期间结合该剧演出,游客停留时长增加30%,印证了“艺术+产业”模式的可行性。

3. 情感共鸣的普世表达

无论是传统唱段中“面朝东是葵花,头朝下是茄子花”的生活趣味,还是现代剧中“背叛与救赎”的人性探讨,对花艺术始终以“接地气”的对话方式,打通了代际与城乡的审美隔阂。

四、互动:听见你的“对花”故事

uD83DuDCCC 话题讨论:

uD83CuDFA5 多媒体推荐:

在对话中寻找文明的答案

从田埂下的荞麦花到舞台上的渔鼓声,《郎对花姐对花》证明:民间艺术的生命力,在于不断回应“谁在对话”“为何对话”的时代命题。当情歌对答不再局限于男女私语,而是成为乡土中国与现代社会对话的桥梁,我们便能从一唱一和中,听见文明传承的密码。

行动呼吁:走进剧场观看一场地方戏曲,或参与非遗体验工作坊,让传统艺术在你的聆听中焕发新生。