在足球的世界版图上,巴西与中国仿佛处于两个平行宇宙:一个是五次捧起世界杯的“桑巴王国”,一个是仍在为世界杯正赛首胜挣扎的东方大国。当内马尔在2025年3月披上巴西队战袍时,他身后是贝利、罗纳尔多等88位国家队百场球员组成的星河;而当武磊代表中国队出场时,他面对的是一支国际排名长期在80位徘徊的球队。这种差距不仅是比分牌上的数字,更是足球文化基因、发展路径与体系建设的全方位投射。

一、历史交锋:从技术碾压到战略博弈

中巴足球的正式碰撞始于2002年世界杯小组赛,肇俊哲击中门柱的瞬间成为中国足球最接近破门的永恒遗憾,0-4的比分则定格了两国足球的真实差距。此后十余年间,7次交锋中巴西6胜1平,2012年9月11日的0-8惨败更创下中国男足最大输球纪录。这些比赛如同解剖刀般剖开两国足球肌理:巴西球员在高速对抗中仍能完成7次以上连续传递,而中国球员场均失误高达23次,暴露出基本功的致命短板。

但2024年10月那场1-0的友谊赛胜利,犹如投入湖面的石子,激起层层涟漪。中国队通过532阵型将控球率压制到38%的情况下,凭借张稀哲第70分钟的精准反击破门,终结了对巴西的21年不胜史。这场胜利虽未改变实力对比,却揭示出战术创新的可能性——当巴西队控球率达62%时,他们的绝对得分机会反而比中国队少2次。

二、足球基因:街头桑巴与体制足球

在里约热内卢的贫民窟,5岁孩童能用袜子裹报纸制成足球,在陡坡上练就平衡绝技;而在中国城市,标准化足球场人均占有率仅0.001平方米,孩子们更多在电子屏幕前接触足球。这种环境差异造就了截然不同的技术特质:巴西球员18岁以下青训生均完成2.3万次触球训练,中国同年龄段仅0.7万次,这正是桑巴军团球员场均5.8次成功过人的技术根基。

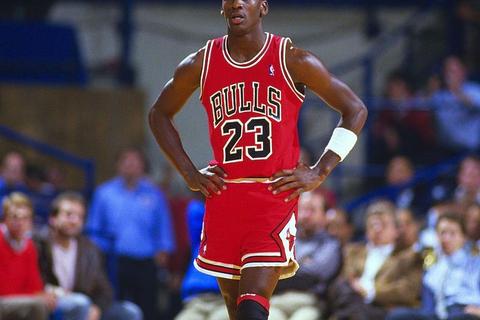

巴西足协1914年成立时,中国尚处民国初年;待中国足协1955年组建专业体系时,巴西已斩获两座世界杯。这种时间差在青训体系上尤为明显:圣保罗俱乐部U15梯队每年参加87场正式比赛,而中国青超联赛同年龄段仅32场。当17岁的恩德里克在巴甲大放异彩时,中国青训球员还在为“骨龄检测”与“学籍保留”焦虑。

三、体系碰撞:全民足球与归化试验

巴西足球的生态系统如同亚马逊雨林般自洽:全国2.1万注册俱乐部构成金字塔底座,14-17岁球员转会费分成制度保障青训收益,这使得每130个巴西人就拥有1个持证教练。反观中国,1.3万所足球特色学校中,仅23%配备专职教练,青训淘汰率高达98%的残酷现实,让无数家庭对职业足球望而却步。

为快速缩小差距,中国开启全球罕见的归化实验。艾克森、高拉特等巴西裔球员的加入,曾短暂提升锋线实力——2019-2023年间,归化球员贡献国家队42%的进球。但这种“借壳生蛋”策略遭遇文化融合难题:归化球员场均跑动距离比本土球员少800米,战术理解差异导致配合失误率高达37%。与此巴西的“人才溢出效应”仍在持续:2025年国家队名单中,7人效力英超,4人来自西甲,展现着足球王国的底蕴。

四、未来战场:科技革命与路径选择

当巴西运用AI系统分析青少年球员的862项身体数据时,中国青训还在依赖教练的经验判断。帕尔梅拉斯俱乐部引进的“虚拟现实训练舱”,能让球员在30分钟内体验50种防守场景;而中超俱乐部的科技投入,70%集中于一线队康复设备。这种科技创新差距,在2025年3月巴西对阵哥伦比亚的世预赛中显露无遗——通过大数据制定的定位球战术,直接制造3次得分机会。

但中国足球并非没有破局之道。成都足协与德国合作的“2030计划”,已培养出18名入选国青队的球员;浙江绿城推行的“足球+教育”模式,让青训球员本科录取率达81%。这些探索虽未立竿见影,却为体制转型提供可能。就像日本用30年完成从亚洲二流到世界杯十六强的蜕变,中国足球需要的不仅是耐心,更是系统性的范式革命。

从贝利1958年世界杯横空出世,到内马尔2025年王者归来,巴西用67年时间证明:足球强国的根基不在奖杯陈列室,而在街头巷尾的颠球少年、在社区球场的黄昏训练、在全民痴狂的文化认同。而中国足球的觉醒,或许正始于那个1-0的夜晚——当技术劣势、体系差距与文化隔阂依然存在时,战略定力与创新勇气将成为最珍贵的。这场跨越太平洋的足球对话,终将在时间维度上找到新的平衡点。