在篮球世界的视觉符号中,阿伦·艾弗森的地垄沟发型早已超越单纯的审美范畴,成为黑人文化、街头精神与竞技态度的融合象征。这种以细密辫纹为标志的发型,既承载着非洲大陆的历史基因,又在艾弗森的演绎下被赋予了新的文化内涵。从球场到潮流圈,从叛逆符号到身份认同,地垄沟发型与艾弗森的个人传奇紧密交织,塑造了一个时代的记忆图腾。

一、地垄沟的非洲基因与NBA的革新者

地垄沟发型(Cornrows)的起源可追溯至非洲部落文明。古时黑人通过将头发编织成紧密的垄沟状,既防止蚊虫叮咬,又利用辫纹传递部落身份、社会地位甚至人生阶段的信息。这种实用性与文化性兼具的发型,随着黑奴贸易传入美洲,逐渐成为非裔族群的身份标识。

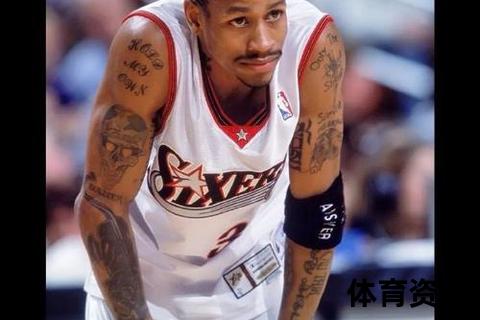

在NBA,地垄沟的流行始于艾弗森。1996年他以状元身份进入联盟时,顶着一头叛逆的地垄沟辫,与传统球员的寸头或光头形成鲜明对比。彼时NBA仍强调“干净得体”的形象,艾弗森的发型一度引发争议,甚至被联盟要求整改。他坚持保留这一造型,将其与嘻哈文化中的宽松球衣、护臂配饰结合,形成强烈的视觉冲击。这种对抗主流审美的姿态,恰如其球场风格——以1.83米的身高挑战巨人丛林,用变向突破撕裂防守。

二、艾弗森式地垄沟的三大风格密码

1. 叛逆精神的具象化

艾弗森的地垄沟并非静态造型,而是动态表达。他频繁变换辫纹走向:十字交叉、放射性星芒、几何分层……每一次发型调整都与其赛场表现呼应。例如2001年总决赛对阵湖人时,他将辫子扎成高耸马尾,象征孤胆英雄的决绝。这种发型与行为的互文,强化了他“反叛者”的公众形象。

2. 街头美学的视觉重构

地垄沟在艾弗森身上展现出街头文化的粗粝感与精致感的矛盾统一。辫纹的整齐排列体现手工编织的精细,而凌乱的碎发与发带搭配则保留街头的不羁。这种风格打破了NBA对“职业化”的单一想象,为后续球员(如安东尼、伦纳德)提供了发型范式。

3. 文化身份的自我宣言

艾弗森通过地垄沟强调黑人文化的主体性。他在采访中直言:“这是我的根,是我与祖先对话的方式。”这种态度使地垄沟从个人选择升华为群体符号,激励非裔球员拥抱自身文化传统。2010年代,林书豪尝试地垄沟引发的种族争议,更凸显艾弗森作为先驱者的意义——他证明了这一发型并非黑人专属,而是多元文化碰撞的载体。

三、从球场到潮流:地垄沟的破圈效应

1. NBA的模仿与演化

艾弗森之后,地垄沟成为球员表达个性的重要媒介:

2. 全球潮流的符号化

地垄沟在时尚界的渗透印证了艾弗森的文化辐射力。路易威登2018春夏系列以艾弗森为灵感,模特头戴夸张辫饰;蕾哈娜、碧昂丝等明星通过地垄沟造型强化“力量女性”标签。发型师托尼亚·史密斯指出:“艾弗森让地垄沟从贫民窟走向T台,证明了街头即高级。”

四、争议与启示:发型背后的文化博弈

艾弗森的地垄沟始终伴随争议。2005年NBA颁布“着装令”,禁止球员佩戴发带、项链等配饰,被舆论解读为对黑人文化的压制。艾弗森以更夸张的发型回应,例如将辫子染成金色并镶嵌宝石,用戏谑方式消解规则束缚。

这种对抗揭示体育世界中少数族裔的身份困境,也推动联盟走向包容。2010年后,NBA逐步放宽形象限制,允许球员展示纹身、佩戴社会议题标语,地垄沟终于从“异端”变为“正统”。

五、永不褪色的文化图腾

艾弗森退役后,地垄沟并未退出历史舞台。新一代球员如保罗·乔治、谢伊·吉尔杰斯-亚历山大继续以改良版辫纹诠释自我。这种发型的生命力在于其文化弹性——它可以是反抗的武器、街头的烙印,也可以是艺术的画布、身份的勋章。

正如艾弗森在名人堂演讲中所说:“我的辫子不是头发,是盔甲。”地垄沟早已超越审美范畴,成为体育与文化交织的史诗中,最耀眼的注脚之一。