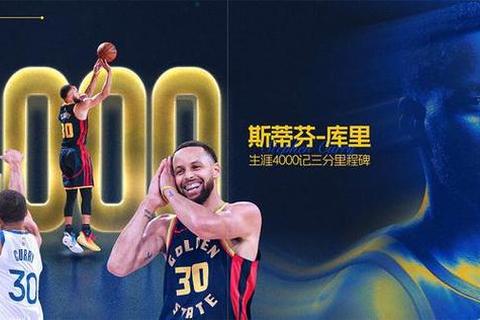

在NBA的历史长河中,星光璀璨的得分手们以不同的方式书写传奇,而斯蒂芬·库里却用三分雨和颠覆性的效率,重新定义了“伟大”的标准。2025年3月9日,这位金州勇士的控球后卫在主场对阵底特律活塞的比赛中,以两记标志性三分跨越25000分大关;仅仅五天后,他又在对阵萨克拉门托国王的比赛中投中生涯第4000记三分球,将两项本已辉煌的纪录推向新的维度。

一、25000分:效率至上的后卫革命

当库里在第三节命中那记让大通中心沸腾的弧顶三分时,他不仅成为NBA历史上第26位25000分先生,更以控卫身份完成了一次对传统得分哲学的颠覆。1011场的达成速度虽在历史后卫中位列第五,但若考虑到他职业生涯早期的伤病困扰(2009-2012赛季因脚踝伤势缺席143场比赛)以及前四个赛季场均不足20分的角色定位,其真实效率更显惊人。

效率重构的三大维度:

1. 最低罚球依赖度:4343次罚球完成25000分,仅为科比同期得分的43%、哈登的58%。这种“非典型性”源自他将三分转化为主要武器——生涯三分出手占比达51.3%,远超乔丹(21.6%)和科比(32.9%)。

2. 动态得分网络:通过历史顶级的无球跑动(场均1.2英里移动距离联盟第一)和挡拆后0.3秒出手速度,库里每36分钟通过掩护得分达12.4分,是传统分卫的3倍以上。

3. 高龄高效奇迹:36岁时的赛季真实命中率(TS%)达62.7%,超过同年龄乔丹(55.1%)、科比(53.9%),甚至优于巅峰期的艾弗森。

二、4000记三分:改变篮球基因的

3月14日对阵国王的比赛中,当库里在第三节命中那记改写历史的底角三分时,他不仅将雷·阿伦(2973记)、雷吉·米勒(2560记)等传奇射手甩在身后,更建立起一个近乎“宇宙级”的纪录壁垒。这项成就的划时代意义体现在三个层面:

技术革命的具象化:

三、双重里程碑背后的篮球哲学

库里的两项里程碑并非孤立存在,而是共同构成一套颠覆性的得分体系。当传统得分手依赖肌肉对抗和罚球时,他通过几何学级的空间计算和运动科学级的体能分配,开创了“轻盈化得分”的新范式:

对比维度(以25000分为基准):

| 球员 | 达成场次 | 三分占比 | 罚球占比 | TS% |

||-|-|-|-|

| 库里 | 1011 | 51.3% | 15.2% | 62.7% |

| 科比 | 1083 | 32.9% | 28.1% | 55.0% |

| 杜兰特 | 939 | 23.6% | 31.4% | 61.8% |

| 詹姆斯 | 915 | 22.1% | 34.7% | 58.8% |

(数据综合自)

这种差异直接导致比赛形态的嬗变:自库里2015年首夺MVP起,联盟场均三分出手从22.4次激增至35.2次,中距离占比从31%暴跌至14%。勇士主帅史蒂夫·科尔评价:“他让篮球从力量美学转向智力博弈。”

四、未来的历史坐标

37岁的库里仍在扩展传奇边界:

重新定义伟大的维度

当我们在篮球史上寻找库里的坐标系时,不能简单将其归类为“射手”或“控卫”。他是数字时代的篮球先知,用25000分证明效率可以超越力量,用4000记三分宣告空间能够战胜高度。正如《体育画报》所言:“库里让篮球从垂直高度的争夺,转变为水平维度的博弈。”这两个里程碑不仅是个人荣誉的叠加,更是篮球运动进化史上的双重界碑,标志着这项运动从“接近篮筐”的本能,走向“计算空间”的理性新时代。