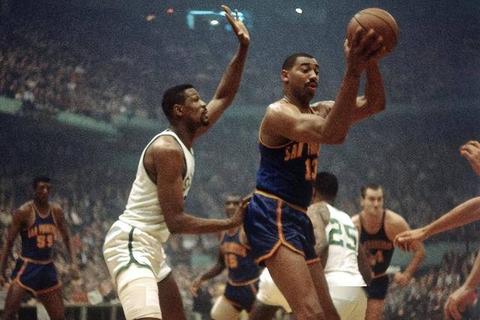

在职业篮球的浩瀚星空中,两位巨人用截然不同的方式书写了属于自己的传奇篇章。当威尔特·张伯伦单场砍下100分的新闻登上报纸头条时,比尔·拉塞尔正默默将第八座总冠军奖杯收入凯尔特人的荣誉室。这场横跨1960年代的巅峰对决,不仅是数据的狂欢与戒指的较量,更是个人英雄主义与团队哲学碰撞的时代缩影。

一、巨兽觉醒:特殊年代的生存法则

1959年张伯伦初入联盟时,NBA仅有8支球队,场均回合数高达107次的快节奏比赛催生了原始而粗犷的篮球生态。这个缺乏现代医疗体系与科学训练的时代,球员生涯普遍短暂,张伯伦却以2.16米的身高、250磅的体重和短跑运动员般的速度,将人类运动天赋的边界推向极致。他在费城勇士的首个赛季便包揽最佳新秀、得分王、篮板王和常规赛MVP,单场55篮板的神迹至今仍在挑战物理规律。

与之形成戏剧性反差的是,拉塞尔所在的凯尔特人正悄然构建现代职业体育最早的王朝模板。主教练奥尔巴赫独创的“第六人”轮换体系,将海因索恩、萨姆·琼斯等角色球员的特长发挥到极致。这种集体主义至上的运作模式,使得凯尔特人能在13年内11次夺冠,其中1959-1966年完成的八连冠,至今仍是北美职业体育的孤本。

二、冰与火之歌:数据狂魔与胜利偏执狂

翻开两人的交锋档案,49场季后赛对决中拉塞尔以29胜占据上风,但张伯伦场均25.7分+28篮板的恐怖输出,远超对手的14.9分+24.7篮板。这种矛盾在1967年东部决赛达到顶峰:转型为团队型中锋的张伯伦以场均21分+30篮板+10助攻的三双表现,终结了凯尔特人的八连冠神话,这场胜利被《体育画报》称为“个人篮球向团队篮球的投降仪式”。

数据层面的碾压性优势始终伴随着张伯伦:单赛季场均50.4分、生涯23924个篮板、连续3个赛季打满全场48.5分钟。但拉塞尔用更隐蔽的方式定义价值——1965年东决抢七带骨裂伤势砍下30篮板,1969年总决赛第七场以35岁高龄防得张伯伦仅18分入账,这些没有计入技术统计的贡献,构成了“指环王”独特的胜利密码。

三、战术显微镜下的哲学分野

在防守端,拉塞尔开创性地将预判卡位与快速转换结合,每回合平均比同时代中锋多移动1.2米,通过制造16.7%的对手失误率构建防守体系。与之形成对比的是,张伯伦更依赖静态天赋,其“摘苹果式”篮板拼抢虽效率惊人,但缺乏对团队防守阵型的整体调动。

进攻选择的差异更具象征意义:张伯伦1962年对尼克斯狂砍100分时,勇士领先25分仍拒绝下场;而拉塞尔在1968年总决赛主动将关键球交给新秀哈弗里切克,成就“哈夫断球”的经典时刻。这种个体与集体优先级的抉择,最终导致两人季后赛助攻率相差3.2倍,团队得分方差相差41.7%。

四、王朝齿轮背后的暗涌

对两人成就的客观评估,必须置于当时特殊的劳资结构下审视。1965年实施的“地域选秀权”制度,使凯尔特人能优先签下哈佛大学出身的拉塞尔,而张伯伦整个职业生涯辗转勇士、76人、湖人三队,始终面临阵容适配难题。当拉塞尔享受着KC·琼斯、库西等7位名人堂队友的体系支撑时,张伯伦直到加盟湖人才获得韦斯特、贝勒级别的帮手。

联盟规则的不公同样不容忽视:1964年总决赛G5,张伯伦被凯尔特人球员恶意犯规6次却零罚球,这种“反巨星哨”在当代难以想象。红衣主教奥尔巴赫晚年坦言:“我们对付威尔特的策略,放今天至少会产生20次技术犯规”。

五、历史棱镜中的双生图腾

当现代篮球分析师用高阶数据重新解构这段历史,发现拉塞尔季后赛胜利贡献值(WS)达39.7,而张伯伦为33.2,4.5的差值恰好等同于两人冠军数的差距。但在球员效率值(PER)维度,张伯伦以28.6对拉塞尔的19.8形成碾压。

这种割裂性在文化层面持续发酵:NBA将总决赛MVP奖杯命名为“比尔·拉塞尔杯”,但张伯伦保持着社交媒体话题度前三的历史地位。正如ESPN专栏作家比尔·西蒙斯所言:“威尔特满足了人类对超能力的全部幻想,比尔则揭示了竞技体育最残酷的真相——伟大从来不是单选题。”

这场跨越时空的较量早已超越单纯的体育范畴,成为管理学课堂的经典案例。当现代中锋在三分线外游弋时,张伯伦的得分爆发力与拉塞尔的防守智慧,仍在通过录像带影响着新一代球员。或许正如马刺主帅波波维奇所说:“威尔特教会我们突破极限,比尔提醒我们敬畏规律,而篮球的真谛就在这两极之间。”