在亚洲足坛,中国与伊朗的足球发展轨迹呈现出截然不同的面貌:前者坐拥世界第二大经济体的资源却长期深陷竞技泥潭,后者虽受国际制裁却始终稳居亚洲一流。这种看似悖论的现象,恰恰揭示了足球运动背后的复杂社会生态。本文将从经济基础、科技赋能、社会文化三个维度切入,深度解析两国足球发展差异的底层逻辑。

一、经济投入与足球产出的非线性关联

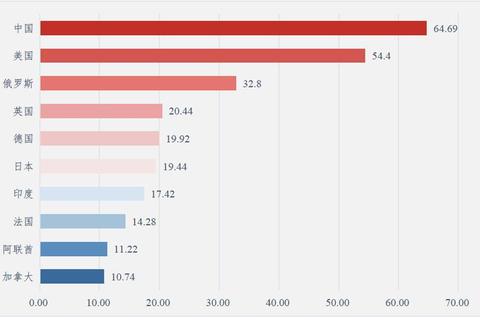

中国足球的资本投入规模堪称亚洲之最。2024年中超联赛商业价值突破80亿元,单支球队年均运营成本达5-8亿元,远超伊朗联赛的2-3千万美元规模。但这种经济优势并未转化为竞技实力——中国男足世界排名长期徘徊在80位左右,而伊朗稳定在20-30名区间。其关键在于投入结构差异:中国足球资金70%流向球员薪资和转会市场,仅有15%用于青训体系建设;伊朗则将有限资金的60%投入草根足球,形成了金字塔式人才培养结构。

科技领域的投入差异更为显著。中国足协2023年启动的"智慧青训"计划投资3.2亿元建立大数据中心,但基层教练数字化工具使用率不足30%;伊朗虽受制于国际制裁,却通过自主研发的运动科学监测系统覆盖了全国85%的职业梯队,其运动损伤预防技术已获得欧足联认证。这种科技应用能力的落差,导致中国球员培养存在"数据泡沫",而伊朗则实现了精准化训练。

二、社会文化基因的深层塑造

足球在伊朗社会具有特殊的文化韧性。自19世纪末由英国石油工人传入后,这项运动就成为突破宗教禁忌的特殊场域。即便在1979年革命后试图禁止足球时,民间仍保持着地下足球传统,现役球员中68%来自三代以上的足球世家。相比之下,中国足球始终未能形成稳定的文化认同,青少年足球参与率仅为0.8%,且65%的家长认为足球影响学业。

社会动员机制差异更为显著。伊朗足协通过宗教网络整合资源,将全国划分为32个足球教区,利用寺开展基层选拔;中国则依赖行政体系推动,但"校园足球"计划在基层执行时常异化为应付考核的形式工程。这种差异造就了截然不同的人才基数:伊朗注册球员达150万,占总人口1.8%;中国虽坐拥14亿人口,注册球员不足10万。

三、国际环境与足球外交的博弈

伊朗足球的发展史堪称逆境求生的典范。在持续40年的经济制裁下,其足协创造性建立"足球易货"机制,用石油换取欧洲俱乐部的训练设备,并通过侨民网络输送了127名球员进入欧洲联赛。这种"借船出海"的策略,使伊朗始终保持战术理念的先进性,其国家队的欧化打法在亚洲独树一帜。

中国足球的国际化则陷入路径依赖困境。虽然归化球员投入超10亿元,但文化融入问题导致效力存疑;留洋计划更因国内俱乐部的高薪诱惑沦为"出口转内销"的游戏。这种短视行为导致中国足球既未建立自身风格,又未能真正接轨国际。

四、制度创新与未来突围

伊朗足球的启示在于系统性创新:其独创的"社区足球银行"制度,允许企业用足球设施投资抵扣税款,成功调动民间资本建设了3800个社区球场。中国近年虽然放开青训赛事外籍球员限制,但配套的归化政策、文化融合机制仍未完善,制度创新的深度有待加强。

在数字化转型方面,两国站在新的起跑线上。伊朗依托自主研发的FootLab系统实现青训数据全国联网,中国则需要警惕"智慧球场"建设中的重复投资问题。真正的科技赋能应着眼于训练质量提升,而非硬件堆砌。

这场跨越文明形态的足球竞争,本质上是社会系统效能的综合检验。伊朗足球的韧性发展证明,资源约束下的创新突破可能比资本堆砌更具生命力;中国足球的困境则警示,单项运动的现代化不能脱离社会整体变革。当足球真正成为社会生态的有机组成,而非孤立的竞技项目时,才能迸发出持久的发展动能。未来十年,这场关于足球现代化的东方试验,或将重塑世界足坛的认知图景。