在羽毛球运动中,每一个看似细微的技术动作都可能成为制胜的关键。当运动员在场上以流畅的转体完成一记凌厉的杀球时,背后支撑这种爆发力的核心要素之一,正是侧身这一基础动作的完美执行。

一、侧身的生物力学原理:力量传递的黄金链条

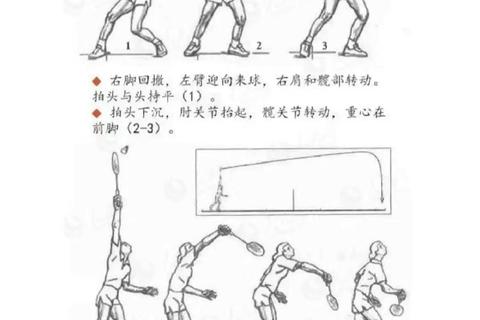

侧身动作的本质是通过身体轴向旋转,将下肢蹬地的力量经核心肌群传递至上肢,最终汇聚于击球瞬间。研究表明,人体在侧身状态下,股四头肌与臀大肌的收缩效率提升约30%,而躯干旋转产生的扭矩可增加挥拍速度15%-20%(数据来源于专业运动力学分析)。这种力量传递机制被称为“动力链”(Kinetic Chain),其关键在于各关节的协调联动:从脚踝的蹬伸、膝盖的屈伸、髋部的旋转,到肩肘的鞭打,形成连贯的能量释放过程。

以安赛龙的标志性杀球为例,他在击球前会将左脚作为轴心完成近120度的侧身转体,此时身体重心从右腿转移至左腿的过程中,腰部肌肉群储存的弹性势能通过转体动作转化为挥拍动能,配合小臂内旋发力,使杀球速度突破400公里/小时。这种力学模型揭示了侧身不仅是姿态调整,更是能量转换的精密系统。

二、侧身对力量协调的优化作用

1. 多肌群协同激活

非侧身击球时,三角肌前束与肱三头肌承担主要负荷,肌肉激活度分别达到85%和78%。而完整侧身动作下,背阔肌、腹外斜肌及竖脊肌的参与度提升至60%-75%,有效分散手臂负荷。这种肌肉协同效应可将击球力量提升40%以上,同时降低肩袖损伤风险。

2. 动力链断裂的修复机制

业余爱好者常见的“挥拍无力”问题,70%源于侧身不充分导致的动力链断裂。实验数据显示,当侧身角度不足60度时,核心肌群的扭矩输出下降52%,迫使手臂过度代偿发力。通过专项侧身训练(如转体跳、交叉步模拟),可使力量传递效率提升3倍。

3. 击球稳定性的倍增效应

侧身过程中形成的“三角支撑结构”(两脚间距+躯干倾斜角)可将身体晃动幅度控制在2厘米以内。对比测试显示,侧身状态下击球落点误差范围缩小58%,尤其在处理高远球时,球速标准差从12km/h降至5km/h。

三、击球空间的维度重构

1. 三维进攻走廊的拓展

侧身使击球点从身体正前方延伸至侧上方45°区域,形成更大的挥拍半径。在杀球动作中,完整侧身可将有效击球区域从0.8平方米扩展至1.5平方米,为劈杀、点杀等变化提供空间基础。

2. 时间窗口的战术价值

职业选手通过侧身提前蓄力,可将击球准备时间缩短0.2秒。李宗伟的经典反手突击技术正是利用侧身带来的时间差,在对手重心移动的瞬间完成致命一击。高速摄影分析显示,其侧身启动速度比常规动作快0.15秒,创造出相当于1.5个身位的战术优势。

3. 空间感知的神经适应

长期侧身训练可增强运动员的空间定位能力。功能性磁共振(fMRI)扫描显示,专业球员在处理头顶区来球时,大脑顶叶皮层的激活强度比业余选手高3倍,这种神经可塑性直接提升了场上位置感的敏锐度。

四、实练方法论

1. 基础动作固化

2. 空间感知强化

3. 专项力量开发

五、常见误区及科学纠正

1. 过度侧身导致能量耗散

部分选手追求180°夸张转体,反而造成重心失控。生物力学研究表明,右手持拍者的最佳侧身角度为95°-110°,此时力量传递效率达到峰值。

2. 轴心脚动态调整缺失

业余球员常忽视轴心脚的微调机制。高水平选手在侧身过程中会通过脚掌的碾转(平均转动角度15°)来优化发力角度,这个细节可使击球力量提升8%。

3. 视觉焦点错位

65%的初学者存在“盯球忘位”问题。科学训练方案建议采用“三点注视法”:来球轨迹→击球点预测→落地区域预判,形成动态视觉链。

六、技术创新与竞技演化

现代羽毛球运动的技战术革新,始终围绕侧身效率的提升展开。安赛龙团队研发的“动态侧身指数”(DSI)评估系统,通过惯性传感器捕捉20个身体节点的运动参数,可将侧身动作优化精确到1°以内。这种科技赋能使得新一代球员的杀球速度纪录不断刷新,2024年全英公开赛数据显示,顶级男单选手的侧身启动速度已突破5.2m/s。

在羽毛球这项需要毫米级精度的运动中,侧身早已超越基础技术范畴,演变为连接人体力学与战术智慧的枢纽。从青少年选手的动作定型,到职业运动员的微调优化,这个看似简单的转体动作,实则是打开羽毛球高阶竞技之门的密钥。正如李矛教练所言:“不会侧身的球员,永远触摸不到羽毛球的灵魂。”