在足球的世界版图中,中国与巴西堪称两个极端——前者长期在低谷中徘徊,后者则象征着艺术与荣耀的巅峰。尽管两国足球实力悬殊,但对比其发展路径、文化基因与改革实践,却能揭示足球运动在不同土壤中生长的规律与挑战。

一、历史与文化基因:起点与使命的分野

巴西足球的全民信仰

巴西足球的文化基因深植于社会肌理。自1933年职业化以来,足球不仅是运动,更被视作“大众的宗教”。街头、沙滩、贫民窟随处可见踢球的少年,这种自发性参与为巴西提供了庞大的金字塔人才基础。巴西足协(CBF)以精英青训体系筛选天才,13岁以下梯队仅选拔具备技术、头脑与身体素质的苗子,淘汰率低但成材率高。五座世界杯冠军的背后,是全民对足球的狂热与青训体系的精准运作。

中国足球的体制探索

中国足协成立于1955年,早期受苏联模式影响,强调举国体制。尽管近年来推动职业化改革(如2015年与体育总局脱钩),但青训体系仍显薄弱。国内足校普遍存在“重规模轻质量”问题,大量无潜力青少年被吸纳,导致超高淘汰率与社会资源浪费。文化层面,足球长期被功利化,舆论环境高压(如网络暴力对球员心理的影响),制约了足球普及与创新。

二、球队风格与战术演变:艺术足球与实用主义之争

巴西的桑巴传统与现代困境

巴西足球曾以“进攻至上”闻名,1970年世界杯冠军阵容依赖贝利等巨星的自由发挥,轻视战术纪律。但近年来,随着欧洲足球的战术革新,巴西队逐渐转向务实风格。2018年后,主教练蒂特采用4-1-4-1阵型,强调边路速度与防守稳定性,内马尔等核心球员需兼顾攻防平衡。这种转型被批评为“失去灵魂”,2024年美洲杯上年轻球员恩德里克的表现暴露了技术粗糙与创造力缺失。

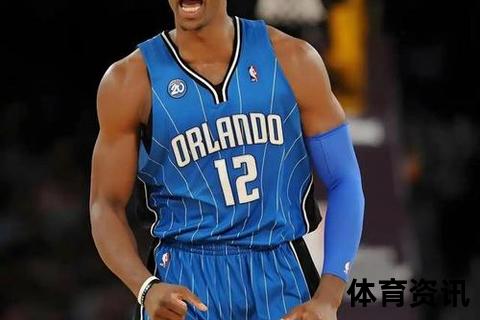

中国的防守短板与归化实验

中国男足长期受困于防守漏洞。2024年0-8惨败巴西的比赛中,中后卫盯人不紧、边路失位等问题暴露无遗。为弥补实力差距,中国近年引入归化政策,如巴西裔中场塞尔吉尼奥与英裔后卫蒋光太,试图提升中场组织与防线稳定性。归化球员的融合效果有限,2026年世预赛中,国足仍因整体性不足排名垫底。

三、青训体系对比:精英筛选与规模困境

巴西的青训哲学

巴西青训以“技术至上”为核心,8岁起通过球探全国选材,13岁前不安排正式比赛,专注于个人技术打磨。俱乐部承担青训成本,球员无需支付高额费用,确保底层天才不被埋没。这种模式曾培养出罗纳尔多、内马尔等巨星,但近年来因过度追求欧洲化而忽视创造力培养,导致人才断层。

中国的体系化难题

中国青训长期面临“规模与质量”的矛盾。恒大足校等机构曾尝试万人规模培养,但超高淘汰率(仅1%进入职业联赛)引发社会争议。基层教练水平参差不齐,训练内容重体能轻技术,导致球员基本功薄弱。2024年惨败巴西后,改革呼声再起,包括引进外教、重建U系列联赛等,但成效尚待观察。

四、交锋记录与实力鸿沟:从历史到现实的映射

成年队的悬殊差距

中巴男足交锋史上,0-8的比分(2024年)创下中国足球最大失利,而女足对抗中,中国虽在1996年奥运会上逆转巴西,但近年0-3完败(2016年奥运)显示差距仍在扩大。唯一亮点是2024年友谊赛中国男足3-1爆冷胜巴西,但这更多源于对手的战术试验而非实力反转。

青少年层面的警示

巴西U17梯队常年包揽世少赛冠军,而中国青少年队鲜少进入亚洲四强。这种差距折射出两国青训效率的鸿沟:巴西靠天赋筛选与自由成长,中国则受制于功利化选拔与过早专业化。

五、未来之路:破局的关键与可能性

巴西的复兴挑战

巴西需在青训中找回技术灵魂,避免盲目欧化。罗纳尔迪尼奥呼吁“重拾桑巴自由风格”,同时需解决联赛商业价值低、球员外流过早等问题。2026年世界杯或是检验改革成效的试金石。

中国的改革窗口

对中国而言,短期需依靠归化球员稳住成绩(如世预赛关键战依赖塞尔吉尼奥),长期则需构建可持续青训体系。借鉴巴西经验,可试点社区足球学院、扩大络,并建立“足球+教育”模式减少淘汰风险。改善舆论环境、降低球员心理压力同样紧迫。

足球的强弱对比,本质是体系与文化竞争的缩影。巴西的困境警示:即便天赋出众,脱离根基的变革也可能迷失方向;中国的困局则表明:没有全民参与与科学体系,急功近利只会南辕北辙。两国足球的未来,取决于能否在传统与现代间找到平衡,让足球回归纯粹的热爱与创造力。