在篮球比赛中,罚球不仅是技术层面的较量,更是战术执行和心理素质的终极考验。一次罚球的判罚与执行,可能直接决定比赛的胜负走向。本文将从规则细节、判罚时机、执行流程及实战影响四个维度,系统解析这一“看似简单却暗藏玄机”的篮球核心规则。

一、罚球的触发条件:何时获得罚球机会

罚球的触发源于对防守方违规行为的惩罚,具体可分为以下几种核心场景:

1. 投篮犯规

2. 技术犯规

包括对裁判不敬、拖延比赛、故意挑衅等非身体接触违规行为,判罚1次罚球且不限制罚球人选,罚球后仍由进攻方发球。

3. 团队累计犯规

4. 特殊时段规则

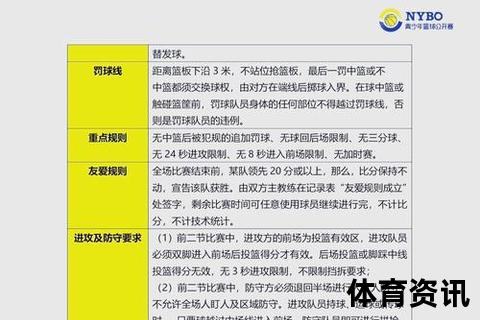

比赛最后2分钟(或加时赛)对无球队员的战术犯规,FIBA规则下判1次罚球并保留球权(即“一罚一掷”),NBA则可能判2次罚球。

二、罚球的执行规则:从站位到违例

罚球的执行需严格遵守空间、时间和动作规范,任何细节失误均可能导致得分无效或球权转换:

1. 站位与动作要求

2. 时间限制

球员接球后需在5秒内出手(FIBA)或10秒内出手(NBA),超时判违例。

3. 得分与违例处理

三、判罚时机的争议与裁判考量

裁判需在瞬间判断是否构成罚球条件,常见争议场景包括:

1. 投篮动作的界定

球员起跳至落地前均视为投篮动作延续,即使球已出手,落地前的犯规仍需判罚。例如,2024年湖人队安东尼·戴维斯因在落地前被侵犯导致罚球失准,成为比赛转折点。

2. 身体接触的合理性

轻微接触且不影响投篮轨迹可能被忽略,但明显改变进攻平衡的接触必判罚球。裁判需综合接触部位(躯干优先于四肢)、力度及意图综合判断。

3. “故意犯规”与战术博弈

球队可能通过战术犯规打断对方节奏,裁判需区分“战术性普通犯规”与“恶意犯规”。例如,NBA新规对“非自然投篮动作造犯规”进行限制,导致部分球员罚球次数锐减。

四、罚球对比赛的影响与实战策略

1. 心理博弈

高压环境下(如比赛最后时刻),罚球命中率与球员心理稳定性直接相关。研究表明,NBA球员在最后2分钟的罚球命中率平均下降8%。

2. 战术设计

3. 训练重点

罚球规则的复杂性体现在其“静态中的动态”特性——看似简单的站位与投篮,实则融合了规则细节、裁判临场判断及球员心理素质的多重博弈。无论是球员的日常训练,还是教练的战术布置,唯有深入理解罚球规则的全貌,方能在关键时刻把握胜负天平。