在竞技体育的巅峰对决中,胜负往往取决于毫厘之间的差距,而运动员的饮食选择正是这“毫厘”背后的隐形战场。一块看似普通的火腿、一碗热气腾腾的火锅,甚至一杯含糖饮料,都可能成为影响运动表现的致命因素——这种风险的根源,深植于现代竞技体育对科学化、精细化管理的要求之中。

一、反兴奋剂体系的铁律与食物陷阱

国际反兴奋剂机构(WADA)的检测清单覆盖了超过300种禁用物质,其中40%与日常饮食存在潜在关联。中国体育总局明确要求运动员外出就餐时避免摄入猪牛羊肉、火腿肠等18类食品,其核心逻辑在于防范“食源性兴奋剂”风险。以克伦特罗(瘦肉精)为例,这种β2受体激动剂能促进肌肉合成,但残留在肉类中可能导致运动员尿检阳性。2018年韩国平昌冬奥会期间,某国雪车运动员就因食用含瘦肉精的肉制品被取消资格,直接损失四年备赛成果。

更具隐蔽性的是植物源性兴奋剂:

这种严格管控延伸至烹饪方式层面。火锅底料中可能非法添加的氟哌酸(诺氟沙星)具有β阻断剂作用,而卤制食品常含有的类生物碱,均属于WADA明令禁止的刺激剂范畴。

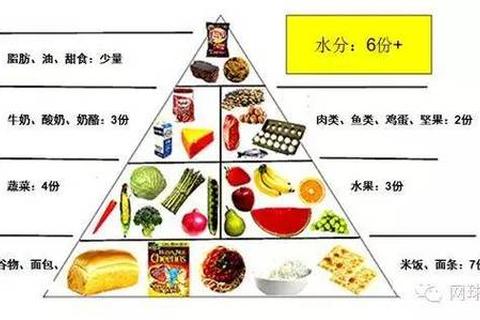

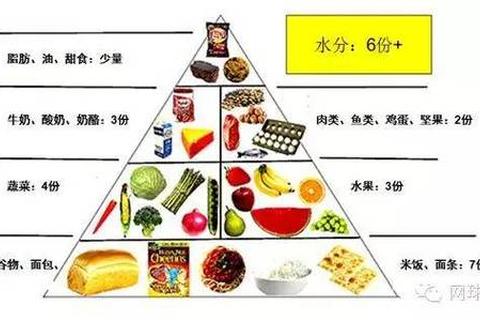

二、运动生理需求的精准把控

高水平运动员的肠胃系统犹如精密仪器,任何消化负担都可能影响竞技状态。研究表明,高强度训练会使胃排空速度降低40%,此时辛辣食物引发的胃酸过量分泌可能直接导致运动性腹痛。2022年北京冬奥会期间,某速滑运动员因赛前误食麻辣烫引发肠胃痉挛,最终以0.03秒之差无缘奖牌。

在能量代谢层面,高糖饮料造成的血糖波动堪称“隐形杀手”:

与之形成对比的是油炸食品的双重危害:每100克炸鸡的消化需消耗基础代谢率15%的能量,同时产生的晚期糖基化终末产物(AGEs)会加剧肌肉炎症反应。

三、食品安全风险的竞技场放大效应

运动员群体对食源性风险的敏感度是普通人的3-5倍。中国乒乓球队的餐饮管控标准显示,外出就餐的菌落总数超标风险高达72%,其中凉拌菜和预制沙拉的微生物污染率分别达到58%和63%。更严峻的是重金属污染问题:

这种风险在海外赛事期间更为突出。2019年多哈田径世锦赛期间,组委会提供的自助餐中检出沙门氏菌,直接导致7个代表团共19名运动员退赛。为此,中国代表团建立三级食品安全防控体系,包括随队快检设备、专属食品供应链和24小时留样制度。

四、个性化营养管理的科技突破

现代运动营养学正在从“群体标准”向“个体定制”演进。通过可穿戴设备实时监测的汗液电解质流失数据,可精准调整每位运动员的补液方案。更前沿的基因检测技术能揭示:

数字化管理系统已能实现从“农田到餐桌”的全链条追溯。国家体育总局建立的营养数据库涵盖6000余种食材的138项指标,结合AI算法可自动生成个性化餐谱。这种科技赋能使得传统禁忌清单向动态化管理转变——例如对乳糖不耐受运动员开放定制发酵乳制品,既规避风险又保障营养。

在东京奥运会夺得两金的游泳运动员张雨霏曾坦言:“我们的饮食禁忌不是束缚,而是打开巅峰状态的密码。”这句话深刻揭示了现代竞技体育的生存法则:在毫米级竞争中,科学饮食管理已成为继技战术训练、体能储备后的“第三极”竞争力。随着基因编辑、代谢组学等新技术的发展,未来的运动营养学或将突破现有禁忌框架,开创更精准的竞技表现优化模式。