作为人体最强大的肌腱,跟腱承载着行走、奔跑、跳跃等动作的力学核心,却也是运动损伤的高发区。从职业运动员到健身爱好者,理解这根“生命之弦”的奥秘,是科学运动与自我保护的关键一步。

一、跟腱:结构与功能的生物力学密码

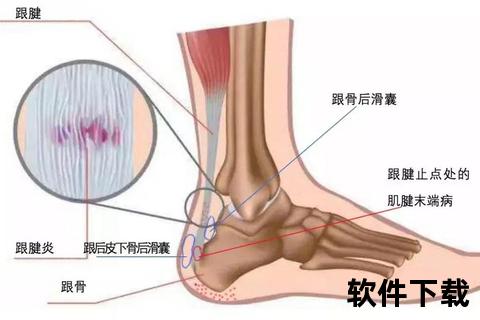

跟腱由腓肠肌与比目鱼肌的肌腱融合而成,长约15厘米,是人体最粗壮的肌腱。其独特的螺旋纤维结构赋予它极高的抗拉强度——可承受高达8倍体重的瞬时负荷。

核心功能解析:

1. 力学传导:将小腿三头肌收缩力传递至足跟,驱动踝关节跖屈(如蹬地、起跳)。

2. 能量储存与释放:在跑步、跳跃时,通过弹性形变储存动能,减少肌肉能耗。

3. 动态稳定:通过调节张力维持足部平衡,尤其在急停、转向时发挥缓冲作用。

运动差异性表现:

| 运动类型 | 跟腱负荷特征 | 风险场景 |

|||-|

| 篮球 | 高频跳跃+急停冲击 | 落地不稳、疲劳冲刺 |

| 马拉松 | 持续低强度重复应力 | 鞋底缓冲不足 |

| 跨栏 | 爆发性起跨+不对称拉伸 | 蹬伸动作过度代偿 |

二、跟腱损伤:从炎症到断裂的预警信号

常见损伤类型:

高危因素矩阵:

1. 内源性:扁平足/高弓足、小腿肌群柔韧性差、激素药物使用史。

2. 外源性:

三、科学防护:三级预防策略

一级预防(健康人群)

✅ 弓步压腿(小腿后侧拉伸感持续30秒)

✅ 慢速提踵(3组×15次,控制离心下降速度)

➤ 跑鞋中底需兼顾缓冲(回弹率>60%)与足弓支撑。

➤ 高强度球类运动建议佩戴5D护踝,降低侧向冲击风险。

二级预防(早期症状者)

➔ 水中跑步(减少50%地面反作用力)

➔ 功率自行车(保持有氧能力的同时降低跟腱剪切力)

三级预防(术后/慢性损伤康复)

四阶段康复框架:

1. 炎症控制期(0-2周):冰敷+等长收缩训练。

2. 功能重建期(3-6周):离心提踵(台阶高度逐步从2cm增至10cm)。

3. 力量强化期(7-12周):单腿弹力带抗阻跳跃(3方向×10次)。

4. 专项适应期(13周+):模拟运动场景的变向训练(如8字绕杆)。

四、互动问答:你的运动习惯达标了吗?

1. 运动前是否完成至少10分钟动态拉伸?

(是→风险降低23%;否→参考章节三调整)

2. 每周高强度训练日是否安排间隔休息?

(理想节奏:练1休1,促进胶原重塑)

3. 能否完成单腿提踵20次无疼痛?

(达标→基础力量合格;未达→强化比目鱼肌离心训练)

五、行动指南:让跟腱成为运动生涯的“终身伙伴”

1. 日常监测:记录运动后跟腱僵硬程度(用“无/轻度/中度”三级评分)。

2. 技术优化:通过高速摄像分析跑步着地模式,纠正过度前掌冲击。

3. 营养支持:补充胶原蛋白肽(每日10g)与维生素C,促进肌腱修复。

理解跟腱的生物学语言,是用科学对话运动的开始。无论是职业赛场上的奋力一跃,还是日常健身中的稳健步伐,这根承载人类运动文明的肌腱,值得被赋予更智慧的呵护。