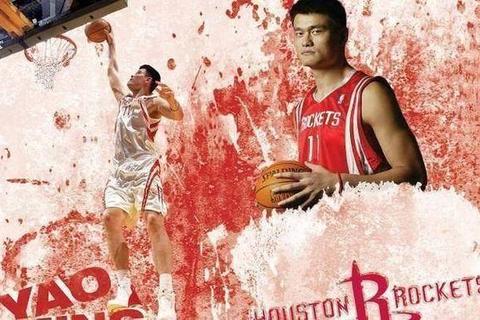

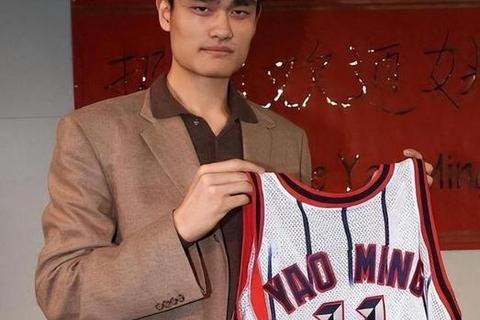

篮球作为跨越文化与商业的全球性运动,其球队名称不仅是地理标识,更承载着历史沉淀与时代精神的碰撞。从姚明身披休斯顿战袍征战NBA,到执掌上海男篮推动商业革新,两支球队的命名轨迹折射出体育产业在不同语境下的演变逻辑。

一、:航天城符号与全球化战略的融合

休斯顿的命名源于美国航天工业的黄金时代。1967年迁至休斯顿时,正值阿波罗计划推进,球队以“火箭”命名既呼应城市产业特征,也暗含腾飞寓意。这种命名策略在姚明加盟后获得全新诠释——2002年他以状元身份登陆NBA,不仅成为球队战术核心,更化身中美篮球文化交流的桥梁。市值从姚明加盟前的2.25亿美元飙升至其退役时的4.7亿美元,中国品牌赞助占比超过60%,印证了“火箭”二字从技术符号升华为跨国商业IP的过程。

姚明的11号球衣悬挂于丰田中心穹顶,既是对其场均19.8分9.7篮板的竞技贡献的致敬,也象征着球队通过“移动长城”打开亚洲市场的战略成功。耐人寻味的是,曾为吸引日本市场将主场冠名“丰田中心”,却在姚明坚持下未采用日企广告,这种命名权博弈揭示职业体育中商业利益与文化立场的微妙平衡。

二、上海男篮:从地域图腾到次元破壁

上海大鲨鱼队的命名源自城市滨江文化,早期以凶猛海洋生物彰显竞技血性。2009年姚明以2000万元收购濒临破产的母队,开启“鲨鱼”品牌的重塑之路。2016年与哔哩哔哩(B站)达成三年1500万元冠名合作,“上海哔哩哔哩篮球队”的诞生成为CBA首个跨次元商业案例。

这次更名打破传统体育赞助模式:B站用户创造的“2333”弹幕文化融入助威标语,球队吉祥物设计结合二次元元素,比赛直播中实时弹幕峰值达13.8万条。数据显示,冠名后首个赛季主场上座率提升40%,B站累计观赛人次突破900万,证明年轻化命名策略对球迷群体的重构效应。姚明直言:“体育运动需要接触年轻阳光的群体,扩大球迷圈层”,这种从地域符号向文化社群的转型,彰显职业球队命名从单一功能标识转向多维价值载体的趋势。

三、命名逻辑的深层对比

1. 文化基因差异

的航天意象延续美式工业浪漫主义,强调技术崇拜与开拓精神;上海队从“大鲨鱼”到“哔哩哔哩”的演变,则体现中国职业体育从地域认同转向商业共创的路径。前者命名具有历史延续性,后者更多体现资本驱动下的品牌焕新。

2. 商业价值路径

通过姚明实现全球知名度变现,其命名本身已成价值稳定的超级IP;上海队则通过阶段性冠名探索商业增量,如哔哩哔哩合作期间开发的球星表情包、虚拟主播解说等衍生内容,展现本土球队在IP运营上的灵活性。

3. 球迷关系重构

因姚明获得超过1.5亿中国忠实球迷,形成跨文化情感纽带;上海队通过二次元冠名吸引Z世代,创建“小电视君”粉丝团等垂直社群,二者分别通过个人英雄主义叙事与圈层文化渗透完成球迷基础建设。

四、职业体育命名的未来启示

姚明在两大球队的经历揭示命名策略的进阶规律:休斯顿火箭证明超级球星对球队文化符号的赋能价值,上海男篮则展现商业冠名对用户黏性的催化作用。当下NBA球队如布鲁克林篮网(依托互联网巨头)与金州勇士(构建科技IP)的命名演化,均呼应着“符号—场景—生态”的升级逻辑。

对于中国职业联赛,上海队的案例提供重要启示:冠名合作需超越简单的品牌曝光,应深度整合赞助商文化基因。如B站通过定制拉拉队舞蹈、开发AR互动游戏等方式,将平台特性注入球队生态,这种命名背后的场景化运营,或将成为未来职业体育商业合作的标准范式。

从休斯顿到上海,两支以不同方式与姚明产生交集的球队,其命名变迁史恰是观察体育产业发展的棱镜——当竞技场的较量延伸至文化认同与商业创新的维度,球队名称便不再是简单的称谓,而成为连接过去与未来、本土与全球的叙事载体。