当比分紧咬、胜负难分时,抢七决胜局往往成为最扣人心弦的竞技舞台。这种特殊的赛制设计既考验运动员的临场爆发力,也放大着每个技术细节的战略价值。本文通过拆解三大主流运动项目的决胜机制,揭示顶尖选手如何在高压环境下掌控胜负天平。

一、抢七决胜局的竞技密码

(1)规则设计的科学逻辑

在网球、排球、乒乓球等采用局分制的运动中,抢七机制通过设定"先达7分且领先2分"的获胜条件,创造性地平衡了赛事时长控制与竞技公平性。NBA季后赛独有的"Win or Go Home"淘汰制,则将这种突然死亡模式推向极致。

关键数据对比(建议插入表格):

| 项目 | 触发条件 | 最小分差 | 最高分限制 |

|||-||

| 网球单打 | 6-6平局 | 2分 | 无 |

| 沙滩排球 | 14-14平局 | 2分 | 无 |

| 乒乓球团体 | 10-10平局 | 2分 | 15分封顶 |

(2)压力倍增器的双重效应

神经科学研究显示,在抢七环节运动员的皮质醇水平较常规局数激增40%,这种生理应激既可能催生超常发挥,也可能导致动作变形。2022年澳网男单决赛中,纳达尔在2-6落后时通过调整发球站位完成逆转,印证了技术微调在高压环境中的决定性作用。

二、决胜时刻的战术图谱

(1)技术选择的优先级排序

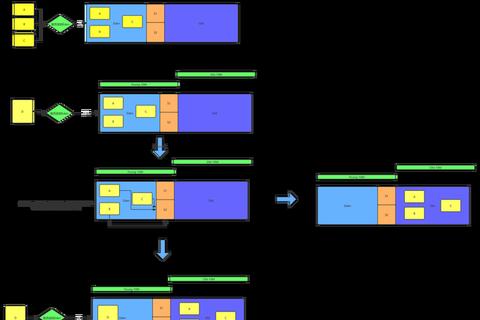

职业教练建议构建"三层次攻防体系":

1. 基础层:确保发球/一传稳定性

2. 变化层:预设2-3种战术组合

3. 杀手锏:准备1个经过千次演练的绝招

(2)心理博弈的暗线较量

顶尖运动员在决胜局平均每分间隔延长3.8秒,通过整理装备、观察对手等动作实施心理干预。著名运动心理学家布拉德·吉尔伯特提出的"压力转化四步法":

① 承认紧张感的存在

② 将注意力锚定在技术动作

③ 建立呼吸节奏与击球节奏的联结

④ 用身体语言传递掌控感

三、项目差异的决胜法则

(1)网球:发球权攻防战

大数据显示,抢七局中发球方得分率较常规局下降9.2%。职业选手常采用"三二战术"分配发球分:

(2)排球:轮次卡位艺术

根据FIVB技术统计,抢七阶段二传手选择后攻的概率提升至47%。关键轮次布置遵循"双保险原则":主攻手直线强攻配合接应斜线突破,形成45度交叉火力网。

(3)乒乓球:节奏控制革命

日本乒协实验数据显示,抢七阶段长台相持球减少38%,前三板决胜负比例升至61%。马龙在2020年总决赛创造的"反手快撕接正手暴冲"组合,已成为教科书级抢七战术模板。

四、经典战役的智慧启示

建议插入视频片段:2019年温网男单决赛决胜局(费德勒VS德约科维奇)关键分解析

1. 第20分钟:德约科维奇通过改变接发站位破解费德勒发球体系

2. 第35分钟:费德勒采用切削放短打乱底线相持节奏

3. 第48分钟:心理韧性的终极考验——德约挽救两个冠军点

赛事分析师指出:"当技术储备达到职业顶级水平后,抢七决胜的本质是对抗预期管理能力。获胜者往往是能更快将局面导入熟悉节奏的那方。

实练建议

(互动环节)

> 您在观看体育赛事时,最难忘的抢七瞬间是什么?欢迎在评论区分享您的观赛故事,点赞最高的三位读者将获得专业运动防护装备礼包。

胜负的天平往往在决胜局开始前就已倾斜——那些在常规训练中植入压力情境模拟的选手,终将在最关键的时刻听到胜利的钟声为他们敲响。此刻的思考与准备,正是为了在决定性的七分战场上,将每一拍都化作通向冠军领奖台的阶梯。