当42.195公里的终点线成为数百万跑者的终极目标时,"科学训练"便成了突破个人极限的核心密码——它不仅是避免伤痛的护身符,更是将完赛梦想转化为具体配速表的工程学。

一、周期化训练模型:从盲目堆跑量到精准拆解目标

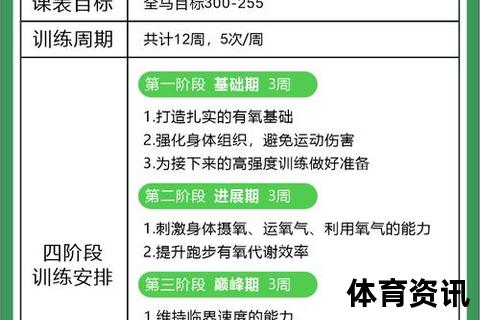

传统训练常陷入"跑得越多越好"的误区,导致70%的业余跑者在备赛期遭遇过度训练综合征。现代运动科学提出的"三周期理论"将20周训练划分为基础耐力期(8周)、专项强度期(6周)、竞赛调整期(6周),通过功率计监测发现,系统化训练能使乳酸阈值配速提升12%-15%。

数据支撑:

二、神经肌肉效率革命:打破耐力天花板的技术密码

2018年《应用生理学杂志》揭示:高水平跑者步频达到180-190步/分钟时,触地时间可缩短至220毫秒以下,能量消耗降低8%。通过3D动作捕捉系统优化跑姿,能有效提升跑步经济性(Running Economy)。

关键技术点:

1. 重力利用技术:前倾5-7度时,地面反作用力利用率提升23%

2. 足踝刚度训练:6周弹力带抗阻练习使着地缓冲效率提高18%

3. 步态对称性校准:穿戴式传感器实时反馈左右腿触地时间差,控制在5%以内

三、代谢系统重构:从糖原依赖到脂肪供能转化

当配速突破5分钟/公里时,人体供能系统发生根本转变。采用“低糖元训练法”的跑者,在持续3小时的(长距离慢跑)中,脂肪供能比例可从45%提升至65%。美国陆军环境医学研究所的模拟实验显示,连续4周执行16:8间歇性禁食策略的受试者,线粒体密度增加27%。

营养干预方案:

四、损伤预防体系:让科学成为最好的止痛药

生物力学实验室数据显示,85%的跑步伤痛源自动作模式错误。动态稳定性训练(DST)可将髌股关节压力降低31%,而离心收缩训练使跟腱抗拉强度提升19%。采用压力衣监测系统,当小腿局部血氧值下降至85%时触发预警,有效预防应力性骨折。

防护组合拳:

五、脑科学赋能:神经可塑性决定的最后5公里

神经影像学研究证实,长期耐力训练者前额叶皮层厚度增加13%,疼痛耐受阈值提高2.3倍。通过VR技术模拟赛道场景进行心理预演,可使实际比赛配速波动率降低18%。东京奥运周期,日本马拉松队采用经颅直流电刺激(tDCS)技术,运动员自感用力程度(RPE)下降21%。

心智训练工具:

当运动手表不再只是配速记录器,而是连接生物力学实验室的终端;当能量胶摄入时间精确到秒,背后是代谢组学的深度解析——这场关于人类耐力的进化,正在用毫米级的技术革新重新定义极限。真正的马拉松革命,发生在每个跑者用科学思维重构训练体系的认知觉醒中。