乒乓球的历史如同它轻盈的球体,在跨越两个世纪的时光中,经历了从贵族消遣到全球竞技的蜕变。这项起源于英国的运动,不仅见证了材料科学与战术创新的交融,更成为东西方文化交流的独特载体,最终在中国孕育出“国球”的传奇。

一、维多利亚时代的诞生:从社交游戏到竞技雏形

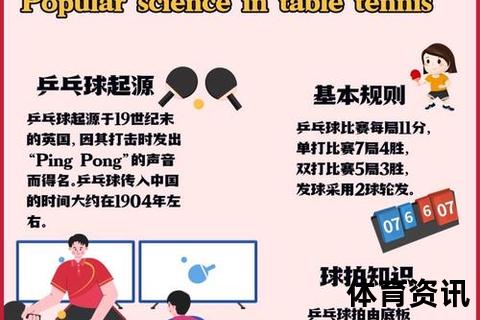

19世纪末的英国,网球运动风靡一时,但户外场地的限制促使大学生们将这项运动搬入室内。他们以餐桌为球台、书本为球网,用雪茄盒盖与羊皮纸制成球拍,击打香槟软木塞制成的球体,创造出“桌上网球”(Table Tennis)的雏形。1890年驻印英军军官的改良——用空心橡胶替代实心球、木板取代羊皮纸拍——标志着这项运动的正式成型。美国制造商詹姆斯·吉布在1901年注册“Ping-Pong”商标,清脆的击球声从此有了专属名称。

早期装备的革新推动着运动普及:1903年英国人古德发明胶皮拍,使击球旋转成为可能;1900年赛璐珞球的应用,凭借其弹性与轻量化特性,彻底取代了笨重的橡胶球。这种由硝化纤维制成的材料虽在航空领域意外立功(1931年跨大西洋飞机用4.1万颗乒乓球作为紧急漂浮装置),却也因易燃特性成为后来航空禁运品。

二、全球扩散与技术革命:东西方碰撞的火花

20世纪初,乒乓球通过通商口岸传入中国。1902年天津寄往布鲁塞尔的明信片记载了当时欧洲家庭已普遍接触这项运动,而上海商人王道平1904年引进日本器材,则为中国播下了竞技火种。1926年柏林首届世乒赛的举办与国际乒联的成立,确立了现代乒乓的竞技框架。

技术革新在此阶段呈现爆发态势:

材料科学的突破持续改写规则:1971年国际乒联规定胶皮必须红黑双色,终结了梁戈亮、蔡振华利用同色胶皮制造旋转迷雾的时代;2000年球体直径从38mm增至40mm,试图削弱中国速度优势,却催生出更精密的旋转控制技术。

三、文化符号的塑造:小球转动大球的世纪寓言

中国乒乓的崛起蕴含着深刻的历史必然。1950年代“发展体育运动”的号召,使全国建成2.6万张球台;1971年“乒乓外交”中庄则栋与科恩的偶遇,让小球成为打破冷战坚冰的政治杠杆。这些事件共同构建了乒乓作为国家叙事载体的特殊地位。

技术哲学层面,中国将乒乓演绎为微观力学艺术。研究显示,专业选手击球时胶皮形变可达2.3毫米,通过摩擦系数0.65的胶面制造每秒150转的急旋。张继科的反手拧拉技术,利用胶粒倒伏产生的非线性反弹,创造出72种基础旋转组合。这种对物理特性的极致掌控,使中国在“速度-旋转-落点”三角博弈中始终占据先机。

四、全球化时代的挑战与革新

当下乒坛呈现多元竞争格局:德国波尔的正手弧圈、日本张本智和的近台快撕、韩国郑荣植的中台相持,都在挑战中国霸主地位。国际乒联推行跨国混双组合(如林高远/张安),既是对“养狼计划”的延续,也暗合体育外交的新范式。

科技赋能带来训练革命:3D动作捕捉系统可解析击球时前臂内旋角度误差±0.8°,智能发球机通过AI算法模拟128种旋转组合。而新材料如芳纶纤维底板、纳米涂层胶皮,正在重塑器材性能边界。

直拍打法的复兴尝试揭示未来方向:德国华裔选手邱党以直拍横打技术问鼎欧锦赛,中国台北林昀儒融合直拍推挡与横拉技术,预示着传统握法的现代化转型。这种创新求变的精神,恰是乒乓运动百年演进的核心动力。

从维多利亚时代的客厅游戏到21世纪的科技竞技,乒乓球用其直径40mm的球体,折射出人类对速度与旋转的永恒追求。当成都世乒赛的灯光再次点亮,这项运动仍在续写跨越地域与文明的故事——正如它110年前从天津租界传向神州大地时那样,始终在碰撞中孕育新的可能。