在国际体育交流中,运动员体重的单位转换常引发困惑。一位中国拳击选手的赛前称重显示为170斤,而国际赛事要求以磅为单位申报——这迫使教练组迅速按下计算器。类似的场景不仅出现在竞技场,也存在于跨国转会、训练计划制定甚至球迷讨论中。理解公制与英制单位转换的逻辑,不仅关乎数字的准确性,更影响着运动装备选择、营养配比乃至战术决策的精确性。

一、单位转换的数学本质

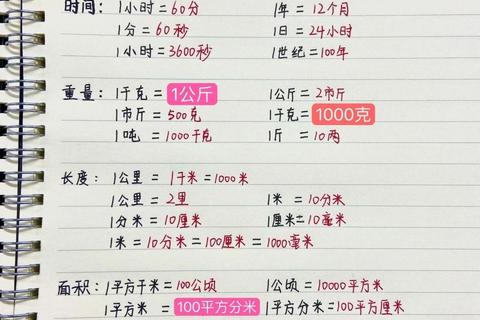

质量单位的演变映射着人类文明进程。1799年法国确立的千克原器,与1824年英国标准化的常衡磅,分别代表着公制与英制两大体系的博弈。1市斤严格等于0.5公斤,这个建国初期确立的换算关系,使中国在保留传统计量单位的同时与国际接轨。

现代换算公式揭示:1磅(lb)=0.45359237公斤(kg),逆向推导则1公斤≈2.20462262磅。对于170斤的转换,需先转化为公斤单位:170斤×0.5=85公斤。继而进行二次运算:85公斤×2.2046≈187.43磅。这种阶梯式转换法在田径世锦赛的器材准备中被严格执行,标枪重量的800克到1.76磅转换误差需控制在0.01%以内。

体育科学实验室的数据更具说服力。当篮球运动员体脂率检测显示体重85公斤时,美国运动医学专家会立即将其转换为187磅进行力量训练设计。这种即时转换能力,在NBA球探评估国际球员时尤为重要,某欧洲中锋的125公斤体重若误算为275磅(实际应为275.58磅),可能导致对抗能力误判。

二、运动场景中的精准应用

格斗类项目的体重分级制度将单位精度推向极致。UFC的轻量级上限155磅,对应70.3公斤,与中国体制内比赛的70公斤级存在0.3公斤差异。这种细微差别曾导致某中国选手国际首秀前被迫紧急减重0.6斤。职业拳击的17个级别中,次中量级的147磅(66.68公斤)与我国全运会67公斤级形成巧妙对应,这种设计使国内选手更容易适应国际赛事。

运动装备的参数标注更体现单位差异。英国制造的赛艇桨叶标注承受力200磅,中国运动员需换算为90.7公斤进行力量测试。耐克实验室数据显示,跑鞋中底材料的密度标准若从1.2磅/立方英尺误转为0.54公斤/立方米,实际会产生0.03%的密度偏差,直接影响缓震性能。

营养补给的计算链条尤为精密。NBA球员每日5000大卡摄入计划中,蛋白质需求按每磅体重0.8克计算。假设某球员目标体重240磅(108.86公斤),若错误以110公斤(242.5磅)计算,每日将多摄入2克蛋白质,长期累积可能加重肾脏负担。中国女排的营养团队为此开发了双单位实时对照系统,确保朱婷等球员的膳食配比精确到克。

三、文化差异与技术演进

单位选择折射出体育治理哲学。中国举重协会坚持公斤制,强调与奥运标准的完全接轨;而美国职业摔角延续磅制,维系着传统赛事特色。这种差异在跨国转会成为显性问题,当某俄罗斯链球选手签约美职棒时,其力量数据需要从公斤·米转换为磅·英尺,换算系数1.35582的精确应用直接影响签约金额。

智能穿戴设备的单位自适应技术正在破解困局。华为运动手表能实时切换显示单位,其算法精确到小数点后六位。在马拉松训练中,配速从每公里4分25秒自动转换为每英里7分03秒,帮助运动员无缝适应不同赛事环境。阿里体育数据库采用双轨存储系统,刘翔12.88秒的110米栏记录既存为8.94米/秒,也显示为19.76英里/小时。

标准化进程中的历史惯性依然存在。英超球员注册表要求填写体重时,既接受斯通(1斯通=14磅)也兼容公斤,这种包容性源于英国计量法的特殊规定。日本相扑协会则保持独特的"贯"制(1贯=3.75公斤),力士体重既标250贯也显示937.5公斤,形成独特的体育文化景观。

在东京奥运会举重赛场,吕小军举起170公斤杠铃的瞬间,各国解说员同步报出374.79磅的数字。这个看似简单的转换,背后是计量学家对国际单位制改革的持续推进,工程师对转换算法的持续优化,以及运动员对极致精准的不懈追求。当体育遇上数学,当传统碰撞现代,单位转换已超越简单的算术范畴,成为连接不同体育文明的数字桥梁。