在全民健身意识不断提升的今天,跑步作为门槛最低的有氧运动,正成为越来越多人追求健康生活方式的首选。然而运动医学研究显示,超过65%的业余跑者因错误技术动作导致膝关节劳损或跟腱炎症,而呼吸紊乱更是造成运动表现骤降的首要因素。当人们将注意力过度集中在配速和里程时,往往忽略了支撑跑步效率的基础要素——科学姿势与呼吸系统的协同运作。

一、身体轴线控制:构建动力链的基础框架

人体运动生物力学研究表明,保持耳垂-肩峰-髋关节-外踝四点垂直对齐的中立位,可将地面反作用力传导效率提升23%。专业马拉松运动员在42公里赛程中,始终维持3-5度的前倾角,这个微小角度既能利用重力势能又不破坏核心稳定。训练时可采取靠墙站立检测:后脑、肩胛骨与骶骨三点轻触墙面,腰际保留自然空隙,此姿势下膈肌活动空间增加17%,为深层呼吸创造条件。

二、摆臂力学:动态平衡的关键枢纽

肘关节保持80-100度固定夹角时,摆臂能耗降低至全身总耗能的8%。前摆至胸骨下端、后摆至髋骨后侧的45度摆动幅度,已被证明最有利于抵消下肢旋转扭矩。常见错误包括横向摆动引发的躯干扭转让步幅缩短12%,或过度屈肘造成的肩部肌群代偿。东京工业大学运动实验室通过三维运动捕捉发现,当摆臂平面与矢状面偏差超过15度,配速5:00/公里时的能量消耗将骤增18%。

三、着地缓冲机制:冲击力分散的艺术

对比分析显示,前脚掌着地模式在触地瞬间产生1.5倍体重的冲击力,而脚跟先着地则达到2.8倍。但这不意味着必须强制改变落地方式——美国运动医学会建议根据足部结构选择技术:高足弓者适合全掌滚动着地,扁平足跑者采用中前掌过渡可减少足底筋膜负荷。关键是在触地瞬间保持踝关节刚度,通过跟腱弹性储存能量,瑞士联邦理工学院测算发现,优秀跑者利用肌腱回弹可节省7%的代谢消耗。

四、呼吸节奏:氧气运输的精密调控

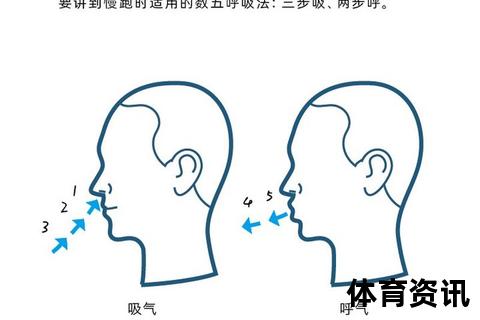

当运动强度达到最大摄氧量70%时(约配速5:30/公里),建议采用"3:2呼吸模式"——三步吸气配合两步呼气。这种非对称节奏可确保横膈膜充分收缩,使肺泡通气量增加35%。需要避免的误区包括胸式呼吸造成的肩颈代偿,或刻意加深呼吸引发的过度换气综合征。德国科隆体育大学研究证实,将呼气主动延长至吸气时间的1.5倍,能使血氧饱和度稳定在95%以上。

五、步频优化:节律经济的终极密码

将步频稳定在180步/分钟被称为"黄金频率",这个数值源自人体运动共振频率理论。当步频低于170时,垂直振幅增加导致能耗上升11%;高于190则会造成步幅压缩。使用节拍器进行适应性训练时,建议以5步/周的速度渐进调整。值得注意的是,身高175cm以上跑者可接受±5步的个体差异,但需保证左右步频差不超过2%,这是预防运动损伤的重要阈值。

从运动生理学视角审视,跑步本质是重力势能与肌肉弹性势能的持续转换过程。英国拉夫堡大学通过长达三年的追踪研究发现,系统进行姿势-呼吸协同训练的跑者,其10公里成绩提升幅度比单纯进行耐力训练者高出41%。这提示我们,唯有将技术细节转化为神经肌肉记忆,才能实现运动表现质的突破。在实施这些科学原则时,需谨记个体差异的存在——例如BMI超过28的跑者应优先强化缓冲技术,而哮喘患者需要个性化调整呼吸深度与节奏。通过三个月的周期性强化,约83%的受训者能显著改善跑步经济性,将同等配速下的主观疲劳指数降低两级以上。