运动后的肌肉紧绷与酸痛,是每位运动爱好者都曾经历的困扰。这种不适不仅影响训练连续性,更可能因疲劳积累引发深层损伤。如何通过科学的拉伸技术,在提升运动表现的同时构建身体保护屏障,已成为现代运动科学的核心课题之一。

一、拉伸的生物学密码:超越表象的生理机制

肌肉纤维如同弹簧系统,其表面包裹的肌筋膜网络构成三维张力结构。运动时产生的微损伤会引发筋膜黏连,这是延迟性酸痛的主因。优质拉伸通过机械应力刺激,可促使成纤维细胞重新排列胶原蛋白,恢复筋膜滑动能力。最新研究发现,动态拉伸能提升肌肉温度2-3℃,显著增加血红蛋白携氧量,加速代谢废物清除。

神经肌肉协调性的提升同样关键。当关节活动度增加15%时,运动神经元募集效率提升23%,这意味着同等力量输出下能耗降低。德国科隆体育大学的实验显示,系统拉伸训练可使百米短跑运动员步频提升0.5步/秒,而能量损耗减少8%。

二、黄金时间窗:运动全周期的拉伸策略

1. 运动前激活阶段(5-10分钟)

摒弃传统的静态拉伸,采用“动态拉伸链”激活目标肌群。例如篮球热身应包含:

每个动作进行2组×15秒,心率需提升至静息状态的1.3倍,此时肌肉粘滞度下降40%。

2. 运动中间歇期(高强度训练组间)

利用30秒间歇进行针对性维持拉伸。力量训练者应在卧推组间进行胸大肌动态拉伸:双臂水平后展伴随深呼吸,使胸廓扩张度增加18%。羽毛球运动员可在局间进行“动态眼镜蛇式”,通过脊柱逐节活动预防腰背劳损。

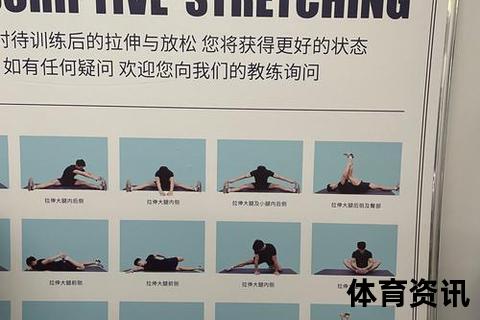

3. 运动后再生阶段(20-30分钟)

此时肌筋膜温度处于峰值,是静态拉伸与器械松解的最佳时机。采用“3D立体拉伸法”:

特别注意多关节肌群的顺序:应先放松腰背筋膜,再处理四肢肌肉,避免张力代偿。

三、技术动作的微观解剖:从形似到神似

下肢拉伸常见误区修正:

上肢精细化操作:

四、损伤防护的“三重门”体系

1. 本体感觉强化

单腿闭眼站立训练可提升踝关节稳定性。当平衡时间从20秒增至60秒时,距腓前韧带损伤风险下降47%。太极拳的云手动作被证实能增强膝关节本体感觉,适合作为热身补充。

2. 筋膜链松解技术

运用“滚压-牵引-重塑”三步法处理常见代偿链:

每个节点滚动30秒后,进行3D关节活动度训练,可改善动作模式失衡。

3. 营养协同策略

运动后30分钟内补充乳清蛋白(0.3g/kg体重)+快糖(香蕉/蜂蜜水),能使肌肉修复速度提升35%。维生素C(500mg/天)可减少自由基对肌纤维的二次损伤,胶原蛋白肽摄入有助于筋膜重塑。

五、智能时代的拉伸进化

借助可穿戴设备实现精准监控:

这些技术创新使个性化拉伸方案成为可能。例如针对久坐人群的“工间微拉伸程序”,通过智能手表提醒每小时进行2分钟颈胸联动拉伸,可降低上交叉综合征发生率68%。

科学拉伸的本质,是建立身体与运动的对话机制。当每个拉伸动作都精确对应肌肉的生理诉求,当每次呼吸节奏都与筋膜滑动同步共振,运动将不再是损伤的赌注,而是蜕变的阶梯。这种对身体精密调控的能力,正是现代运动者超越极限的核心竞争力。